Geologie & Erdgeschichte

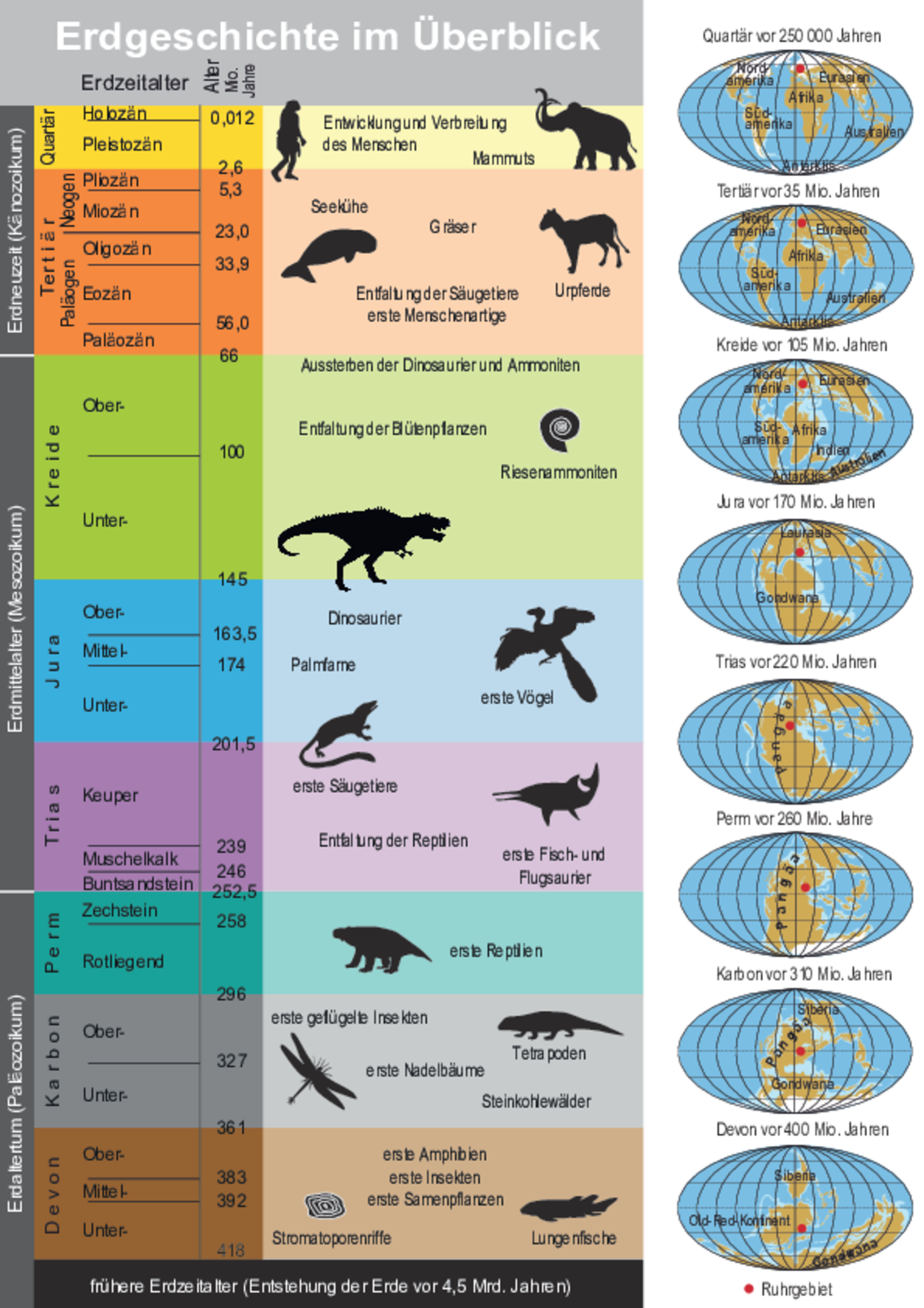

Karbon (vor 358 - 296 Mio. Jahren)

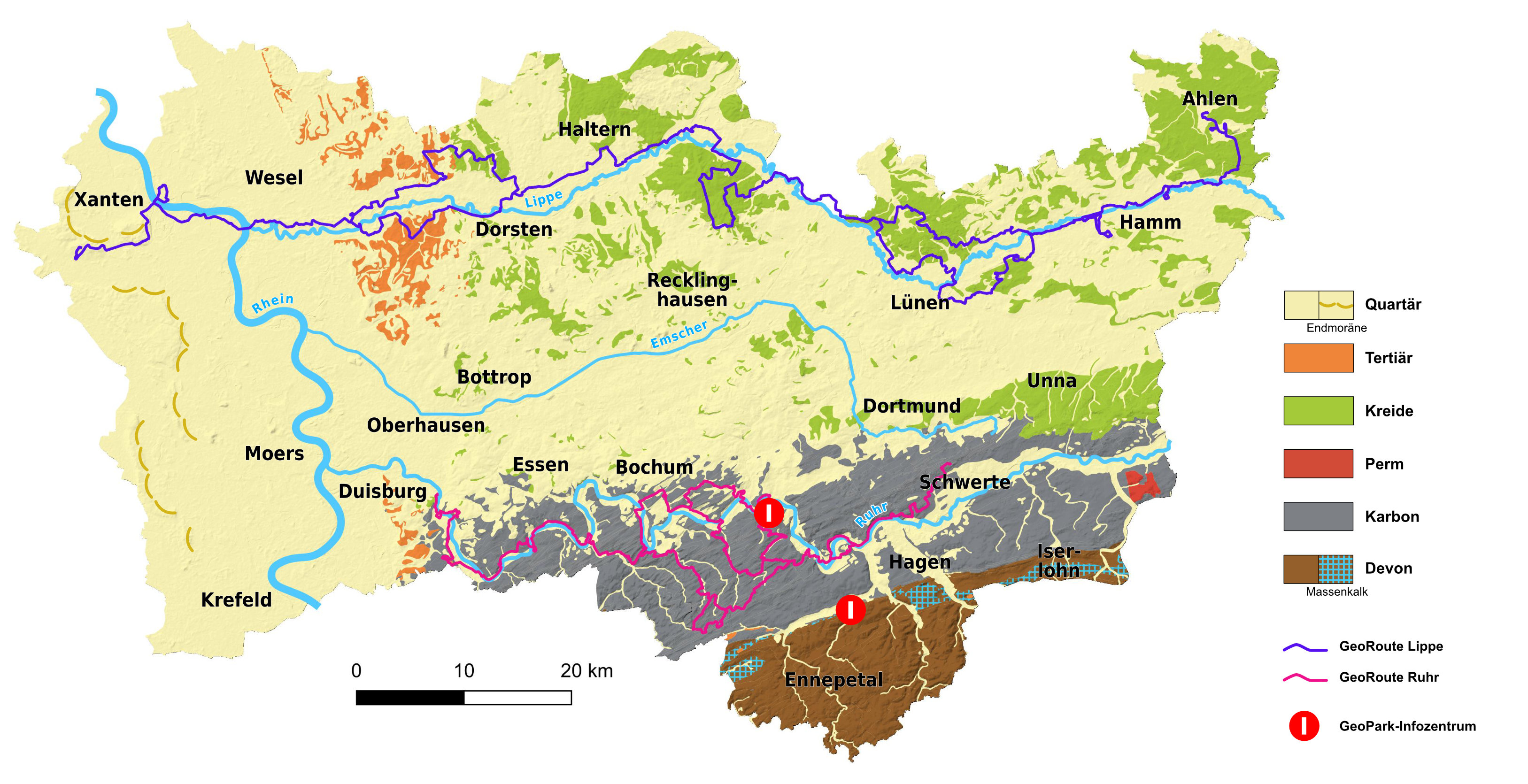

Das Karbon ist das Erdzeitalter der Steinkohleentstehung, die jedoch erst im Verlauf des Oberkarbons einsetzte. Aus der Zeit davor sind an einigen Standorten Meeresablagerungen zu finden. Die karbonischen Schichten wurden, ebenso wie die zuvor die devonischen, nach ihrer Ablagerung gefaltet und weisen teilweise beeindruckende Strukturen auf.

Einblicke in das Karbon

Unterkarbon

Unterkarbon

Dieses Zeitalter wird nach den weltweit entstandenen KohlefIözen benannt (lat. carbo: Kohle). Zunächst führt aber im Unterkarbon ein weiterer Meeresspiegel-Anstieg in unserer Region zur Fortsetzung mariner Sedimentation in verschiedener Weise: Im Osten bildet sich das sogenannte Kulm-Becken, während der Westrand des Ruhrgebietes im Bereich der Kohlenkalk-Plattform liegt. Das ist ein flacher Schelfmeerbereich am Rand einer von Belgien bis Südengland reichenden Insel im Karbon-Meer (Brabanter Massiv). Hier kommt vorwiegend fossilreicher Kalkstein zur Ablagerung, der Kohlenkalk.

Innerhalb des GeoPark-Gebietes ist er nur im Süden von Duisburg aufgeschlossen. Das Kulmbecken im östlichen GeoPark zeichnet sich durch eine geringe Sedimentationsrate von nur wenigen Hundert Metern in rund 30 Mio. Jahren aus. Es herrschen tonige und kieselige (SiO2-reiche) Ablagerungen (Alaunschiefer, Kieselschiefer) vor, in die kalkige Schlammstromsedimente, sog. Turbidite, eingelagert sind (Kulm-Kieselkalke und Kulm-Plattenkalke), die von den benachbarten Schwellengebieten (wie der Kohlenkalk-Plattform) stammen.

Vom Flözleeren bis zum Flözführenden Oberkarbon

Vom Flözleeren bis zum Flözführenden Oberkarbon

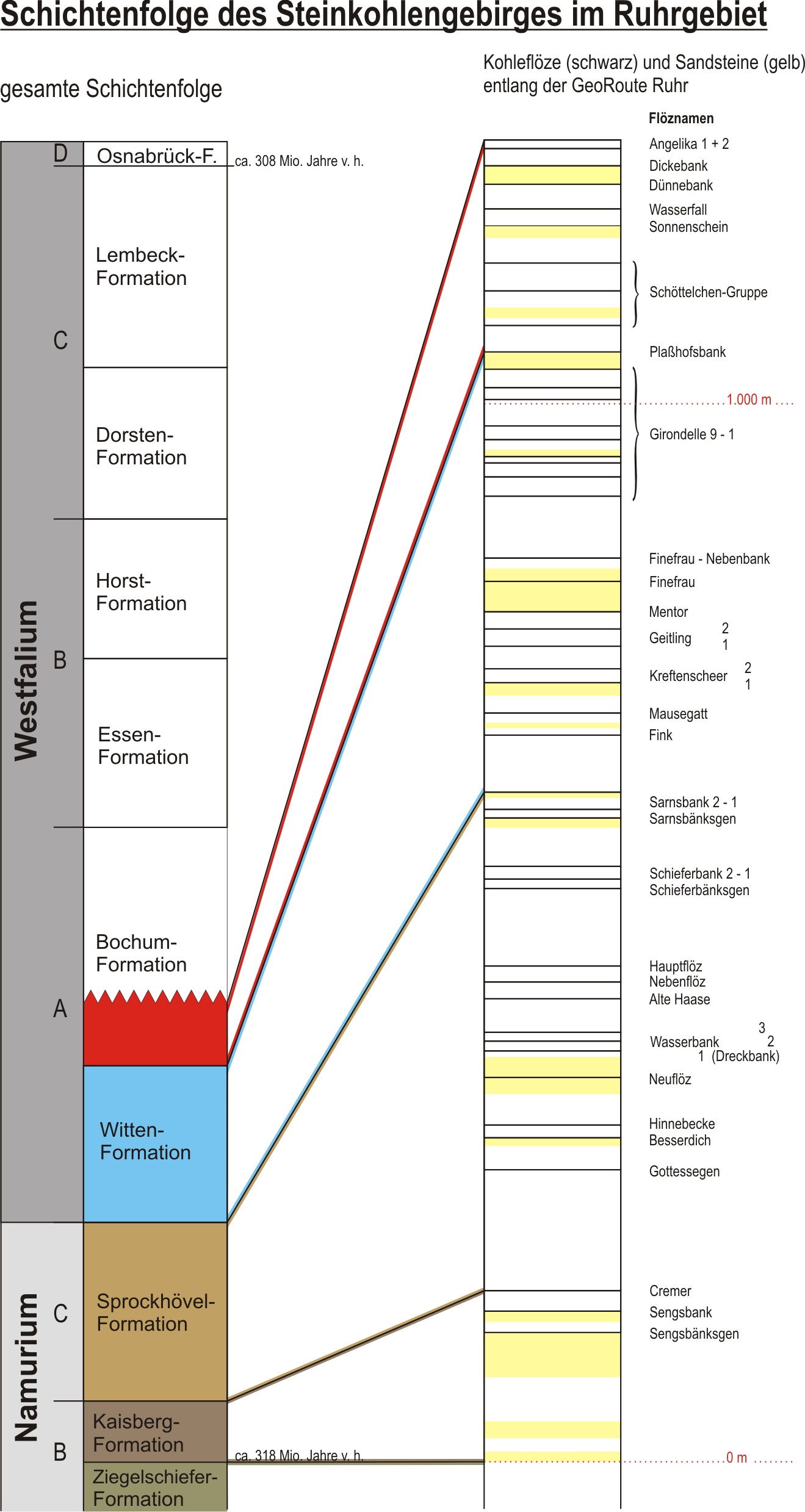

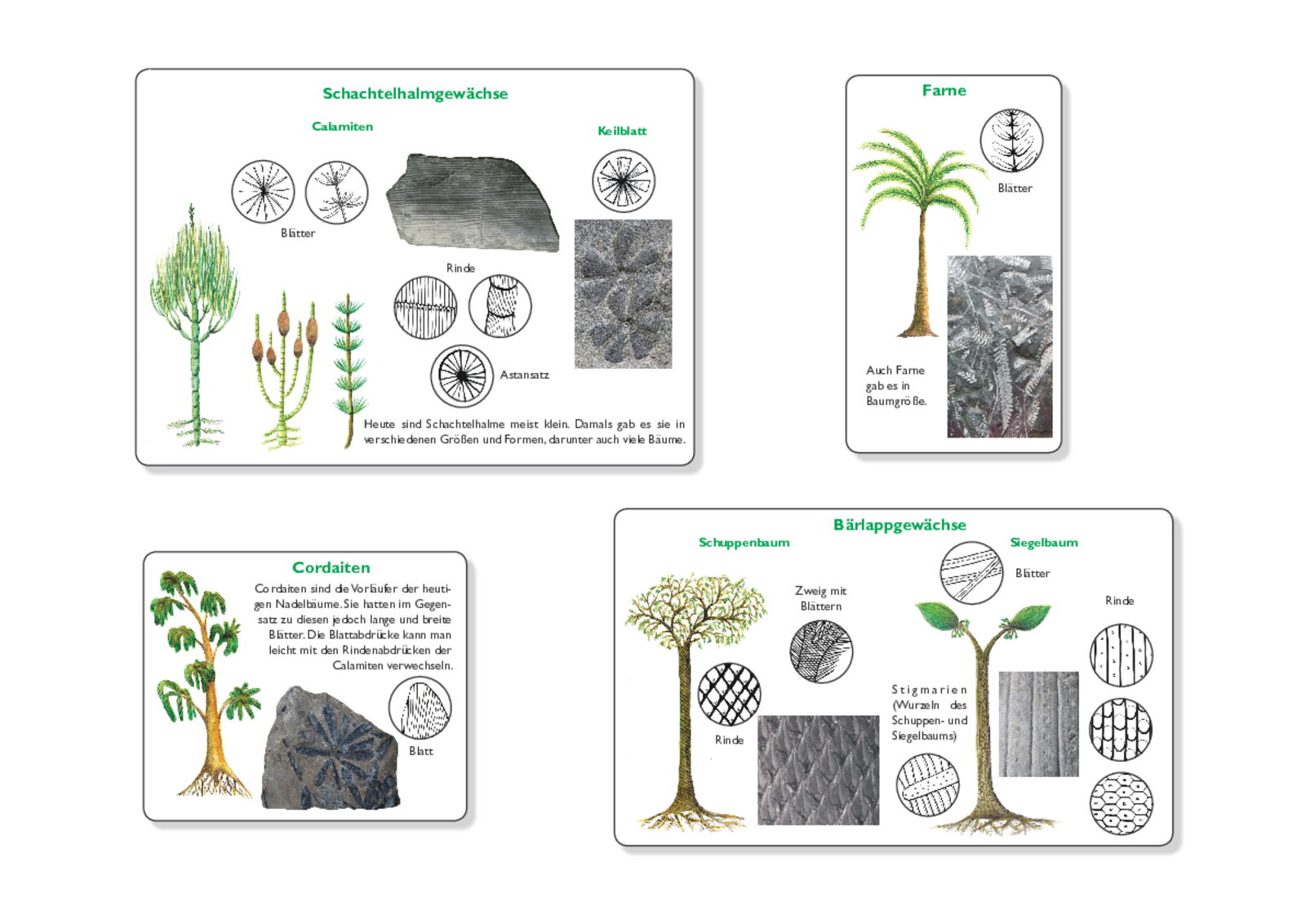

Mit dem Beginn des Oberkarbons ändert sich die Situation durch die allmählich von Süden vorrückende Gebirgsfaltungsfront. Der Sedimenteintrag erfolgt nun von Süden her in das Meeresbecken, wobei zunächst noch küstenfern rein toniges Material abgelagert wird, dann mit zunehmender Küstennähe auch Schluff und Sand. Dieser tiefere Abschnitt des Oberkarbons ist noch vollständig im Meer abgelagert worden und wird als „Flözleeres Oberkarbon“ bezeichnet. Mit der nach Norden wandernden Küstenlinie kommt es dann durch große Flussdeltas zu erheblichen Sandschüttungen, die schließlich bis zum Meeresspiegel hinauf reichen (Kaisberg-Formation). Auf diesen Deltaplattformen können sich erste Waldmoore entwickeln, deren Überreste heute die ältesten Steinkohleflöze des Ruhrbeckens bilden. Neben Torfmoosen und Farnen herrschen baumgroße Schachtelhalme und Bärlappgewächse vor. Große Insekten (Libellen) schwirren durch die Luft und an Land hinterlassen erste Amphibien ihre Fußspuren im Schlamm. In den Gewässern leben Fische und Muscheln.

Steinkohlengebirge

Steinkohlengebirge

Die immer höhere Auffaltung des Variscischen Gebirges im Süden führt durch die zunehmende Auflast zu ständiger Vertiefung des vorgelagerten Sedimentationsbeckens, in das der gleichzeitig entstehende Verwitterungs-Schutt des Gebirges transportiert wird. So bildet sich ein über 4000 m mächtiges Schichtenpaket. Zunächst kommt es durch schwankende Meeresspiegel immer wieder zu Überflutungen der Küsten- und Deltaebenen. Bei Tiefständen des Meeresspiegels schneiden sich die Flusstäler tief in die Landschaft ein, und ein Teil der abgelagerten Sedimente wird wieder abgetragen und umgelagert. Die kohleführenden Schichten des Oberkarbons bestehen daher aus einer Wechselfolge von marinen und festländischen, von Flüssen gebildeten Ablagerungen, zwischen denen die einzelnen Kohleflöze als Zeugen ehemaliger Moore eingebettet sind.

Im höheren Oberkarbon nehmen in unserer Region die terrestrischen Verhältnisse durch erhebliche Sandschüttungen zu, gleichzeitig geht der Flözanteil deutlich zurück, da die Zentren der Moorbildung nach Nordwesten wandern. Die Sedimentation im Ruhrbecken wird von drei Faktoren gesteuert: der Absenkung des Untergrundes im Gebirgs-Vorland, dem Sedimenteintrag über Flüsse aus dem Hinterland und Meeresspiegelschwankungen durch Eiszeiten auf dem damaligen Südkontinent. Das Moorwachstum reagiert sehr empfindlich auf Schwankungen des Grundwasserspiegels: Bei zu schnellem Anstieg ertrinkt das Moor; bei fallendem Grundwasserstand trocknet es aus und stirbt ab. Bei Hochwasser der Flüsse können die Moore mit Sediment überschüttet und zerstört werden. Im Wechselspiel dieser Faktoren entsteht eine zyklische Sedimentation mit regelmäßiger Abfolge von grob- und feinkörnigen Ablagerungen zwischen den Flözen, etwa 10 m in 30.000 Jahren. Über 200 Torfschichten werden nach der Sedimentation auf ein Zehntel verdichtet und bilden heute Steinkohlenflöze von wenigen Zentimetern bis (in Ausnahmen) über 5 m Mächtigkeit.

Ein Klimawandel von feucht-warm nach trocken-heiß beendet die Karbon-Zeit. Die Schichten des tieferen Karbons sind im südlichen GeoPark entlang des Ruhrtales und südlich davon aufgeschlossen. Nach Norden sind die Karbon-Schichten (bis England) zwar von jüngerem Deckgebirge überlagert, im Ruhrgebiet aufgrund des intensiven Abbaus der Steinkohle aber sehr gut bekannt.

ERROR: Content Element with uid "207693" and type "mask_youtube-video" has no rendering definition!

Downloads

FO_PF_Karbonpflanzen_GPR.pdf (3 MB) Pflanzen und Fossilien aus dem Oberkarbon.

Variscische Gebirgsbildung

Variscische Gebirgsbildung

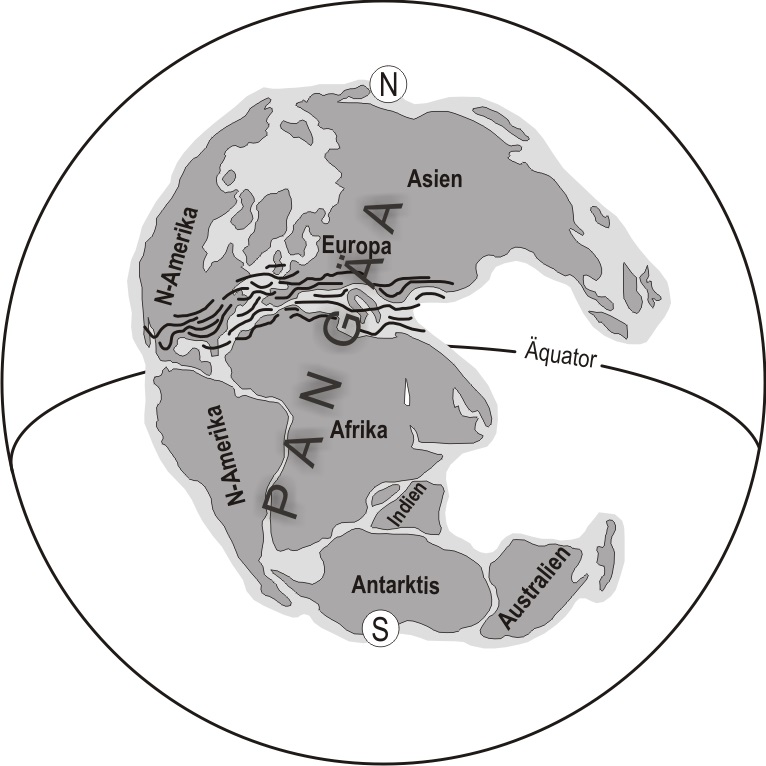

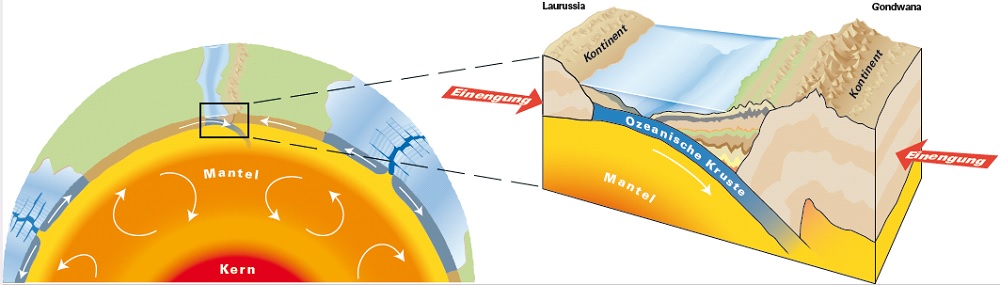

Die von Süden vorrückende Gebirgsfront erreicht im Verlauf des höheren Oberkarbons auch das Ruhrbecken. Die Schichten werden wie bei einem zusammengeschobenen Tischtuch zu langgestreckten südwest-nordost-gerichteten Faltensträngen verformt, die von einengenden Störungen (Überschiebungen) begleitet werden. Der Faltenbau ist stark disharmonisch: In einem oberen tektonischen Stockwerk herrschen teilweise kilometerweit gespannte, trogförmige Mulden und eng gefaltete Sättel vor. Zur Tiefe hin nimmt die Anzahl der Falten deutlich zu, wobei aber ihre Amplituden und Spannweiten geringer sind. In den höheren und tieferen Stockwerken kann daher trotz des unterschiedlichen Faltungsstils ein gleicher Einengungsbetrag der Schichten gemessen werden. Der Ausgleich wird durch Überschiebungen geschaffen. Sie entstehen durch die Faltung, werden in den fortschreitenden Faltenbau mit einbezogen und lösen Faltenstrukturen ab. Die variscische Gebirgsbildung erreicht im Ruhrbecken ihren Endstand. Im Süden sind die Schichten daher stark gefaltet und auf nur noch ca. 50 % der ursprünglichen Länge verkürzt, während im nördlichen Ruhrgebiet die Faltung nach Nordwesten hin fast ganz ausklingt und der Einengungsgrad nur noch ca. 5 - 10 % beträgt.

Text: Ralf Hewig, Manfred R. Brix & Volker Wrede