Der Syberg in Dortmund

mit Besucherbergwerk Graf Wittekind und Syburger Bergbauwanderweg

In alten Stollen auf allen Vieren

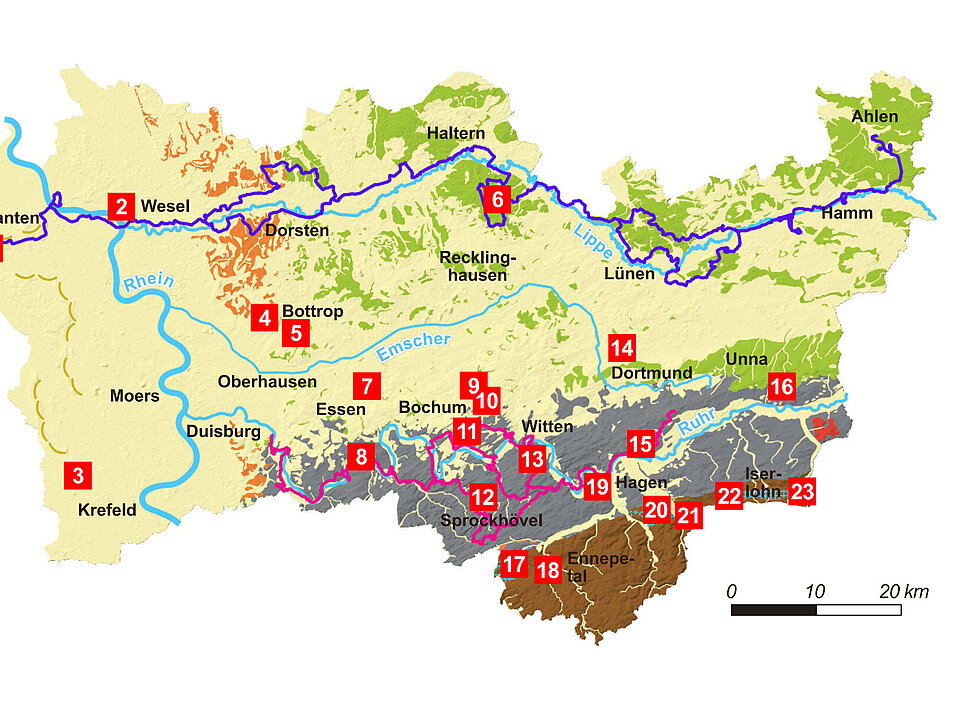

GeoRoute Ruhr

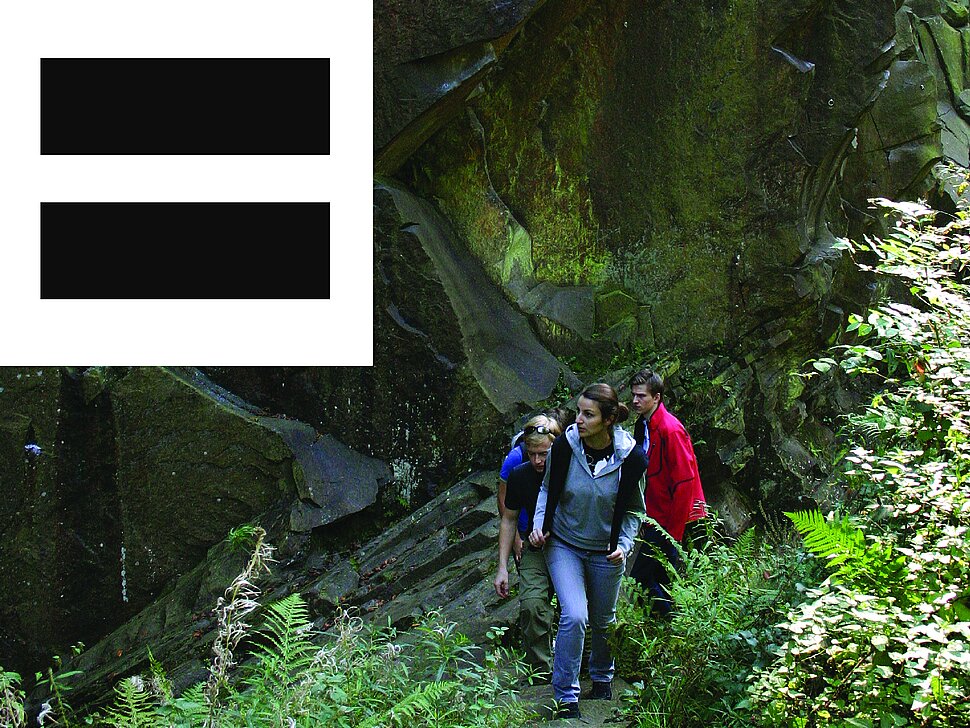

Im Dortmunder Süden erhebt sich der Syberg über die Ruhr. Hoch oben liegen eine Spielbank, eine mittelalterliche Burgruine, ein historischer Aussichtsturm und eine weitläufige Aussichtsplattform im Schatten des monumentalen Kaiser-Wilhelm-Denkmals. An seiner Westflanke verläuft der Syburger Bergbauwanderweg, auf dem an Stollen und Pingen die über 400 Jahre alte Bergbaugeschichte vermittelt wird. Ein absoluter Höhepunkt ist eine Abenteuerführung im Besucherbergwerk Graf Wittekind (mit Voranmeldung).

Befahrungsvideo Besucherbergwerk Graf Wittekind

Der Syberg ist einer der höchsten Berge des Ardeygebirges, welches sich nördlich der Ruhr bis Schwerte erstreckt. Seine Kuppe wird aus hartem Sandstein gebildet, der schon früh abgebaut wurde und in den historischen Gebäuden und Denkmälern auf dem Berg verbaut ist. Am steilen Südhang tritt er stellenweise zu Tage, so am ehemaligen Schulmeister- Steinbruch, der am Bergbauwanderweg liegt. Die steinkohleführenden Schichten im Syberg sind die ältesten im Ruhrgebiet. Drei Zechen waren hier nacheinander im 16., 18. und 19. Jahrhundert in Betrieb. Seit 1997 können die freigelegten und gesicherten Original Stollen im Besucherbergwerk Graf-Wittekind „befahren“ werden. Die Führungen, die überwiegend kriechend und auf allen Vieren erfolgen, sind die beste Möglichkeit im Ruhrgebiet, sich in die Situation der Bergleute in der damaligen Zeit hineinzuversetzen. Enge, Dunkelheit und Anstrengung erfordern jedoch eine gewisse Belastbarkeit.

Weitere Informationen

Der Syberg beinhaltet die Geostopps 96-102 der

Earthcaches

In der Nähe

Hohensyburg und weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Syberg

Presse

Westfälische Rundschau (04.11.2011) zum Schulmeister-Steinbruch

Infos

Von Norden

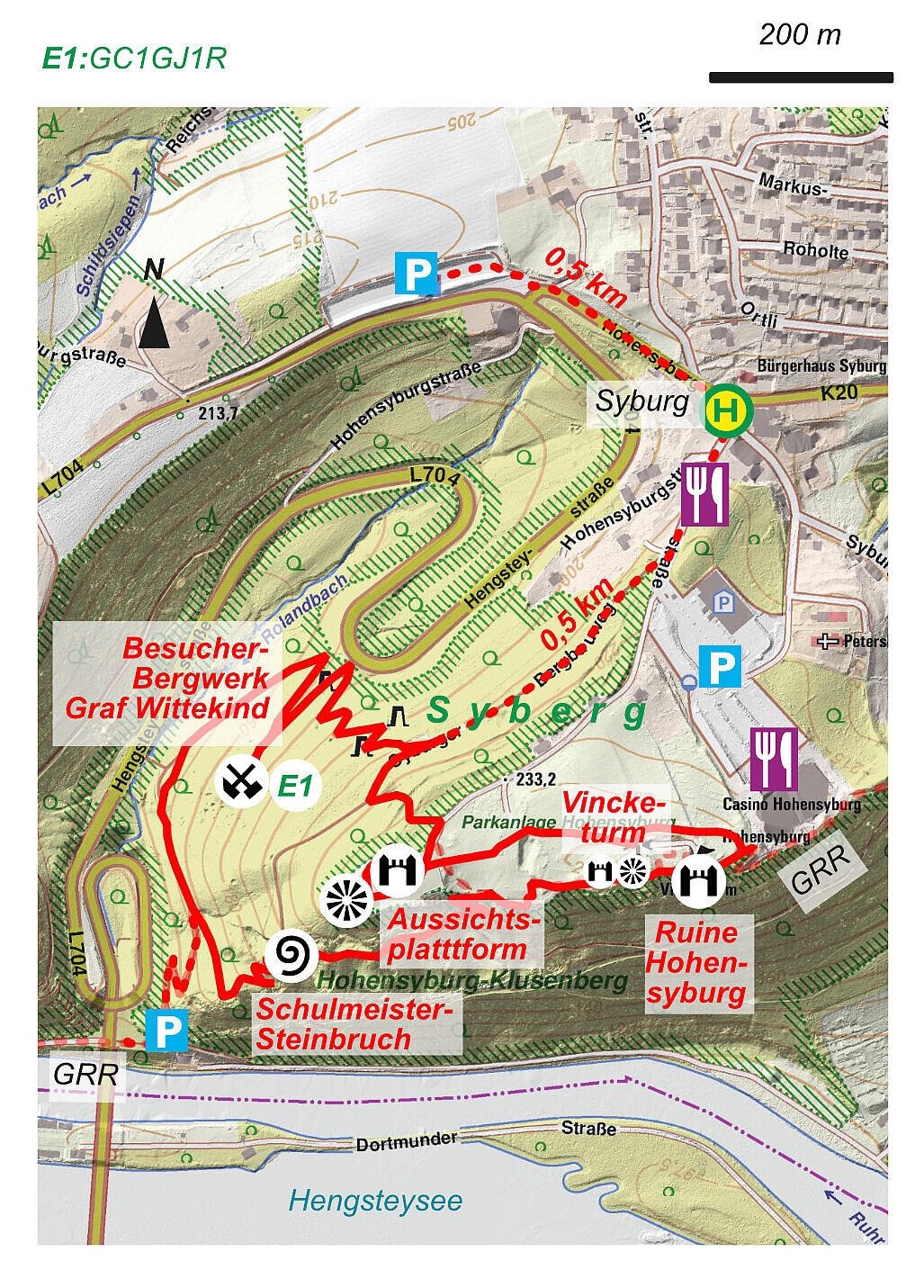

Parkplatz Hohensyburgstraße 100 (Casinoparkplatz, gebührenpflichtig) oder Parkplatz Hohensyburgstraße 169, 44265 Dortmund (von Süden)

ÖPNV: Bushaltestelle Syburg (300 m bis Parkplatz)

Von Süden

Wanderparkplatz am Hengsteysee, 44265 Dortmund

ÖPNV: Bushaltestelle Hengsteysee (Hagen) (300 m bis Parkplatz)

Besucherbergwerk Graf Wittekind

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 394380 HW: 5697754

Informationen zu Führungen (in der Regel Samstags) bitte der Webseite des Besucherbergwerks Graf Wittekind entnehmen.

Rundweg mit Syburger Bergbauwanderweg

2,9 km, 138 m, 12 Stationen mit Infotafeln

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 394533 HW: 5697752

Die Geologie am Syberg in Dortmund, mit dem Besucherbergwerk Graf Wittekind, von Dr. Mathias Schöpel und Wolfgang Rühl, Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier e.V. Arbeitskreis Dortmund (Hrsg.), Grüne Druckerei und Verlag oHG (2020), 9,50 €

Bestellung beim Arbeiskreis Dortmund im Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier e.V.

Cramm, T. (2010): Der Bergbau zwischen Dortmund-Syburg und Schwerte. Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier e.V., Arbeitskreis Dortmund (Hrsg.), Dortmund/Iserlohn.

Cramm, T. (2007): Auf den Spuren des Bergbaus in Dortmund-Syburg, Forschungen und Grabungen am Nordwesthang des Sybergs von 1986-2006. Zeitschriftenreihe scriptum des Geologischen Dienstes NRW, Krefeld, Nr. 15. ISSN 1430 – 5267

Gedruckte Versionen vergriffen. PDF-Datei mit beiden Artikeln sind beim Geologischen Dienst NRW (GD NRW) erhältlich.

Zu diesem Geotop

Einleitung

Einleitung

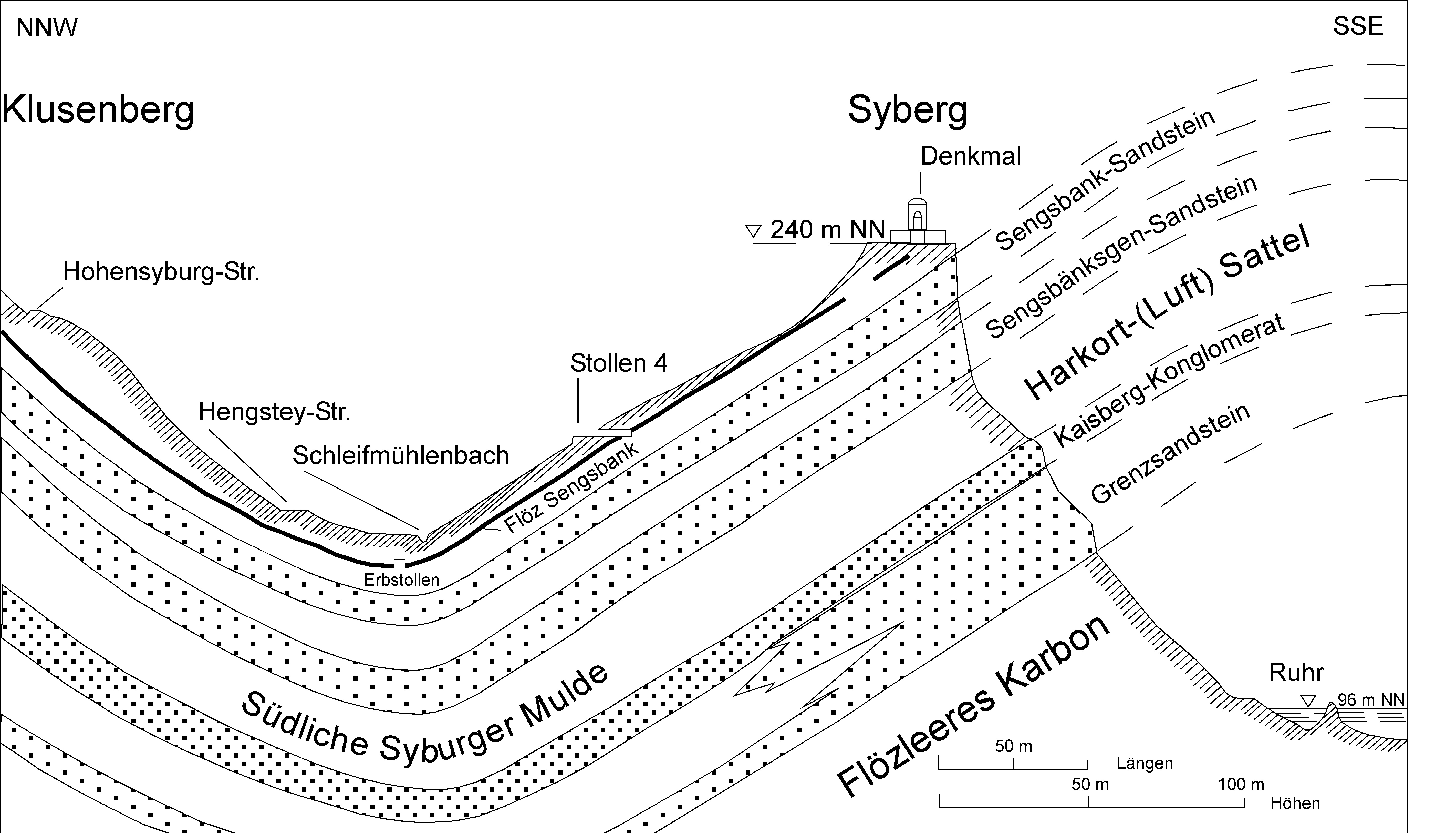

Am Südhang des Sybergs am Hengsteysee stehen spektakuläre Klippen aus mehreren, 10 - 20 m mächtigen Sandsteinpaketen der Kaisberg-Schichten an. Angefangen vom „Grenzsandstein“ bis hin zum Flöz „Sengsbank“, dem ältesten abbauwürdigen Steinkohlenflöz im Ruhrgebiet, sind hier insgesamt 130 m aufgeschlossene Gesteinsschichten zu sehen. Sie dokumentieren eine ehemalige Landschaft mit weitverzweigten Flussläufen und ausgedehnten Flachmooren, die Geburtsstätte der Steinkohlenflöze im Ruhrbecken. Ein auf der Nordflanke des Sybergs gelegener bergbauhistorischer Wanderweg schließt den alten Bergbau auf, der in diesem ältesten Steinkohlenflöz des Ruhrgebiets umging. Auch auf diesem Weg lernen wir die Schichtenfolge der Kaisberg-Formation kennen: Hierzu verlassen wir den Parkplatz an der Brücke über den Hengsteysee in östliche Richtung. Nach etwa 100 m zweigt vom Ruhruferweg unser Weg hangaufwärts ab. (Es ist der zweite Weg, der links den Hang hinaufführt.) In der zweiten Wegkehre liegt die Basis des Grenzsandsteins.

Fluss-Sande mit Schrägschichtung

Fluss-Sande mit Schrägschichtung

Der ansteigende Weg führt nun auf etwa 300 m Länge stets unterhalb des Grenzsandsteins entlang, der eine steile Felsrippe bildet. An mehreren Stellen gewähren schmale Tälchen den Durchblick auf die nächsthöhere Felsrippe, den Kaisberg-Sandstein. Auffälligste Erscheinung in den Sandsteinklippen ist die sogenannte Schrägschichtung. Dabei bilden die Ablagerungsflächen innerhalb der Gesteinsbänke einen Winkel mit den Schichtflächen, die die Bänke begrenzen. Schrägschichtung entsteht in fließendem Wasser. Durch die Strömung werden die Sandkörner über die Oberfläche der Sandbänke am Gewässerboden bewegt und lagern sich schließlich an der steilen Stirn der Sandbank an. Wechselt die Strömungsrichtung des Flusses, so entsteht eine neue Sandsteinbank mit anderer Schüttungsrichtung. Unter dem Gewicht der zunehmenden Ablagerungen wird der Sand zusammengedrückt, entwässert und verfestigt. Dieser Vorgang wird als Diagenese bezeichnet. Aus einem locker gelagerten Sand wird schließlich ein Sandstein mit Schrägschichtung.

Die Schrägschichtung des hier aufgeschlossenen Sandsteins ist oft bogig ausgebildet. Messungen einzelner Lagen lassen auf eine Fließrichtung der damaligen Flüsse von Osten nach Westen schließen. Der obere Bereich mancher schräggeschichteten Lagen scheint ein Stück weit „abgeschnitten“ zu sein. Dieses Merkmal deutet auf Verlagerungen der ehemaligen Flussrinnen hin, wobei bereits abgelagerter Sand wieder abgetragen wurde.

Ein unechtes Flöz

Ein unechtes Flöz

Etwa 7 m oberhalb der Basis des Grenzsandsteins liegt ein 10 - 20 cm mächtiges Flöz von lagenweise angereicherten kohligen Resten, die mit dünnen Sandsteinlagen im Wechsel auftreten. Lokal schwillt das Flöz bis auf 1 m Mächtigkeit an. Es handelt sich bei dieser kohligen Lage aber nicht um ein echtes Kohleflöz, sondern nur um zusammengeschwemmte Holzreste innerhalb des Sandsteins.

Echte Flöze, das heißt solche, die aus ehemaligen Mooren hervorgegangen sind, werden normalerweise von einem Wurzelboden unterlagert. Einen guten Einblick in die Natur dieses „Flözes“ erhalten wir etwa 50 m hinter der zweiten Wegkehre, rechter Hand vom ersten Quertälchen. Steigt man dort am Hang aufwärts, so erkennt man, dass das Flöz zur Seite hin langsam schmäler wird und schließlich im Sandstein verschwindet.

Die Sandsteinlagen enthalten Glimmer, im Sonnenlicht schimmernde blättchenförmige Mineralkörner. Nach Durchschreiten der nächsten Spitzkehre passieren wir eine Sandsteinpartie, die aus Grenzsandstein und Kaisberg-Sandstein ohne eine Zwischenlage besteht. An dieser Stelle blieben die Flußrinnen über einen langen Zeitraum stationär und lagerten so große Mengen an Sand ab, die nun das besonders mächtige Sandsteinpaket bilden.

Auf dem Syberg

Auf dem Syberg

Weiter oberhalb ist dann in zwei aufgelassenen Steinbrüchen der Sengsbänksgen-Sandstein aufgeschlossen. Nehmen wir den Weg hinter dem Steinbruch in nördliche Richtung, queren schließlich wir den Höhenrücken des Sengsbank-Sandsteins, des vierten Sandsteins der Kaisberg-Schichten. Dieser Sandstein bildet den Bergrücken, auf dem die Hohensyburg lag und heute das Kaiser-Wilhelm-Denkmal gründet. Der steile, das Ruhrtal überragende Bergrücken bot sich schon früh zur Anlage einer Befestigung an. Hier hatten die Sachsen eine Burg, die von Karl dem Großen im Zuge seiner Kriegszüge erobert wurde. Blicken wir von hier aus ins Ruhrtal hinab, fällt uns der Unterschied zwischen dem flachen Gebiet links der Ruhr und den bewaldeten Höhenrücken rechts sofort ins Auge. Während links der Ruhr die weichen, tonigen Schichten der Ziegelschiefer-Zone vorkommen, setzen auf der anderen Seite des Tals die harten Sandsteine der Kaisberg-Schichten den Abtragungskräften großen Widerstand entgegen und formen so die steilen Bergrücken. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist – ebenso wie die Fassade der modernen, in der Nähe gelegenen Spielbank Hohensyburg- aus dem hier anstehenden Ruhrsandstein gestaltet worden, der seit alters als Werksandstein genutzt wird.

Syburger Bergbauwanderweg

Syburger Bergbauwanderweg

Vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal aus führt nun der Syburger Bergbau-Wanderweg zum Parkplatz zurück. Über dem Sengsbank-Sandstein breitet sich am nordwestlichen Berghang das etwa 0,4 m mächtige Flöz Sengsbank aus, das erste abbauwürdige Steinkohlenflöz des Ruhr-Beckens. Durch den Förderverein bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier e. V. wird hier im Rahmen einer archäologischen Erkundung der ehemalige Steinkohlenbergbau wieder freigelegt. Die Gebirgsschichten verlaufen hier fast parallel zum Talhang, so dass das Flöz nur wenige Meter unter der Erdoberfläche liegt. Wahrscheinlich begann der Bergbau hier schon im 16. Jahrhundert in einem Tagebau, dem Breckerschen Feld. Später, im 18. und 19. Jahrhundert, wurden dann waagerechte Stollen in Handarbeit mit Schlägel und Eisen ca. 25 m weit bis zum Flöz Sengsbank vorgetrieben. Zunächst bestand hier die Zeche „Schleifmühle“, die mit Unterbrechungen von 1740 bis etwa 1802 in Betrieb war. Sie hatte ihren Namen nach einem Schleifkotten, in dessen Nähe das Stollenmundloch gelegen war.

Den Besitz der Grube teilten sich verschiedene Anteilseigener, die meist in der näheren Umgebung ansässig waren. Zu ihnen gehörte aber auch der seinerzeit nach England emigrierte Theoretiker des Sozialismus Friedrich Engels, der als Sohn einer reichen Wuppertaler Industriellenfamilie den Grubenbesitz von seinem Vater geerbt hatte. Später baute hier die Zeche „Graf Wittekind“, die von 1858 an bis etwa 1900 betrieben wurde. Der Lehrpfad vermittelt dem Besucher an zahlreichen Einzelpunkten (Stollenmundlöcher, Schächte, Pingenfeld, Steinbruch) mit Erläuterungstafeln einen Einblick in die Erdgeschichte und in die frühe Arbeitswelt der Steinkohlengewinnung dieses Raumes. Die die wieder ausgegrabenen unterirdischen Abbaue im Besucherbergwerk Graf Wittekind können nach Anmeldung besucht werden.

Text: V. Bartolović, G. Drodzewski, V. Wrede