Nationales Geotop Ziegeleisteinbruch Vorhalle

Falten und Fossilien

Der als Natur- und Bodendenkmal ausgezeichnete ehemalige Ziegeleisteinbruch ist zum einen eine weltberühmte Fossilfundstelle, an der unter anderem einige der ältesten geflügelten Insekten der Welt gefunden wurden. Darüber hinaus präsentiert der Aufschluss eine beeindruckende Tektonik mit komplizierten Falten und Störungen. Einige der Fossilien aus dem Steinbruch sind im Archäologiemuseum Hagen im Wasserschloss Werdringen ausgestellt.

Weitere Informationen

Presse

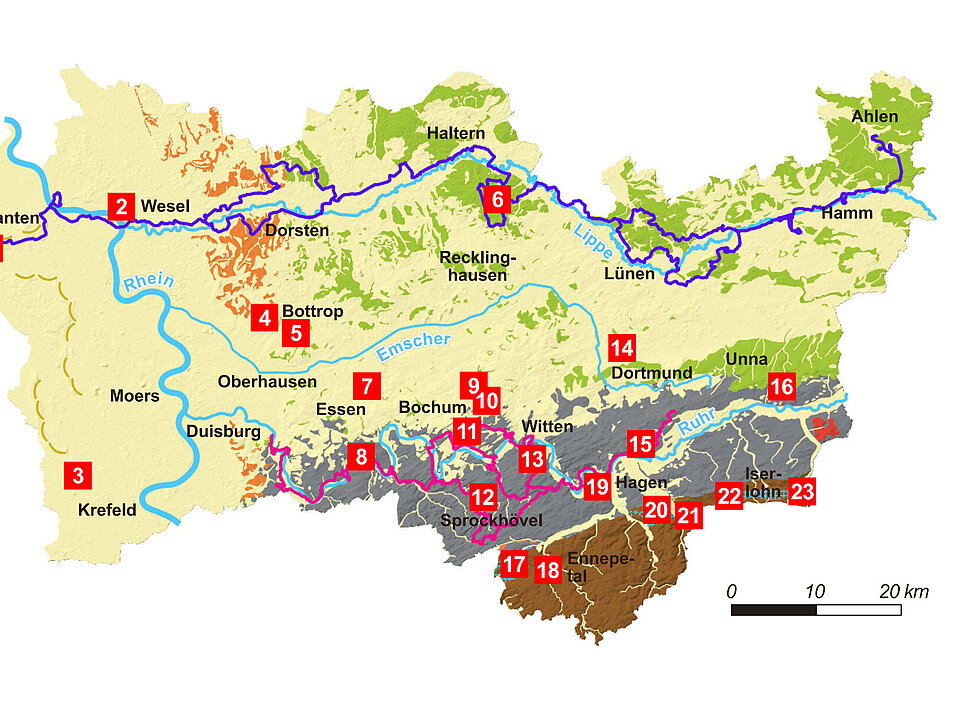

In der Nähe

Infos

Adresse: Sporbecker Weg 19, 58089 Hagen

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 391731 HW: 5693507

ÖPNV: Bushaltestelle Ziegelei (200 m)

Führungen / Pädagogische Angebote

Die Firma Geotouring bietet auf Anfrage Exkursionen in den Steinbruch an.

Links und Literatur

Als Hagen am Äquator lag: Die Fossilien der Ziegeleigrube Hagen-Vorhalle

Westfälisches Museum für Naturkunde, 2005

ISBN 978-3924590826

Preis: 32,90 Euro

Zu diesem Geotop

Einleitung

Einleitung

In der ehemaligen Ziegelgrube Hagen-Vorhalle sind in einer steilen Felswand mehrere Ton- und Sandsteinlagen zu spektakulären Gesteinsfalten geformt. Besonders bemerkenswert sind die spitzen Umbiegungen der einzelnen Falten. Die Schichtenfolge im Steinbruch gehört zum flözleeren Oberkarbon, das der Steinkohlenformation angehört, aber keine Kohleflöze enthält. Die Tonsteine wurden bis 1989 abgebaut und zu keramischen Erzeugnissen verarbeitet. Die Gesteinsabfolge trägt den geologischen Namen Ziegelschiefer-Formation. Die Schichten im Steinbruch sind in spektakulärer Weise zu Sätteln und Mulden aufgefaltet, die zusätzlich zerbrochen und von Störungen durchsetzt sind. Besonder gut lässt sich erkennen, wie die Ton- und Sandsteine auf den Faltungsdruck reagiert haben und je nach Härte eher spröde oder plastisch verformt wurden.

Fossilien

Fossilien

Seit Anfang der 1980er Jahre konnten bei Ausgrabungen, die vor allem vom Westfälischen Amt für Bodendenkmalpflege durchgeführt wurden, rund 16.000 Fossilien aus den Gesteinsschichten geborgen werden. Die wissenschaftliche Auswertung der Fossilfunde ergab interessante Einblicke in die damalige Lebenswelt. So zeigte sich, dass in den Schichten, die am Meeresboden entstanden, sowohl Meereslebewesen wie Landbewohner nebeneinander überliefert worden sind.

Zu den typischen Meeresfossilien zählen unter anderem Muscheln und Verwandte der heute lebenden Tintenfische, die Goniatiten-Art Bilinguites metabilinguis. Vom Festland stammen dagegen Pflanzenreste. Häufig hat sich „Pflanzenhäcksel“, d.h. kleine, zerfallene Blattreste, erhalten. Aber es fanden sich auch ganze Blätter, belaubte Zweige und Stammreste von urtümlichen Bäumen wie dem „Schuppenbaum“ (Lepidodendron) und dem „Siegelbaum“ (Sigillaria), die zu den Bärlappgewächsen gehören, sowie von baumgroßen Schachtelhalmen (Calamites) oder Farnen.

Weltberühmt ist die Fundstelle jedoch wegen der hier vorkommenden fossilen Insekten und Spinnentiere. Der Stammbaum der heute mit ca. 1 Million Arten zahlenmäßig weltweit größten Tierklasse der Insekten lässt sich 400 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurückverfolgen. Die ersten Insekten waren flügellos. Fossilfunde dieser urtümlichsten Formen stammen zum Beispiel aus Schottland, Ost-Kanada oder den USA. Die Fossilfunde aus Hagen-Vorhalle zählen zu den ältesten bisher bekannten geflügelten Insekten.

Insekten und Spinnentiere

Insekten und Spinnentiere

So zum Beispiel Homoiptera vorhallensis, eine urtümliche Libelle mit primitiven Flügelmechanismen. Der Flug dieses Insektes wurde durch lange Schwanzfäden unterstützt, die bis zu 20 cm lang waren. In Ruheposition konnte es seine Flügel nicht auf dem Rücken zusammenklappen, wie es bei den meisten der heutigen Libellen der Fall ist. Ein anderes geflügeltes Insekt aus Hagen-Vorhalle ist Namurotypus sipelli, eine Libelle mit kompliziertem Flügelmechanismus. Die Flügelspannweite dieser Art erreichte teilweise bis zu 32 Zentimeter. Die Flügelspannweite heutiger Libellen beträgt wenige Millimeter bis max. 19 cm. Zu den aus Vorhalle bekannten Spinnentieren (Arachniden) zählt z.B. der Geißelskorpion Geralinura naufraga.

Das zierliche Spinnentier mit einer maximalen Körperlänge von 16 mm war wahrscheinlich braun gefärbt, lebte versteckt unter abgefallenem Laub, Steinen oder der lockeren Borke von Bäumen. Sein vorderes Beinpaar war zu langen Tastorganen umgestaltet. Tausendfüßler, Asseln, Würmer und Landschnecken standen auf seinem Speiseplan. Drohte dem nachtaktiven Tier Gefahr, so nutzte es eine eigens produzierte chemische Substanz, mit der es seine Feinde überwältigen konnte. Dieses „Gift“ konnte es aus einer Öffnung am hinteren Körperende auf seine Feinde abfeuern.

Entstehung der Fossilien

Entstehung der Fossilien

Im Aufschluss Hagen-Vorhalle wurden sowohl Meeresbewohner als auch Landlebewesen aus ein und derselben Schicht geborgen. Hieraus ergibt sich die Frage: Wie sah das damalige Landschaftsbild im Bereich des heutigen Steinbruches aus? Wahrscheinlich war es eine Lagune oder Bucht, ein Lebensraum in einem subtropischen Küstenbereich. Im warmen Wasser dieser Lagune gab es kaum Wellenschlag. Vom offenen Meer her wurden Goniatiten in dieses Gewässer verdriftet, während vom Land her Treibholz mitsamt den darauf herumkrabbelnden Spinnen eingeschwemmt wurde. Hin und wieder unterbrachen Unwetter die Ruhe dieses Gewässers und trieben Fluginsekten auf die offene Wasserfläche, wo sie ertranken.

Wer heute trockenen Fußes den Steinbruch in Hagen-Vorhalle begeht, kann sich nur schwer vorstellen, dass dort vor über 300 Millionen Jahren tintenfischartige Tiere durch das seichte warme Wasser einer waldumsäumten Lagune schwammen und Riesenlibellen über dem Wasserspiegel durch die Lüfte segelten. Wegen der großen wissenschaftlichen Bedeutung der hier auftretenden Fossilien steht die Aufschlusswand unter Naturschutz und ist ein eingetragenes Bodendenkmal. Das Sammeln von Fossilien ist deshalb nicht gestattet. Vorsicht, direkt an der Steinbruchwand besteht Steinschlaggefahr.

Text: V. Bartolović, G. Drodzewski, V. Wrede