GeoTour Baldeneysee

Geologische Wand Kampmannbrücke (21-24)

In der Geologischen Wand findet man die jüngsten Schichten des Steinkohlengebirges, die entlang dieser Tour aufgeschlossen sind. Die Bergbauvergangenheit wurde hier durch rekonstruierte Stolleneingänge und das Exponat eines Kreiselkippers in Szene gesetzt. Im Norden des Profils sind auf drei Infotafeln des GeoParks die geologischen Besonderheiten erklärt.

Lösungszahl: 16

Um die Lösungen der Aufgaben für diesen Streckenabschnitt zu überprüfen,müssen die ZAHLEN hinter den richtigen Antworten addiert werden. Beträgt die Summe 16, stimmen alle Lösungen. Wenn alle Streckenabschnitte absolviert sind, kann mit den BUCHSTABEN hinter allen richtigen Antworten das Lösungsrätsel gelöst werden.

Stationen und Aufgaben

21

21

Von Süden kommend ist, bevor man zu den Stolleneingängen und Tafeln gelangt, an einem geologischen Sattel schwarzes Gestein zu erkennen.

Worum handelt es sich dabei?

- um das mehrere Meter mächtige Flöz Dickebank, das hier nicht vollständig abgebaut wurde (5/X)

- um das Flöz Dreckbank, welches zwar über einen Meter breit, jedoch stark von anderen Gesteinsarten

- durchsetzt ist (3/A)

- um das schmale, nicht abbauwürdige Flöz Dünnebank (7/E)

23

23

Die hohe Sandsteinwand und die davor liegenden Gesteinsbrocken zeigen neben Treibholzfossilien ein weiteres Phänomen. Worum handelt es sich?

- um dunkelgraue Streifen, die sich durch allerfeinste Steinkohleablagerungen im Sandstein gebildet haben (9/G)

- um gelbgrüne Flecken, die durch den Bewuchs von Krustenflechten hervorgerufen wurden (5/M)

- um rotbraune Ringe, die dadurch entstanden sind, dass eisenhaltige Lösungen sich ausgebreitet haben und an verschiedenen Stellen wieder ausgefällt sind (3/N)

In der Oberkarbonzeit floss an dieser Stelle ein Fluss, der große Mengen an Sand in ein Delta schüttete. Im Sand befanden sich zahlreiche Treibhölzer aus den umliegenden Wäldern. Sie sind an mehreren Stellen als Fossilien erkennbar. Zu unterscheiden sind Rindenabdrücke und Steinkerne. Letztere haben sich in hohlen Baumstämmen gebildet, die mit Sand gefüllt wurden, der im Laufe der Jahrmillionen verfestigt wurde. Weichere Bestandteile wie die inkohlte Rinde wurden inzwischen ausgewaschen. Im Sommer 2020 hat ein Bergsturz in der Wand einen solchen Steinkern freigelegt. Am Boden liegende Blöcke zeigen den Abdruck dieses Baumstamms. Das Fossil selbst befindet sich inzwischen im Ruhr Museum.

24

24

Die Infotafeln des GeoParks geben Auskunft darüber, welche Besonderheiten dieser Standort zu bieten hat.

Was gehört NICHT dazu?

- inzwischen verschüttete fossile Baumstümpfe, die über dem Flöz Angelika stehen (1/A,B)

- ein fossiler Meeresboden mit Wellenrippeln und Muschelabdrücken unter Flöz Dickebank (2/S,L)

- eine „Flözblume“, ein waagerechter Kohlestreifen, zu dem die Flöze Karoline und Luise in der Eiszeit verbogen wurden (3/R,I)

- eine dünne Schicht karbonzeitlicher Vulkanasche in Flöz Angelika (4/C,O)

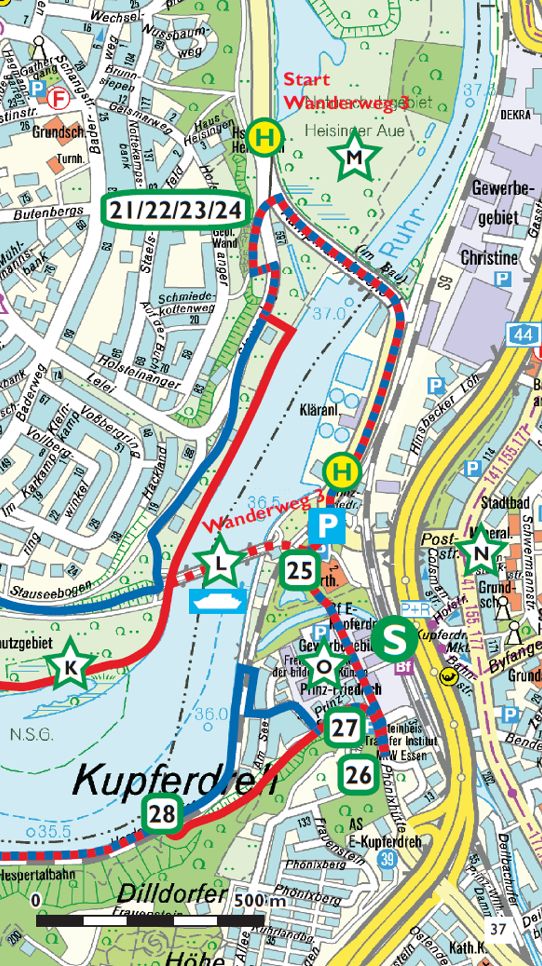

Wanderer und Radfahrer überqueren nun die „Kampmannbrücke“. Von hier aus hat man einen Blick in die Heisinger Ruhraue (M). Das Naturschutzgebiet, eine Auenlandschaft mit Altgewässern, ist wie viele Feuchtbiotope im Ruhrgebiet durch Bergsenkungen entstanden.Hinter der Brücke führt der Weg nach rechts entlang der Straße an der Kläranlage vorbei nach Kupferdreh.

Viele Bergsenkungsgebiete müssen im Rahmen der Ewigkeitsaufgaben des Steinkohlebergbaus dauerhaft entwässert werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, das Grubenwasser in den miteinander verbundenen, ehemaligen Bergwerken so weit abzupumpen, dass es das Grundwasser, welches zur Trinkwassergewinnung genutzt wird, nicht verunreinigt. Die ehemalige Zeche Heinrich, wenige Kilometer ruhraufwärts in Essen-Überruhr, ist einer von sechs Grubenwasserhaltungsstandorten, die zu diesem Zweck dauerhaft bestehen bleiben werden.