Drei Bergbauwanderwege im Bochumer Süden

Auf den Spuren historischer Zechen

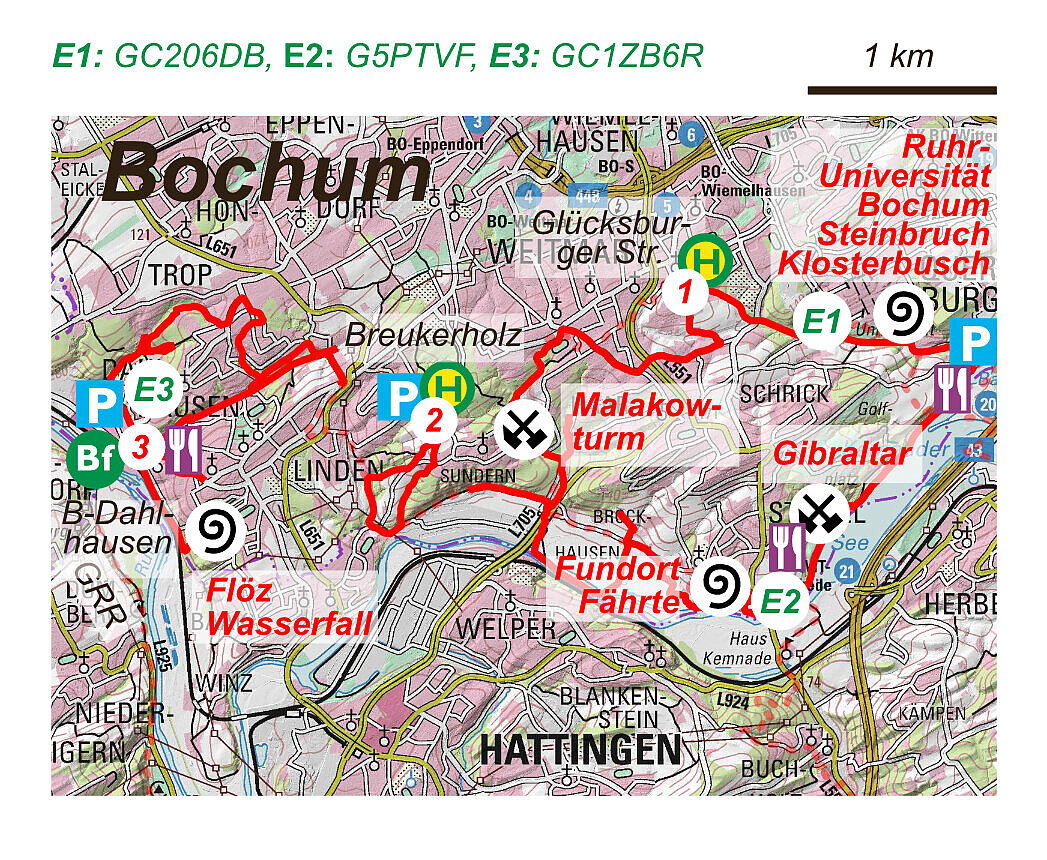

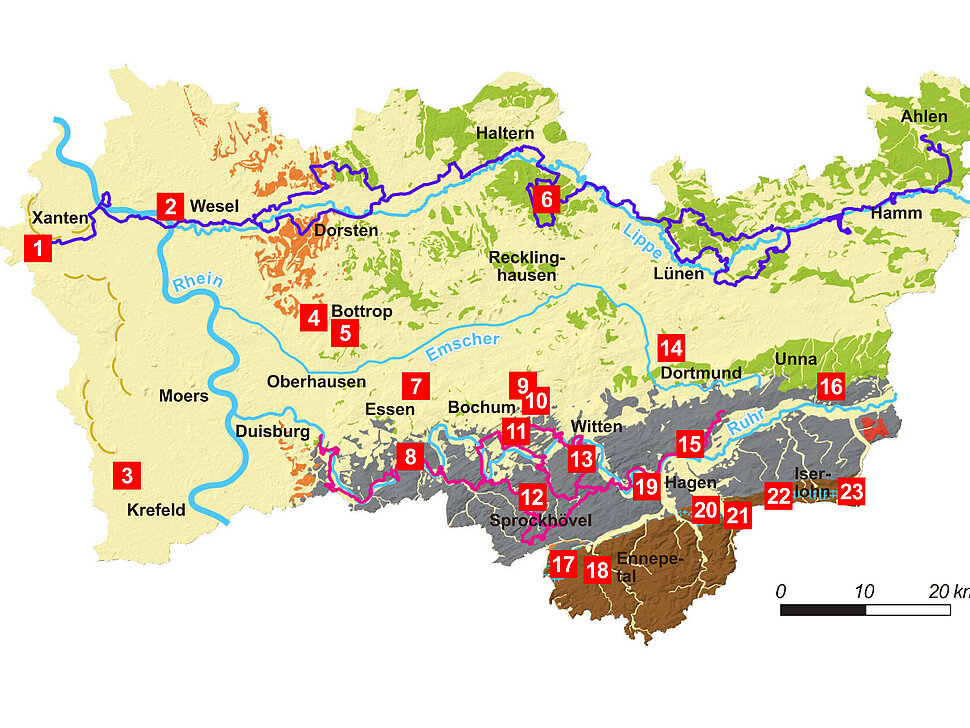

Drei Bergbaurundwege durchziehen den Bochumer Süden. Der längste davon, der Bergbauwanderweg Süd (Lottental-Stausee-Stiepel-Rauendahl), verläuft über weite Strecken entlang des Kemnader Stausees und der Ruhr, erschließt unter anderem einen der ältesten erhaltenen Malakowtürme in Deutschland und führt am Fundort der Bochumer Fährte (s.u.) vorbei. Im Westen gelangt man auf dem Bergbauhistorischen Lehrpfad Dahlhausen unter anderem zum Park auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Dahlhauser Tiefbau, wo das senkrecht stehende Kohleflöz Wasserfall freigelegt wurde. Der Bergbauwanderweg Baak-Sundern führt zu zahlreichen Pingen und Stollenmundlöchern und teilweise entlang der ehemaligen Rauendahler Pferdebahn, der ältesten "Eisenbahn" Deutschlands.

Bergmannstisch Bochum-Süd e.V. (Bergbauhistorischer Lehrpfad Dahlhausen)

Knappenverein Schlägel und Eisen (Bergbauwanderweg Süd)

Stadt Bochum (Stationsbeschreibungen aller Bergbauwanderwege)

Video der Stadt Bochum über den Bergbauhistorischen Lehrpfad Bochum-Dahlhausen

Auf den Bergbauwegen sind Relikte aus unterschiedlichen Zeiten des Bergbaus zu finden, der sich vom oberflächennahen Abbau in Pingen über den Stollenbergabbau zum Tiefbau entwickelt hat. Auf der Zeche Gibraltar, deren Gebäude am Kemnader Stausee erhalten geblieben sind, wurde zeitweise auch Eisenerz aus den steinkohleführenden Schichten abgebaut. An den Wegen liegen kleinere geologische Aufschlüsse des Steinkohlengebirges in denen Faltenstrukturen und stellenweise auch Fossilien zu erkennen sind. Der größte, der Steinbruch Klosterbusch, ist jedoch nur im Rahmen von Führungen zugänglich. In einem kleinen Sandsteinbruch an der Ruhr wurde von Spaziergängern 2012 die über 300 Mio. Jahre alte Spur eines hauschweingroßen Ursauriers gefunden (Bochumer Fährte im Steinbruch Stiepel). Sie wurde geborgen und liegt im Deutschen Bergbau-Museum Bochum. An der Fundstelle befindet sich eine Infotafel.

Allgemeine Infos

Bergbauwanderweg Süd (Lottental-Stausee-Stiepel-Rauendahl): 25 km, 282 m, 33 Stationen

Start: Eichenweg 33, 44799 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 377220 HW:5700816

ÖPNV: Bushaltestelle Glücksburger Straße (350 m)

Bergbauwanderweg Baak-Sundern: 3,8 km, 87 m, 12 Stationen

Start: Auf der Krücke / Papenloh, 44797 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 374358 HW:5699170

ÖPNV: Bushaltestelle Breukerholz (50 m)

Bergbauhistorischer Lehrpfad Bochum-Dahlhausen: 14 km, 282 m, 39 Stationen

Start: Dr.-C.-Otto-Straße 134, 44879 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 370943 HW:5698982

ÖPNV: Bahnhof Dahlhausen (50 m)

Führungen / Pädagogische Angebote

Der Bergmannstisch Bochum-Süd e.V. bietet Führungen auf Teilstücken des Bergbauhistorischen Lehrpfads Bochum-Dahlhausen an. Der Steinbruch Klosterbusch ist nur im Rahmen von Führungen zugänglich, die im Exkursionsführer „Natur- und Umweltschutz“ der Stadt Bochum und vom GeoPark Ruhrgebiet angeboten werden.

Exkursionsführer der Stadt Bochum

Downloads

Weitere Informationen

Die Wege verlaufen streckenweise entlang der

Earthcaches

In der Nähe

Kemnader Stausee mit Freizeit-Zentrum

Sternwarte Bochum mit Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung

Links und Literatur

Links und Literatur

Bergbauwanderweg Lottental-Stausee-Stiepel-Raupendahl

Den Bergbauwanderweg Lottental - Stausee -Stiepel - Raupendahl kreuzt ein weiterer Bergbauwanderweg, der an folgenden Stellen dokumentiert ist:

Bergbaurundweg Ruhr-Uni

von Ernst Beier

Ponte Press, Bochum (2003)

ISBN 978-3920328461

Der frühe Bergbau an der Ruhr - Bergbauwanderweg Ruhr-Universität Bochum

Route Industriekultur, Themenroute 29: Bochum: Industriekultur im Herzen des Reviers

Bergbauwanderweg Baak-Sundern

Bergbauhistorischer Lehrpfad Bochum-Dahlhausen

Vom Kohlegraben zum Tiefbau

Wanderungen durch die Bergbaugeschichte und die Geologie im Bochumer Südwesten

von Walter. E. Gantenberg und Engelbert Wührl

Bergmannstisch Bochum Süd 2. Auflage (2016)

ISBN 3-89861-553-7

12,90 €

Drei Flöze an der Ruhr Universität

Drei Flöze an der Ruhr Universität

Adresse: Ruhr Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 378818 HW: 5700501

ÖPNV: U-Bahn-Haltestelle Ruhr-Universität (300 m)

Im Untergrund des Uni-Geländes stehen die gefalteten Schichten des flözführenden Oberkarbons mit ihren Kohleflözen dicht unter der Oberfläche an und werden bei Bauarbeiten immer wieder freigelegt. Ein solcher Aufschluss wurde im Westen des Uni-Geländes dauerhaft erhalten. Der Aufschluss befindet sich ganz im Westen des Geländes der Ruhr-Universität Bochum zwischen dem Gebäudetrakt G der Geisteswissenschaften und dem Parkhaus West.

In einer kleinen Klippe treten hier Sandsteine, Schluff- und Tonsteine der Unteren Bochumer Schichten zu Tage, in die drei dünne Kohleflöze eingelagert sind. Die drei Flöze gehören zur Flözgruppe Schöttelchen, die hier auf der Nordflanke des Stockumer Hauptsattels mit etwa 60° nach Nordwesten einfallen. In den Schichten über den Flözen finden sich mitunter fossile Pflanzenreste, unter den Flözen ist ein Wurzelboden ausgebildet. Hier haben die Wurzeln der Bäume, die das Waldmoor bildeten, aus dem dann die Flöze hervorgingen, das ursprüngliche Bodengefüge zerstört.

Gibraltar und Flözaufschluss am Kemnader See

Gibraltar und Flözaufschluss am Kemnader See

Adresse: Oveneystraße 69, 44797 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 378876 HW: 5698271

ÖPNV: Bushaltestelle Stiepel Dorf (1 km) oder Schiffsanleger

Die Gebäude der ehemaligen Zeche Gibraltar werden heute als Bootshaus bzw. als Gaststätte genutzt. Das ehmalige Zechengelände ist gleichzeitig ein Erinnerungsort, denn hier befand sich in nationalsozialistischer Zeit ein Konzentrationslager. Dahinter liegen die Mündung des Gibraltar-Erbstollens und ein Aufschluss mit Steinkohleflözen der Girondelle-Gruppe. Auf dem Gelände befinden sich mehrere Infotafeln. Gleich links beim ersten Haus erkennen wir in der Böschung erneut ein Flöz. Es handelt sich um ein Flöz der Girondelle-Gruppe, das nun aber nach Süden, auf den Betrachter hin einfällt. Wir haben auf unserem Weg offenbar den Kern einer nach unten gewölbten Gesteinsfalte (Mulde) durchschritten und befinden uns nun auf dem Südflügel eines Sattels. Diese als Stockumer Hauptsattel bezeichnete Falte zieht durch das gesamte Ruhrgebiet vom Raum Velbert aus bis in die Gegend von Unna.

Ein Stück weiter auf dem Weg, zwischen den Grubengebäuden, mündet von links her der Gibraltar-Erbstollen. Durch diesen 1830 angelegten Stollen, der etwa 2 km weit in den Berg hineinführt, wurde bis 1925 Kohle gefördert. Die Zeche Gibraltar wurde aber schon 1786 gegründet. Hier wurde nicht nur Esskohle gewonnen, sondern zeitweilig auch Eisenstein. Die Esskohle wurde bevorzugt von Schmieden „auf der Esse“ eingesetzt und eignete sich auch besonders gut als Hausbrandkohle zum Heizen. In vielen Flözen des Ruhrkarbons tritt „Kohleneisenstein“ auf, ein kohlehaltiger Spateisenstein (Eisenkarbonat), der sich in den chemisch sauren Moorwässern der karbonzeitlichen Sümpfe bildete (Örtlich waren die Erzmengen so groß, dass sich die Gewinnung als Eisenerz lohnte, in einigen Zechen zuletzt noch in der Zeit des 2. Weltkriegs.

Der Sandstein, der in dem Steinbruch oberhalb des Stollenmundlochs ansteht, gehört zur Flözgruppe Girondelle. Wenn wir nun nicht zum Parkplatz zurückkehren, sondern den Weg am Seeufer entlang bis zum Freizeitzentrum Heveney fortsetzen, so treten in der bergseitigen Böschung die sandsteinreichen Wittener Schichten auf: Zunächst wieder der Finefrau-Sandstein, später dann – unterhalb des Ruhrlandheims – der Mausegattsandstein. Ganz am Ende des Weges, kurz vor der Einmündung des Lottentals, schneidet der Weg auch noch die obersten Sprockhöveler Schichten an.

Text: V. Bartolović, G. Drodzewski, V. Wrede

Aufschluss im Stapel in Dahlhausen

Adresse: Im Stapel 23, 44879 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 370809 HW: 5699383

ÖPNV: Bahnhof Dahlhausen (500 m), Bushaltestelle Eiberger Straße (250 m)

Der Aufschluss erlaubt einen Einblick in die Bochum-Formation des Steinkohlengebirges. Die rund 5000 m mächtigen Schichten des Oberkarbons wurden nach ihrer Ablagerung zu einem ca. 3000 m hohen Gebirge aufgefaltet, was bereits im darauffolgenden Erdzeitalter des Perms wieder eingeebnet wurde. Die Falten, zu denen auch der Weitmarer Sattel gehört, der hier sichtbar ist, verlaufen in südwest-nordöstliche Richtung. Unter dem Straßenniveau befand sich das Stollenmundloch der Zeche Glocke, von der im 18. und 19. Jahrhundert das hier anstehende 2,2 m mächtige Flöz Sonnenschein abgebaut wurde.

Profil Lewacker Straße in Dahlhausen

Profil Lewacker Straße in Dahlhausen

Adresse: Lewacker Straße 250, 44879 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 371060 HW: 5698620

ÖPNV: Bahnhof Dahlhausen (300 m)

An der Lewacker Straße in Bochum-Dahlhausen sind Gesteine des Steinkohlengebirges im Grenzbereich zwischen Bochum- und Witten-Formation aufgeschlossen. Die gefalteten Schichten sind Teil der Bochumer Hauptmulde. Erkennbar sind der Kern des Nöckerberges Sattel und fossile Pflanzenreste von Siegelbäumen aus dem Oberkarbon. Vor Ort befindet sich eine Infotafel.

Downloads

Infotafel (PDF) (4 MB)

Flöz Wasserfall in Dahlhausen

Flöz Wasserfall in Dahlhausen

Adresse: Lewacker Straße 188, 44879 Bochum (Kindergarten in der Nähe des Parkplatzes, 300 m)

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 371597 HW: 5697797

ÖPNV: Bahnhof Dahlhausen (1 km)

Wo sich einst die Zeche Dahlhauser Tiefbau befand, liegt heute das Freizeitgelände am Chursbusch mit Spielflächen und Grillplätzen. Auf der Bergseite ist zwischen hohen Sandsteinfelsen ein etwa 1 m mächtiges Kohlenflöz, das Flöz Wasserfall, aufgeschlossen. Es bildete sich vor über 300 Mio. Jahren im Oberkarbon und ist Teil der Schichtenfolge der Bochum-Formation. Gegen Ende der Karbonzeit wurden die Schichten gefaltet, daher steht es hier senkrecht. Im oberen Teil, in der Verwitterungszone des Karbongesteins, schlägt das Flöz einen „Haken“. Er entstand erst im jüngsten geologischen Zeitalter, dem Quartär (ab 2 Mio. Jahre vor heute). In den eiszeitlichen Tauphasen geriet der lehmige Boden schon bei geringen Hangneigungen ins Fließen und bog das Flöz um. Flöz Wasserfall ist ein unreines Flöz, welches neben Kohle auch Gemengeteile von Ton und Sand enthält. Seine Entdeckung war daher eine Enttäuschung und der Abbau nicht rentabel. (Station 36 der GeoRoute Ruhr, Station 39 des Bergbauhistorischen Lehrpfads Bochum-Dahlhausen)

Die Vereinigte Dahlhauser Tiefbau, auf deren ehemaligen Gelände der Aufschluss liegt, war einst die bedeutendste Zeche im Raum Dahlhausen. Sie wurde 1857 durch den Zusammenschluss älterer Bergwerke gegründet. Sie förderte in Hochzeiten 400.000 t Kohle pro Jahr. Der tiefste Schacht reichte 653 m tief. Im Jahr 1881 wurde hier die erste effektiv arbeitende Brikettfabrik im Ruhrgebiet errichtet. Als 1965 Schacht 1 aufgegeben wurde, übernahm die Essener Zeche Carl Funke die Förderung in Schacht 2. Im Jahr 1972 erfolgte die endgültige Stillegung.

Unweit des Parkplatzes an der Lewacker Straße liegt an der bergseitigen Straßenböschung das Mundloch des Förderstollens der Zeche Friedlicher Nachbar. Vor dem Mundloch stehen zwei Förderwagen. Ursprünglich war der Stollen um 1770 als Wasserlösungs- und Förderstollen der nahe gelegenen Zeche Glückssonne angelegt. Die Stollen wurden aber bereits Anfang des 19. Jahrhunderts bedeutungslos, als tiefer gelegene Stollen seine Funktion übernahmen. Im Jahr 1873 übernahm die Zeche Friedlicher Nachbar in Bochum-Linden den Stollen. Sie baute ihn zum Förderstollen aus, um damit den Weg zur Kohleverladung an der Ruhr und an die inzwischen gebaute Eisenbahn abzukürzen. Auch hier gibt es eine Infotafel.

Text: Mügge-Bartolović, V. (2010): GeoRoute Ruhr: Durch das Tal des schwarzen Goldes, Regionalverband Ruhr und GeoPark Ruhrgebiet e.V. (Hrsg.), Essen.