Steinbruch Donnerkuhle

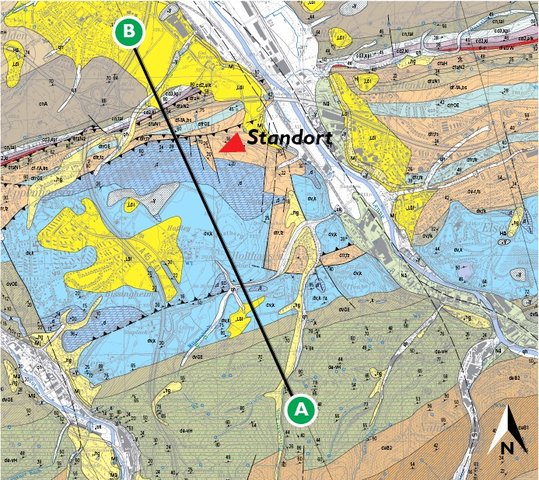

In dem aktiven Steinbruch in Hagen-Halden wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts dolomitischer Kalkstein für die Feuerfest-Industrie und als Baustoff abgebaut. Durch magnesiumhaltige Lösungen, die an der hier aufgeschlossenen Ennepe-Störung aufgestiegen sind, wurde der mitteldevonische Riffkalk teilweise in Dolomitstein umgewandelt. Der Steinbruch wird von der Firma Lhoist Rheinkalk betrieben. Außerhalb des Betriebsgeländes liegen zwei Aussichtspunkte mit Infotafeln. Der Steinbruch Donnerkuhle ist Teil des GeoPfades Weissenstein.

Allgemeine Infos

Allgemeine Infos

Adresse: Hohenlimburger Straße / Am Tüßfeld, 58093 Hagen

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 398046 HW: 5691433 (Aussichtspunkt 1)

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 398234 HW: 5691189 (Aussichtspunkt 2)

ÖPNV: Bushaltestelle Wiehagen (400 m)

Downloads

Infotafel 1 (PDF) (1 MB)

Infotafel 2 (PDF) (3 MB)

Infotafel 3 (PDF) (1 MB)

Infotafel 4 (PDF) (5 MB)

Feuerfestes aus der Donnerkuhle von V. Bartolović, G. Drodzewski & V. Wrede (273 KB)

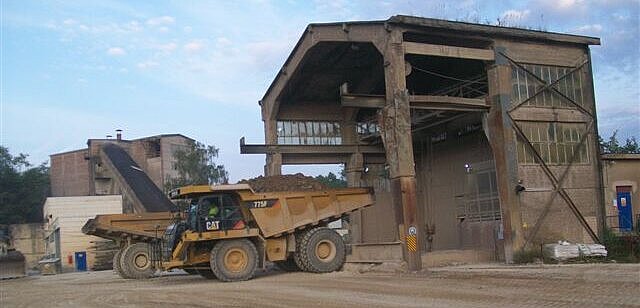

Der Abbau im Steinbruch Donnerkuhle

Der Abbau im Steinbruch Donnerkuhle

Die Rheinkalk GmbH betreibt in Hagen das Werk Hagen-Halden mit Steinbruch, Brech- und Klassieranlagen sowie Versandeinrichtungen. Im Steinbruch Donnerkuhle wird schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts dolomitischer Kalkstein abgebaut und zu hochwertigen Produkten, vor allem Feuerfestmaterialien, aber auch Baustoffen, verarbeitet. Im Jahre 2011 hat die Stadt Hagen die Vertiefung des Steinbruches bis zu einem Niveau von +42 m NHN genehmigt. Damit ist die Rohstoffversorgung am Standort Hagen mindestens bis zum Jahre 2030 gesichert. Die Fläche des Steinbruchs Donnerkuhle beträgt rd. 67 ha. Die Gewinnung des Dolomitsteins findet im Steinbruch Donnerkuhle unterhalb des lokal anstehenden Grundwasserniveaus statt. Das Grundwasser muss aus dem Steinbruch gepumpt werden, um trocken den Dolomitstein abbauen zu können. Jährlich werden rd. 4 Mio. m³ Wasser in die Lenne abgeleitet.

Im Einzugsbereich der Sümpfung liegt auch die unter Naturschutz stehende Karstquelle „Barmer Teich“. Um den Wasserspiegel dort zu erhalten, wurde in der Nähe ein Brunnen eingerichtet, durch den Frischwasser eingeleitet wird. Die Vertiefung des Steinbruchs Donnerkuhle wird mit einem umfangreichen Monitoring begleitet. Zur Kontrolle der Sümpfungsmaßnahmen sind um den Steinbruch Grundwassermessstellen eingerichtet worden, die regelmäßig beobachtet werden. Der Barmer Teich und die darüber liegenden Felswände werden mit einem ökologischen Monitoring überwacht. Da der Steinbruch Donnerkuhle in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten liegt, werden die Erschütterungen aus den Sprengarbeiten mit einer eigenen Messstation ständig kontrolliert. Durch den Einsatz modernster Sprengtechnik werden die Auswirkungen auf die Nachbarschaft minimiert und Unfälle vermieden.

Text: Lhoist

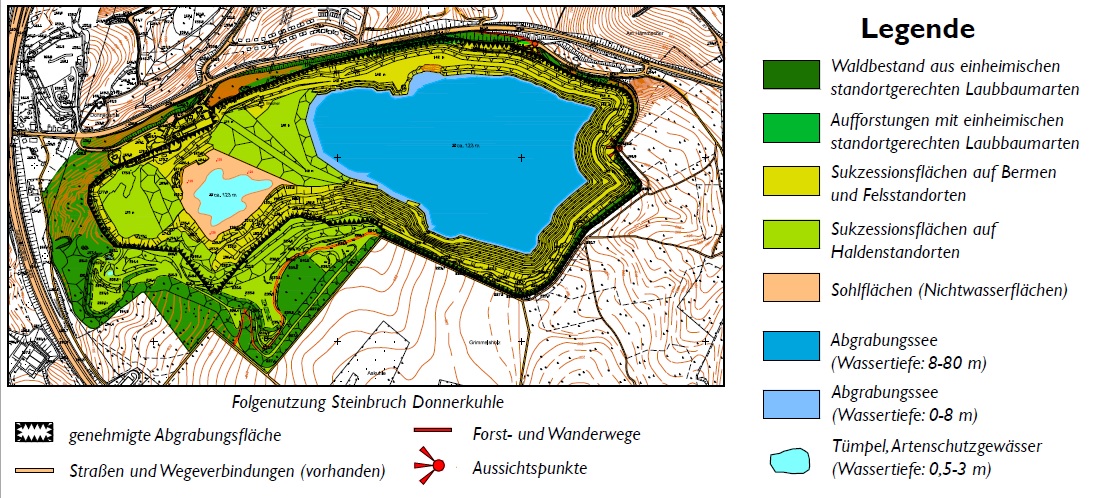

Rekultivierung

Rekultivierung

Im Steinbruch Donnerkuhle wird schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts dolomitischer Kalkstein abgebaut. Ein Steinbruch ist zunächst ein Eingriff in Natur und Landschaft, aber auch gleichzeitig ein Rückzugsraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Die Genehmigung zur Abgrabung im Steinbruch Donnerkuhle legt auch die Wiederherrichtung und die zukünftige Folgenutzung fest. Da die Abgrabung unterhalb des lokal anstehenden Grundwasserniveaus stattfindet, wird später ein ca. 80 m tiefer Grundwassersee entstehen. Im Westteil verbleibt nach Verfüllung mit dem unverwertbaren Abraum des Steinbruchs ein trockener oder nur teilweise feuchter Bereich. Haldenbereiche im Süden und Westen des Steinbruchs Donnerkuhle sind heute bereits abschließend rekultiviert. Die steilen Felswände werden weitgehend sich selbst überlassen und im Zuge einer natürlichen Sukzession langsam begrünt. Schon während des Abbaus ist der Steinbruch Lebensraum einer Vielzahl von teils in ihrem Bestand bedrohten Arten. Hervorzuheben ist hier der Uhu, die größte Eule in Mitteleuropa. Der Uhu braucht Felswände und vor allem Sicherheit gegen unvorhergesehene Störungen, auch durch den Menschen. Da sich die Uhus aber an regelmäßige Vorgänge, wie z.B. die Betriebsabläufe in einem Steinbruch, gewöhnen, sind Steinbrüche ideale Brutplätze. Die Steilwände und die Blockschutthalden bieten Lebensraum für wärmebedürftige Standortspezialisten. Auf kalkreichen, mageren Rohböden gedeihen seltene Blühpflanzen und Orchideen. Diese blütenreichen Magerfluren wiederum sind der Lebensraum für eine Vielzahl von Käfern und Schmetterlingen. Weiterhin fühlen sich auf diesen mageren, warmen Standorten auch Reptilien wohl, wie etwa die Schlingnatter.

Text: Lhoist

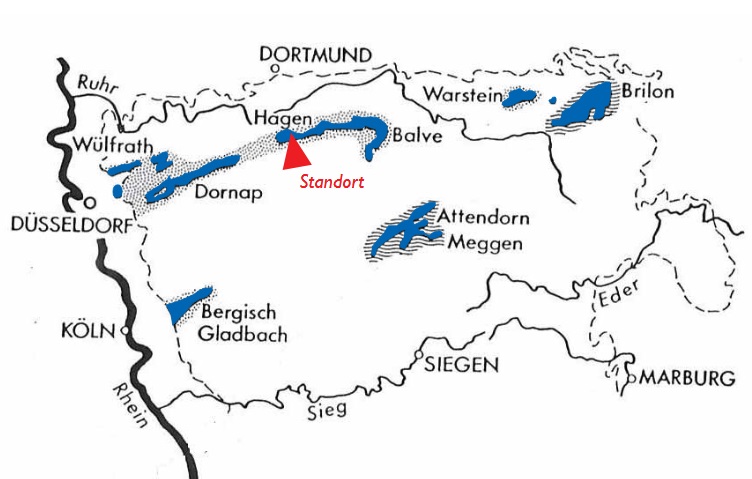

Überblick über die Geologie der Lagerstätte

Überblick über die Geologie der Lagerstätte

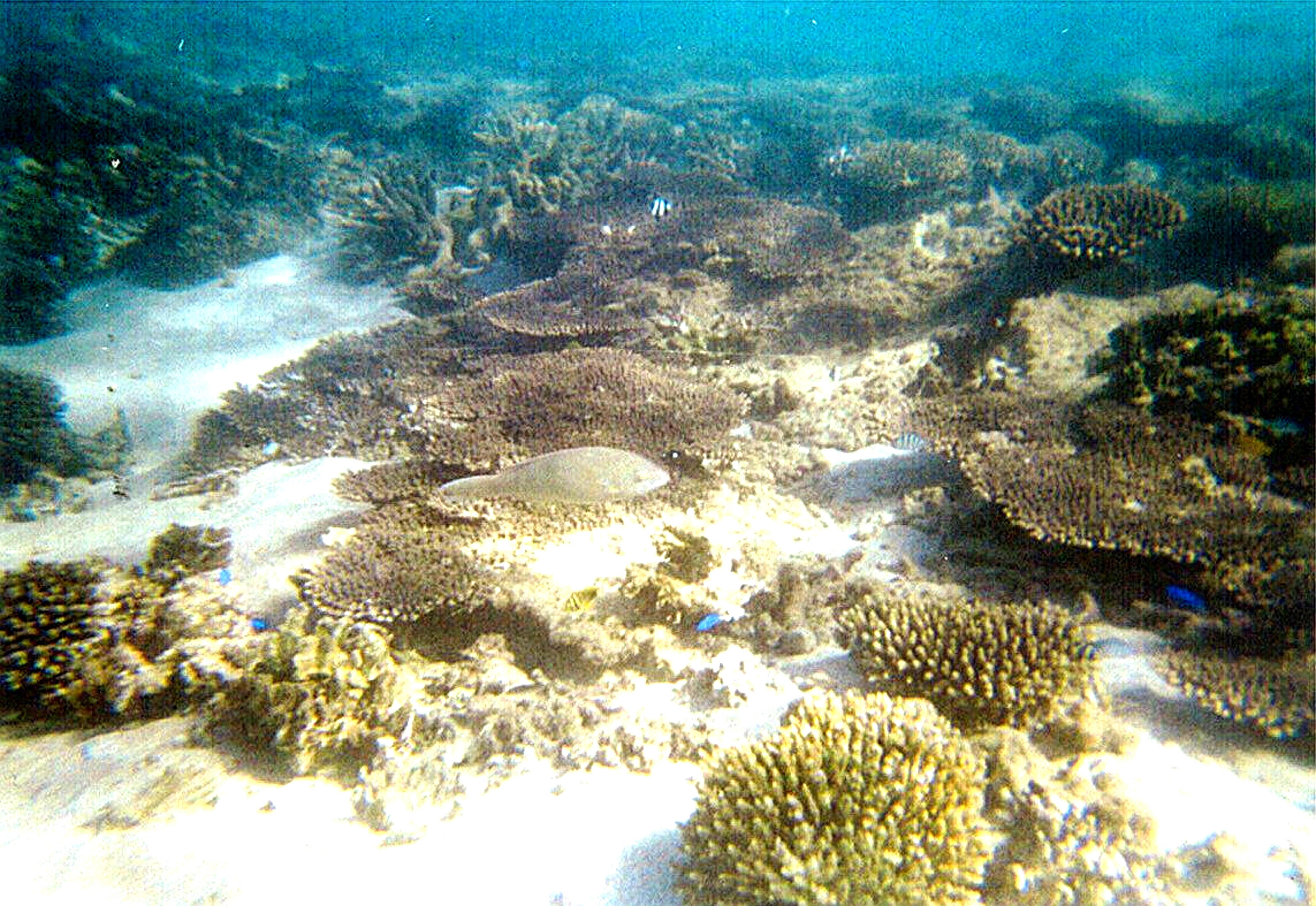

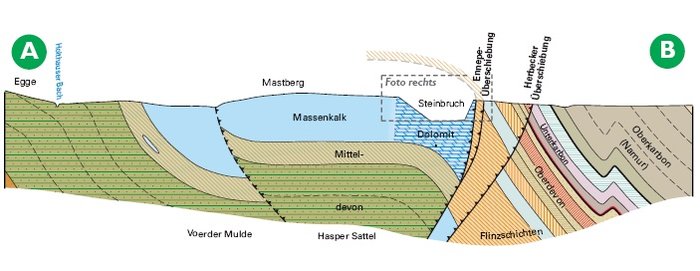

Vergleichbar mit dem heutigen Barriere-Riff östlich von Australien wuchsen in der Devon-Zeit (417-358 Mio. Jahren) zahlreiche Riffe in einem Streifen parallel zur Küste eines weiter im Norden gelegenen Kontinents. Diese Riffkette bildet heute die Massenkalkvorkommen, die sich bei Brilon und Warstein und in einem fast ununterbrochenen Zug vom Hönnetal über Iserlohn und Hagen bis Wülfrath am Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges erstrecken. Hauptriffbewohner waren neben Korallen vor allem Stromatoporen. Dabei handelt es sich um eine den Schwämmen verwandte, ausgestorbene Gruppe von koloniebildenden Organismen mit Kalkskelett. Die Dolomit-Lagerstätte des Werkes Hagen-Halden befindet sich am Nordrand des Massenkalkvorkommens (Massenkalk der Emster Hochfläche). Hierbei handelt es sich um einen mehr als 600 m mächtigen Riffkörper aus dem höheren Mitteldevon (ca. 370 Millionen Jahre). Der Riffkalkstein lässt meist keine Schichtung erkennen (daher der Name „Massenkalk“) und ist in der Regel sehr rein. Er besteht meist zu über 95 % aus dem Mineral Kalzit („Kalkspat“, chemisch CaCO3). Im Bereich der Lagerstätte Hagen-Halden wurde dieser reine Kalkstein aber durch die Zufuhr magnesium-haltiger Wässer teilweise in Dolomitstein umgewandelt. Dolomitstein besteht überwiegend aus dem Mineral Dolomit, chemisch CaMg (CO3)2. Die bereichsweise Dolomitisierung des Kalksteinkörpers vollzog sich vor etwa 310 Mio. Jahren in mehreren aufeinander folgenden Phasen während der Gebirgsbildung des nördlichen Rheinischen Schiefergebirges gegen Ende der Karbon-Zeit und im Anschluss daran. Die Grenze zwischen dem ursprünglichen, reinen Kalkstein und dem Dolomit verläuft sehr unregelmäßig. Teils ist das Gestein nur bereichsweise von der Dolomitisierung erfasst worden. Die mineralhaltigen Lösungen wurden dem Gestein über die Ennepe-Störung zugeführt. Im Verlauf der Erdgeschichte sind noch jüngere Mineralphasen entstanden. Dazu gehören Kalzit, Hämatit, Quarz und Pyrit bzw. Markasit.

Text: GeoPark Ruhrgebiet

Die Lagerung der Gesteinsschichten

Die Lagerung der Gesteinsschichten

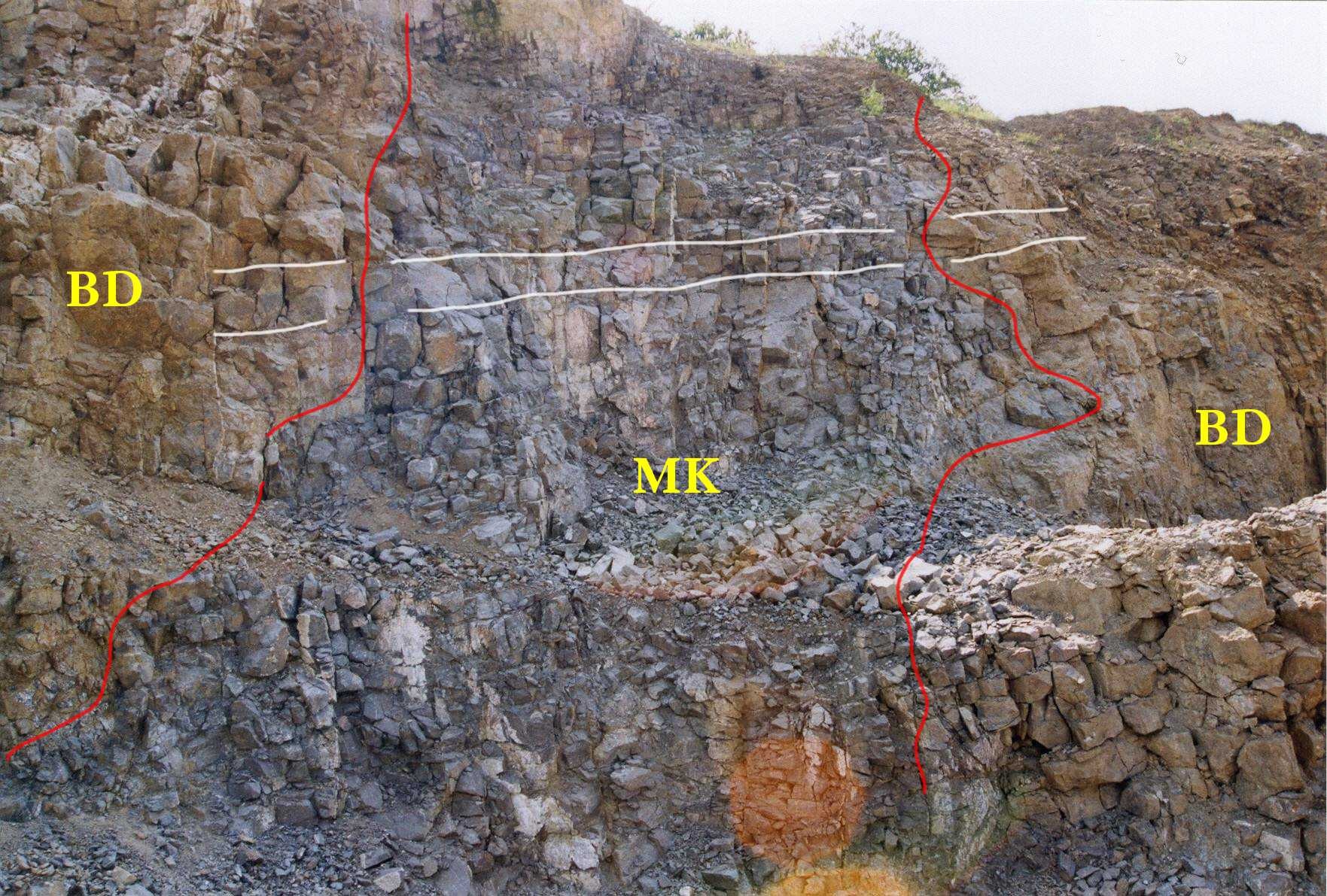

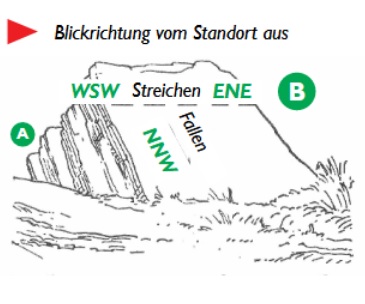

Die Karbonatgesteine erstrecken sich („streichen“) in etwa in WSW-ENE-Richtung. Sie sind im südlichen Teil des Steinbruchs mit 10° nach NNW geneigt. Durch die Schleppung der Schichten an der Ennepe-Störung versteilt sich die Neigung in nördliche Richtung bis auf 45°. Im Ostteil des Steinbruchs Donnerkuhle sowie im nordöstlich anschließenden Gebiet wird der Massenkalk der Emster Hochfläche von den sogenannten Flinzschichten überlagert, einem karbonatführenden Schluff- bis Tonstein mit Kalksteinbänken. An der Erdoberfläche ist diese Schichtenfolge bis in einen Meter Tiefe entkalkt und zu Lehm verwittert. Die Flinzschichten müssen als Abraum abgetragen werden, ehe der Dolomitstein abgebaut werden kann. Die Ennepe-Überschiebung ist eine im nördlichen Rheinischen Schiefergebirge bedeutende Großstörung. Im Bereich Hagen-Halden besteht sie aus mehreren Ästen, durch die die Schichten des Mittel- und Oberdevons im Süden gegen Schichten des hohen Unter- und tiefen Oberkarbons im Norden versetzt werden. Der Gesamtverwurf liegt hier bei ca. 800 m. In anderen Bereichen der Ennepe-Überschiebung werden noch größere Versatzbeträge angenommen, die bis über einen Kilometer betragen. Jüngere, quer zum Schichtenverlauf angeordnete NNW-SSE-streichende Gebirgsstörungen zerlegen den Massenkalk in eine Reihe von Gebirgsschollen.

Sie versetzen die Schichtenfolge und begrenzen den Massenkalk der Emster Hochfläche nach Westen und Osten. Gebirgsstörungen bilden auch Wegsamkeiten für Wasser, das von der Oberfläche her versickert und wegen seines Gehaltes an Kohlensäure in der Lage ist, den Kalkstein aufzulösen. Dieser Vorgang wird „Verkarstung“ genannt. Als Folge der Verkarstung bilden sich Schlotten und Hohlräume im Gestein, die oft mit Lehm gefüllt sind, der von der Erdoberfläche her eingespült wird.

Text: GeoPark Ruhrgebiet