Klosterbusch

Der Steinbruch Klosterbusch der ehemaligen Zeche Vereinigte Klosterbusch liegt am Südhang des Berges „Kalwes“ auf dem Gelände der Ruhr-Universität Bochum. Er ist nicht frei zugänglich, kann jedoch nach Anmeldung und im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Hier, im größten Steinbruch der Stadt Bochum, ist eine typische Abfolge von Gesteinsschichten aus dem Oberkarbon aufgeschlossen. Zu sehen sind Meeres- und Pflanzenfossilien und eine der großen tektonischen Falten des Steinkohlengebirges, der Stockumer Hauptsattel. Im Steinbruch, der als Bodendenkmal ausgezeichnet wurde, befindet sich eine Infotafel. An der Straße „Im Lottental“ sind Gebäude der ehemaligen Zeche Klosterbusch erhalten geblieben.

Video der Stadt Bochum zum Steinbruch Klosterbusch

Allgemeine Infos

Adresse: Im Lottental 42, 44801 Bochum

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 379904 HW: 5700277

ÖPNV: Bushaltestelle Botanischer Garten (300 m)

Führungen / Pädagogische Angebote

Der GeoPark bietet in Kooperation mit dem Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik der Ruhr-Universität Bochum eine Exkursion in den Steinbruch an. Das Angebot richtet sich an Gruppen aller Art. Im Rahmen der Führung werden auch die Anforderungen, die Naturschutz und Geologie an die Pflege des Steinbruchs stellen, behandelt, wobei unterschiedliche pädagogische Arbeitsformen (z.B. Zeichnen u. Rollenspiel) zum Einsatz kommen können.

Downloads

Infotafel (JPG) (1 MB)

Links und Literatur

Weitere Informationen

Der Aufschluss ist der Geostopp 55 der

und liegt am

Historischen Bergbauwanderweg Bochum-Süd

In der Nähe

Schichtenfolge im Steinbruch

Schichtenfolge im Steinbruch

Im ehemaligen Steinbruch erkennen wir zur Linken im oberen Teil der Bruchwand den dickbankigen Finefrau-Sandstein, darunter das Flöz Mentor (Geitling 3) und darunter einen teilweise etwas sandigen Schluff- bis Tonstein. Hierunter liegt das Flöz Geitling 2. Über dem Flöz treten selten fossile Linguliden (meeresbewohnende, äußerlich an längliche Muscheln erinnernde Weichtiere) auf. Betrachten wir den Finefrau-Sandstein näher, erkennen wir, dass er in diesem Gebiet sehr grobkörnig ausgebildet ist. In den kiesigen (konglomeratischen) Lagen kommen Gerölle bis zu mehreren Zentimetern Größe vor. Bemerkenswert sind auch größere Treibholzrelikte, die sich im Sandstein enthalten haben.

Stockumer Sattel

Stockumer Sattel

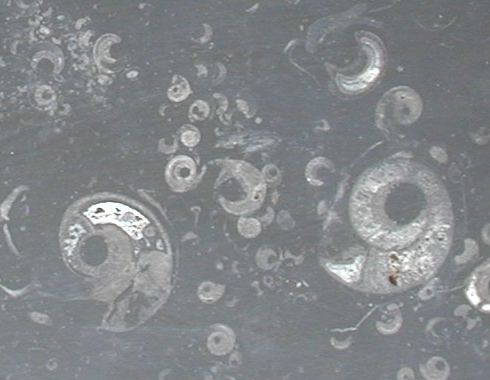

Gehen wir den Hauptweg der Versuchsgartenanlage geradeaus weiter bis zum Ende des Steinbruchs, so erkennen wir vor uns den Querschnitt einer (etwas schräg angeschnittenen) nach oben gewölbten Gesteinsfalte. Es handelt sich hierbei um den Kern des Stockumer Hauptsattels, des südlichsten der großen Sättel, die praktisch das gesamte Ruhrkarbon von Südwest nach Nordost durchziehen. Die Schichten auf der Nordflanke des Sattels sind stärker geneigt als die der Südflanke. Man nennt einen solchen, etwas asymmetrisch gebauten Sattel nordvergent. Auf der Sattelsüdflanke sind nun auch die Schichten über dem Finefrau-Sandstein aufgeschlossen: Zunächst Flöz Finefrau mit ca. 60 cm Kohle, darüber ein dünner Sandstein und ein Pflanzenreste führender Tonschiefer, dann das dünnere Flöz Finefrau-Nebenbank mit einer mächtigen Tonschieferlage darüber. In diesen Tonschiefern lassen sich mit Glück und abhängig von der jeweiligen Aufschlußsituation die Reste von Meerestieren finden. Es kommen unter anderem Goniatiten (spiralig gewundene Tintenfischgehäuse), Muscheln verschiedener Form, Brachiopoden und andere Fossilien vor.

Ablagerung der Gesteine im Oberkarbon

Ablagerung der Gesteine im Oberkarbon

Betrachten wir nun noch einmal die Schichtenfolge im Zusammenhang, so vermag sie uns etwas über die Geschichte eines kurzen Teilabschnittes der Oberkarbonzeit zu erzählen: Ein Moor (Flöz Geitling 2) wurde kurzzeitig vom Meer überflutet und starb dadurch ab (Lingula-Horizont). Das Gewässer verlandete allmählich (fossilfreie Ton- und Schluffsteine) und ermöglichte so das Wachstum eines neuen Moores (Mentor). Dieses Moor wurde wahrscheinlich bei einem Hochwasser (grobkörniges Material, Treibholz) von Sand und Geröll eines großen Flusses überschüttet (Finefrau-Sandstein). Anschließend setzte sich das Moorwachstum mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung fort. Es entwickelten sich die Flöze „Finefrau“ und „Finefrau-Nebenbank“. Dieses Moor wurde nun erneut vom Meer überflutet. Diesmal hielt die Phase der Meeres-Überflutung offenbar länger an, wie das reichhaltige Fossilmaterial des „Finefrau-Nebenbank-Horizonts“ anzeigt.

Der stete Wechsel zwischen Meeres- und Landablagerungen ist besonders für den älteren Teil des flözführenden Karbons sehr typisch. In den jüngeren Abschnitten treten die Meereseinflüsse dann allmählich immer mehr zurück und die Schichten mit marinen Fossilien werden seltener. Der Großteil der Gesteine und Fossilen im Steinbruch Klosterbusch wurde also am Grund eines ehemaligen Meeresbecken abgelagert. Die Ablagerung begann vor etwa 315 Mio. Jahren mit dem Beginn des erdzeitlichen Abschnittes Westfal (316,5 – 305 Mio. Jahre). Wenige Millionen Jahre später, gegen Ende des Westfals, wurden die Gesteine durch Bewegungen in der Erdkruste in Falten gelegt. Der Grund hierfür war die Entstehung eines mächtigen, weiter im Süden gelegenen Gebirges, des sogenannten Variscischen Gebirges. Wenn wir heute im Steinbruch Klosterbusch stehen, sehen wir in den felsigen Wänden ein urzeitliches Dokument, dass innerhalb weniger Hunderttausend Jahre während der Oberkarbonzeit geschrieben wurde. Es ist ein in Falten gelegter ehemaliger Meeresgrund.

Zeche Klosterbusch

Zeche Klosterbusch

Der Steinbruch gehört zu der von 1918 bis 1961 betriebenen Zeche Klosterbusch. Der tiefste Schacht der Zeche erreichte eine Teufe (Tiefe) von 600 m. Die hier im Lottental zu Tage geförderten Kohlen wurden mit einer Seilbahn über das Ruhrtal nach Herbede transportiert, wo sich die Kohlenwäsche befand, das heißt die Aufbereitungsanlage, wo Kohle und mitgefördertes Nebengestein getrennt wurden.

Sie lag direkt an der Eisenbahnstrecke, über die der Versand der Kohlen erfolgte. Von der Grube haben sich noch eine Reihe typischer Gebäude erhalten, so z.B. das ehemalige Verwaltungsgebäude, eine Maschinenhalle und auf der gegenüberliegenden Seite einige Wohnhäuser. (Station 56 der GeoRoute Ruhr, Station 12 des Bergbauwanderwegs Ruhr-Universität Bochum, Station 5 des Historischen Bergbauwanderwegs Bochum-Süd)

Text: V. Bartolović, G. Drodzewski, V. Wrede