Sundwiger Schätze

Ein Rundgang durch die Erd- und Ortsgeschichte

Im Hemeraner Ortsteil Sundwig befinden sich das Felsenmeer und die Heinrichshöhle als bedeutende Natursehenswürdigkeiten. Neben diesen beiden allgemein bekannten Attraktionen bietet Sundwig auch noch zahlreiche, für auswärtige Besucher oft zu gut versteckte Besonderheiten: Karst und Höhlen, Rohstoffvorkommen, einen historischen Dorfkern und eine interessante, enge Verflechtung der Geologie mit der Orts- und Wirtschaftsgeschichte.

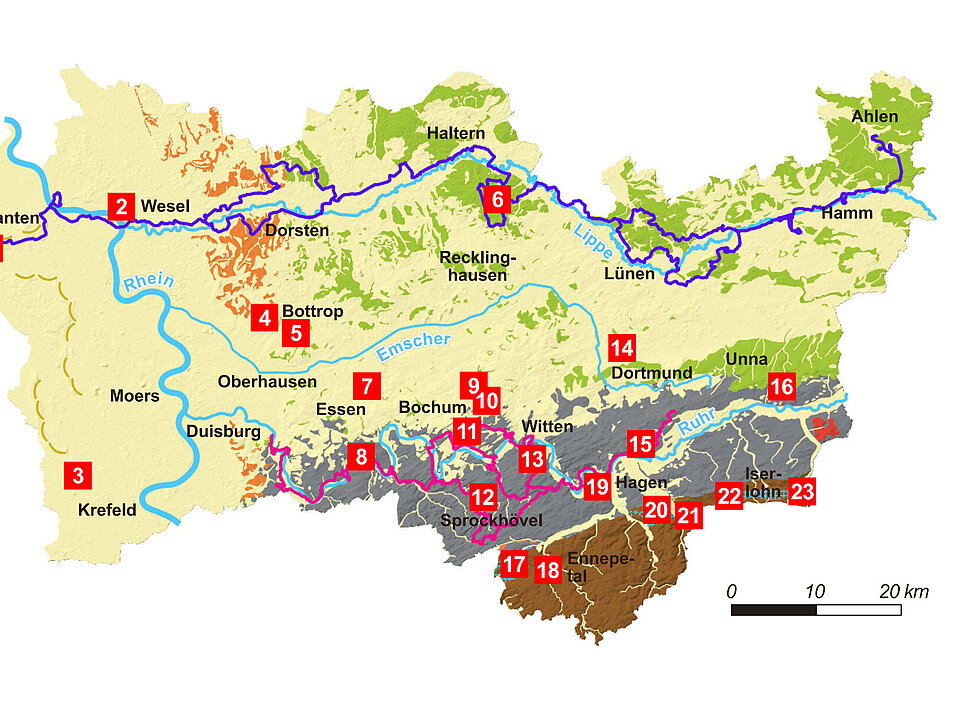

Ausgehend vom Parkplatz unterhalb der Heinrichshöhle lassen sich diese Stationen während eines Spazierganges bequem erkunden. Sowohl die Nordwest-Route (Stationen 1 bis 12) als auch die Südost-Route (Stationen 13 bis 18) messen hin und zurück jeweils rund 1,3 km.

Einige „Sundwiger Schätze“ befinden sich unterirdisch auf Privatgrund oder sind der Umgestaltung des Ortsteils anheimgefallen (z.B. der ehemalige Güterbahnhof). Auch sie werden kurz dargestellt.

Ausführliche Infos zu den jeweiligen Standorten sind über diese Internetseite abrufbar. Einen kostenlosen Wanderführer erhalten Sie zudem an der Heinrichshöhle.

Allgemeine Infos

Allgemeine Infos

Infos

GeoPfad Sundwiger Schätze: 2,6 km, 18 Stationen ohne Infotafeln (alle Infos zu den Stationen auf dieser Seite)

Start: Parkplatz Heinrichshöhle, In den Weiden 29, 58675 Hemer Google Maps

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 414910 HW: 5692520

ÖPNV: Bushaltestelle Sundwig Meise (50 m)

Ein kostenloses Booklet als Führer erhalten Sie an der Heinrichshöhle.

Bitte die aktuellen Öffnungszeiten von Heinrichshöhle und Felsenmeer-Museum beachten!

Barrierefreiheit: Der Höhlenpfad ist schmal, uneben und nur für Fußgänger geeignet. Als barrierefreie Alternative nutzen Sie bitte die unterhalb verlaufende Anliegerstraße/Radweg (s. Karte).

Downloads

Kleiner Wanderführer

Weitere Informationen

1 - Heinrichshöhle

1 - Heinrichshöhle

Bitte beachten Sie vor einem Besuch die Öffnungszeiten!

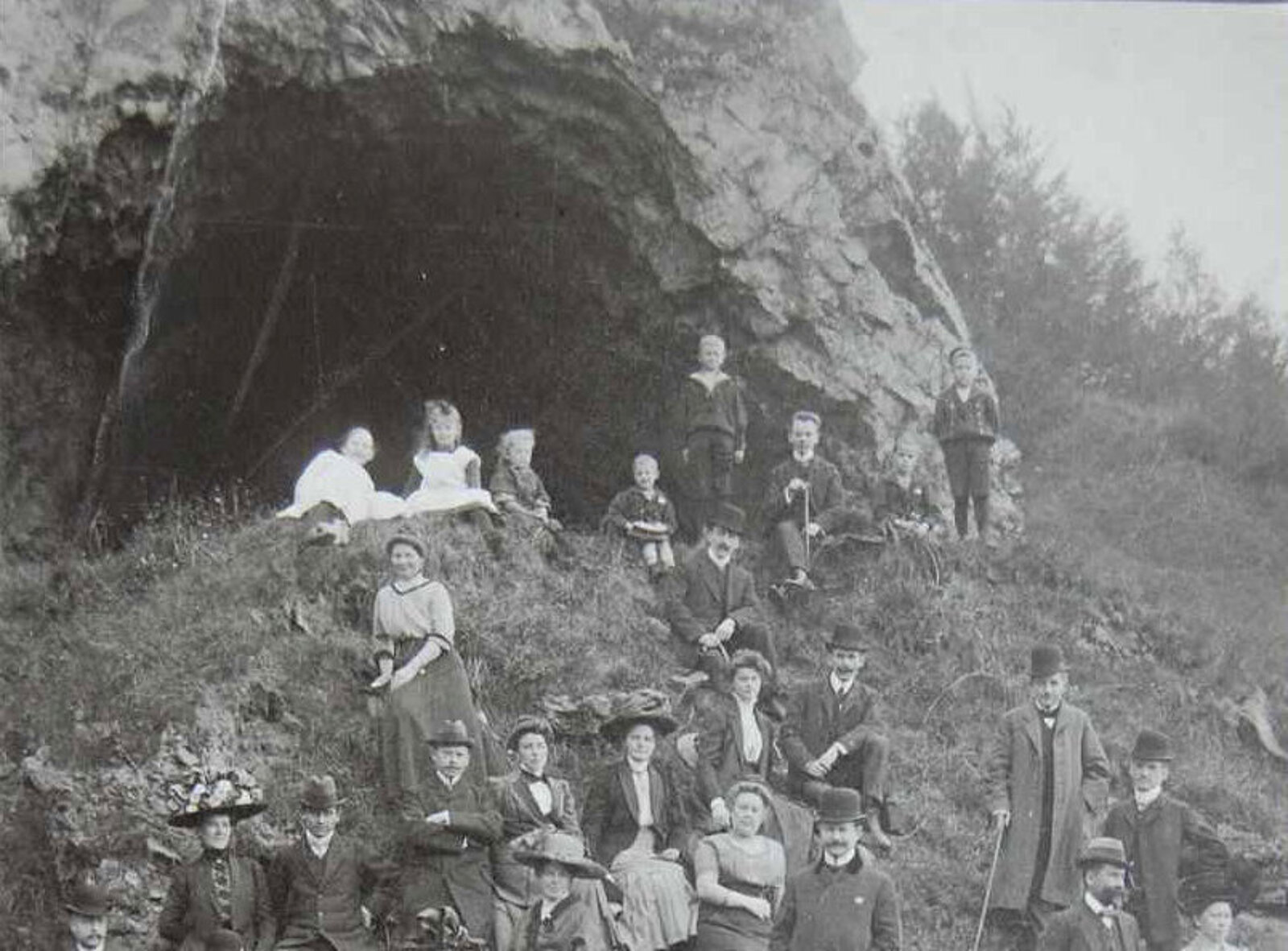

Geschichte

Die Heinrichshöhle wurde in den Jahren 1903 bis 1905 durch den damaligen Sundwiger Gastwirt Heinrich Meise für Besucher erschlossen. Im 2. Weltkrieg als Luftschutzraum genutzt und danach lange Zeit geschlossen, pachtete die Stadt Hemer 1975 die Höhle, öffnete sie erneut und übernahm sie später als städtisches Eigentum.

Seit 1998 wird der Betrieb eigenverantwortlich von den Mitgliedern der gemeinnützigen ArGe Höhle und Karst Sauerland / Hemer e.V. organisiert. Die Höhle kann auf einer Länge von etwa 320 m im Rahmen eines geführten Rundganges von durchschnittlich 40 Minuten Dauer besucht werden. Schon 1905 besaß sie eine elektrische Beleuchtung und ist inzwischen durch viel ehrenamtliche Arbeit, Spenden unserer Vereinsmitglieder und mit finanzieller Unterstützung der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit einer modernen LED-Lichtanlage ausgestattet.

Bedeutende Fundstelle eiszeitlicher Tierknochen

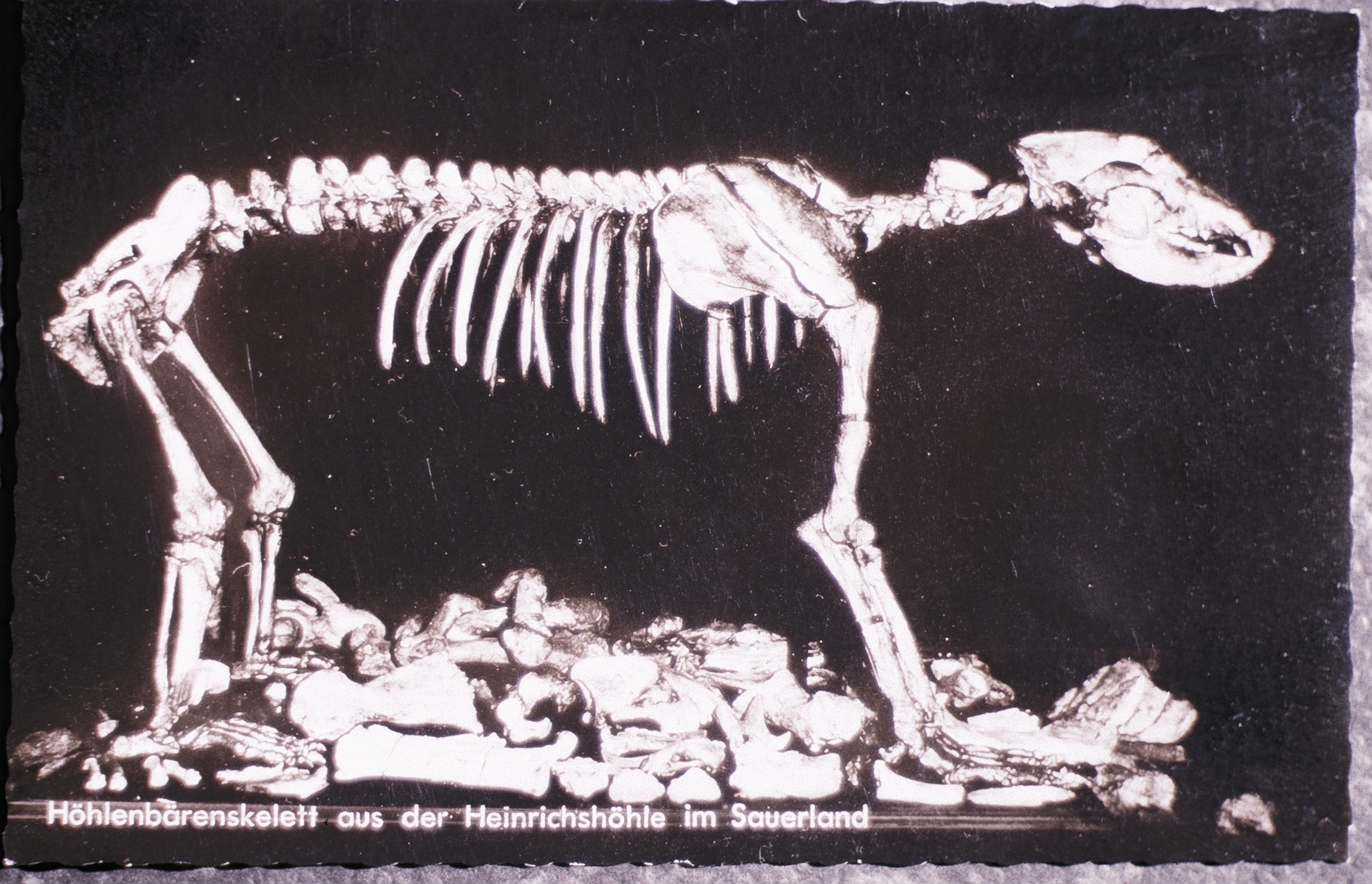

Die Heinrichshöhle ist eine der reichsten Fundstellen eiszeitlicher Tierknochen in Europa. Das zielt weniger auf die Anzahl ab – da gibt es ergiebigere Höhlen, z.B. die Drachenhöhle in Österreich mit Überresten von geschätzt 30.000 Tieren. Das Besondere an den Funden aus der Heinrichshöhle ist das umfangreiche Artenspektrum der Knochen: Höhlenbär, Höhlenhyäne, Wollhaar-Mammut, Wollhaar-Nashorn, Wildpferd, Riesenhirsch, Vielfraß, Rentier, Wolf, Rothirsch, Steppenbison, Eisfuchs und andere.

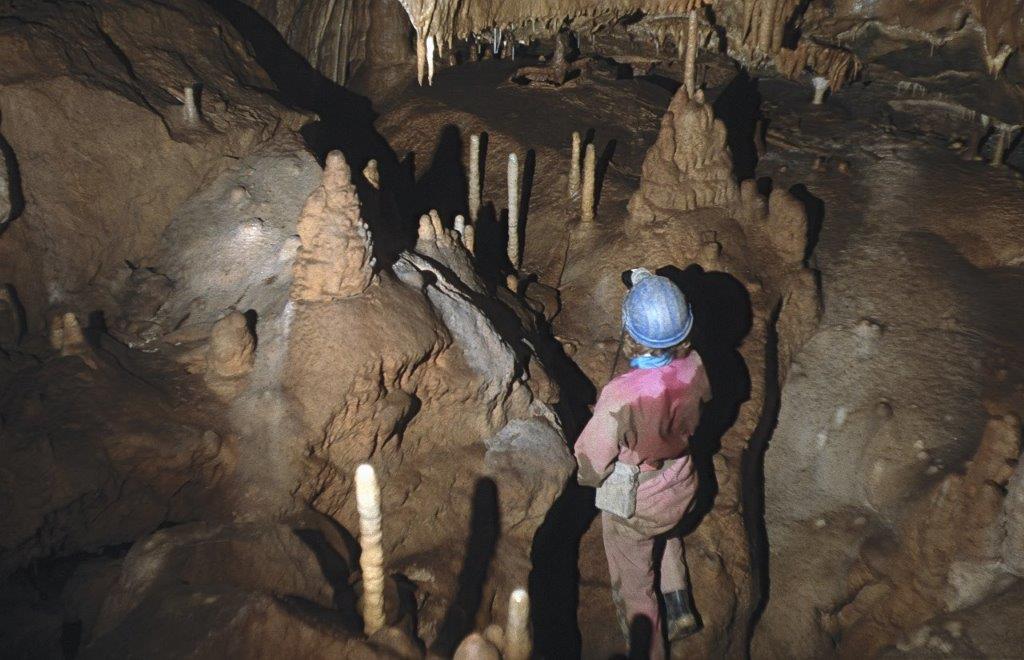

Sinterschmuck

Sehr geräumige Hallen oder mehrere Meter große Tropfsteine hat die Heinrichshöhle zwar nicht vorzuweisen, aber auch die vorhandenen Sintergebilde verdienen es, bestaunt zu werden. Besonders prächtig sind die vielen kleinen Kristallüberzüge auf manchen Tropfsteinen und in den wassererfüllten Sinterbecken, die das Licht in tausendfachem Glitzern reflektieren.

2 - Perick-Berg

2 - Perick-Berg

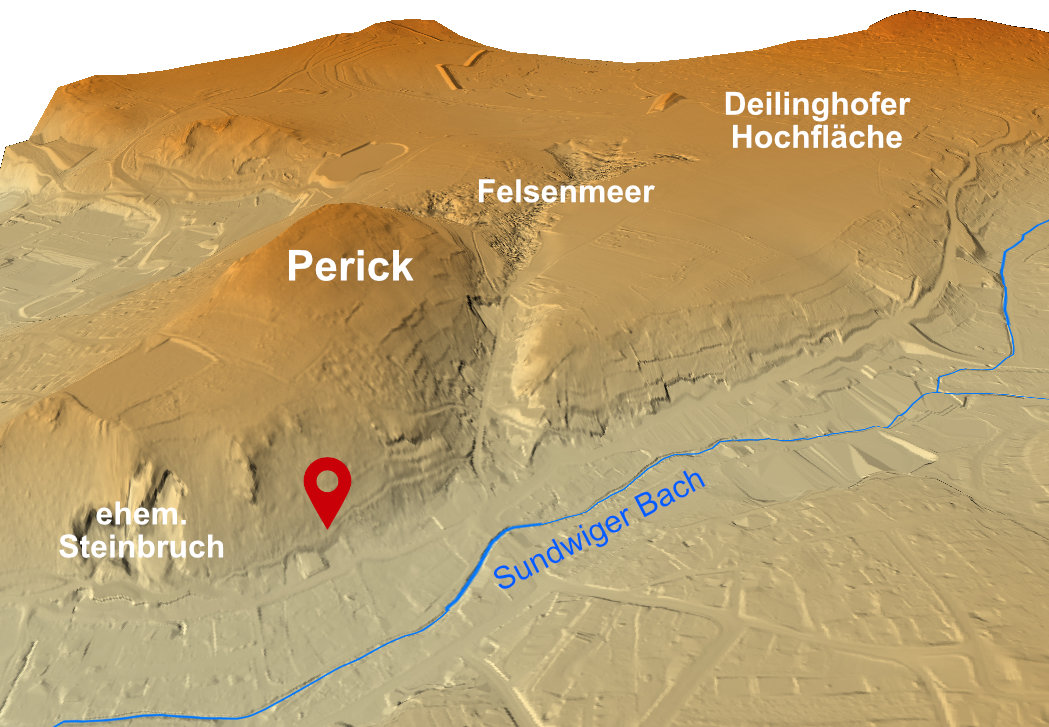

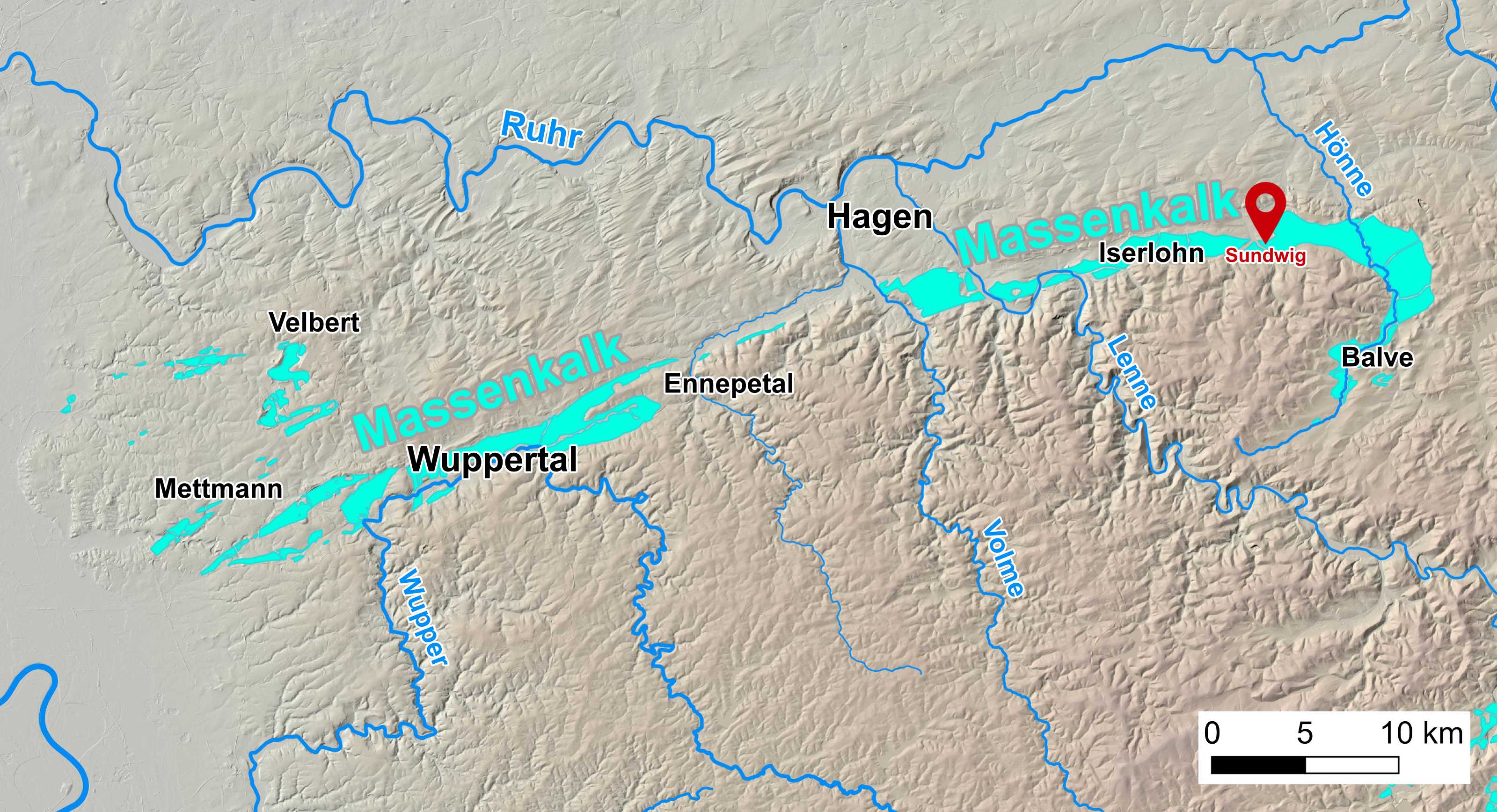

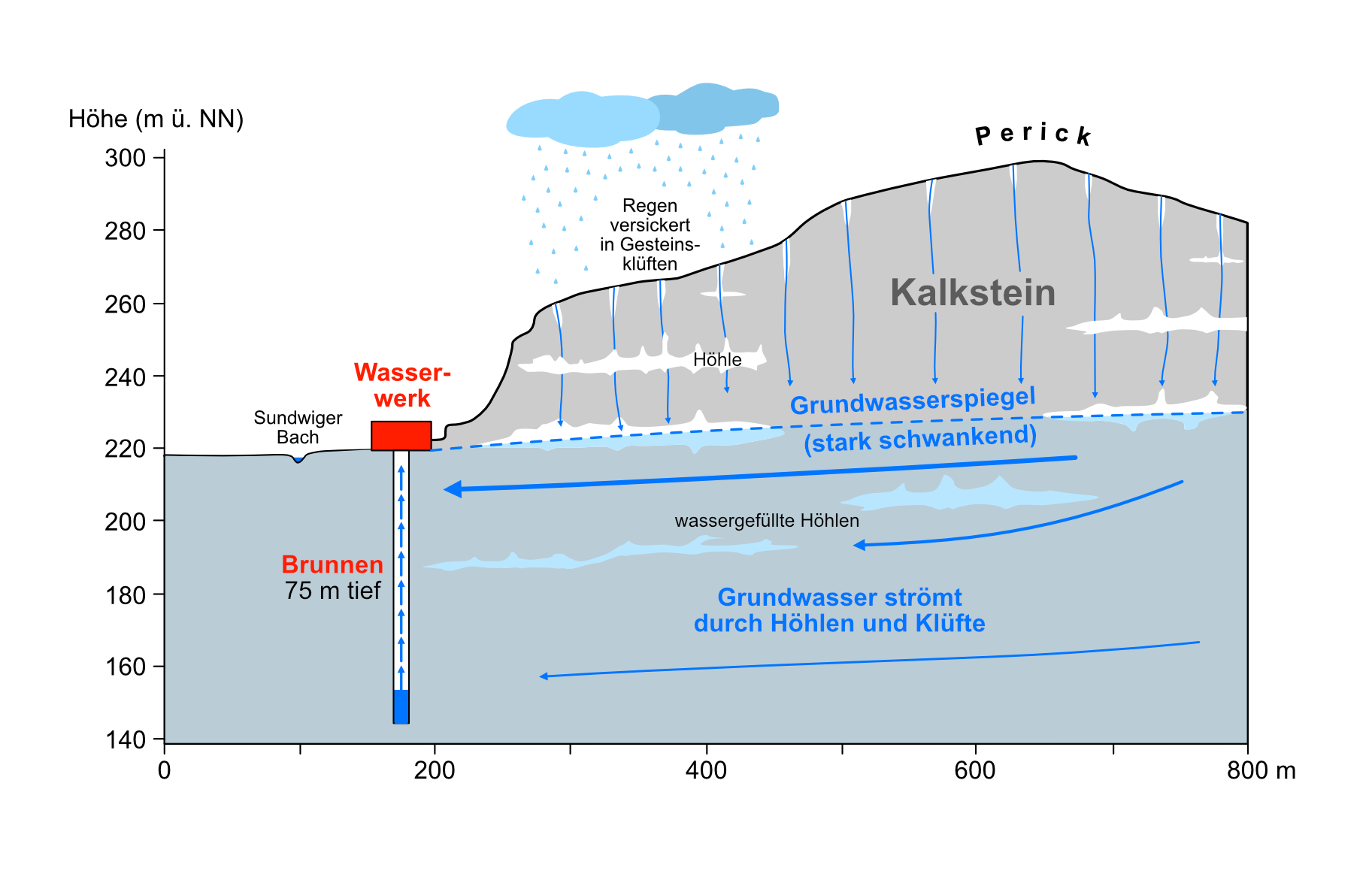

Folgt man dem Höhlenpfad weiter in Richtung Nordwesten, so liegt zur rechten Seite der ansteigende Hang des Pericks, aus dem einige Kalksteinklippen und -kuppen herausragen. Der Berg besteht komplett aus Massenkalk, der im Erdzeitalter Devon vor rund 380 Millionen Jahren entstand. Damals war diese Region ein flaches, tropisches Meer vor der Küste des nördlich gelegenen „Old Red Kontinent“. In dem warmen Wasser bildete sich ein riesiges Riff. Die wichtigsten kalkbildenden Bewohner waren Korallen und schwammartige Stromatoporen, deren Versteinerungen man an den Wänden der Heinrichshöhle in vielen Bereichen sehen kann. Der Meeresboden senkte sich langsam ab und die Riffe wuchsen dem Licht entgegen. So konnte der mehrere hundert Meter mächtige Massenkalk entstehen. Inzwischen ist der Perick-Berg komplett verkarstet, d.h. er weist keine oberirdischen Wasserläufe auf. Das Regenwasser versickert vollständig in Klüften und Schichtfugen und hat tief im Berginneren kilometerlange Höhlengänge gebildet.

Der höchste Punkt des Pericks liegt rund 75 m über dem unten im Tal fließenden Sundwiger Bach. Sein Hang ist mit einem alten Mischwald aus Buchen, Eichen und Eschen bewachsen. Der Wald wird seit langem nicht bewirtschaftet und konnte sich daher naturnah entwickeln, was sich auch in der Vielzahl der hier vorkommenden Tierarten widerspiegelt. Neben vielen heimischen Vogelarten seien beispielhaft Marder, Siebenschläfer und verschiedene Fledermausarten genannt. Auch Weinbergschnecken, Blindschleichen, Ringelnattern und Bergmolche können mit etwas Glück beobachtet werden. Der Perick steht also zu Recht unter Naturschutz und ist zugleich FFH (Fauna-Flora-Habitat) Schutzgebiet. Bleiben Sie unbedingt auf dem Weg und nutzen Sie auch nicht die illegalen Trampelpfade. Viele Bäume haben ihre Lebensdauer erreicht, so dass stets Gefahr durch große, abbrechende Äste besteht.

3 - Höhlensystem im Perick

3 - Höhlensystem im Perick

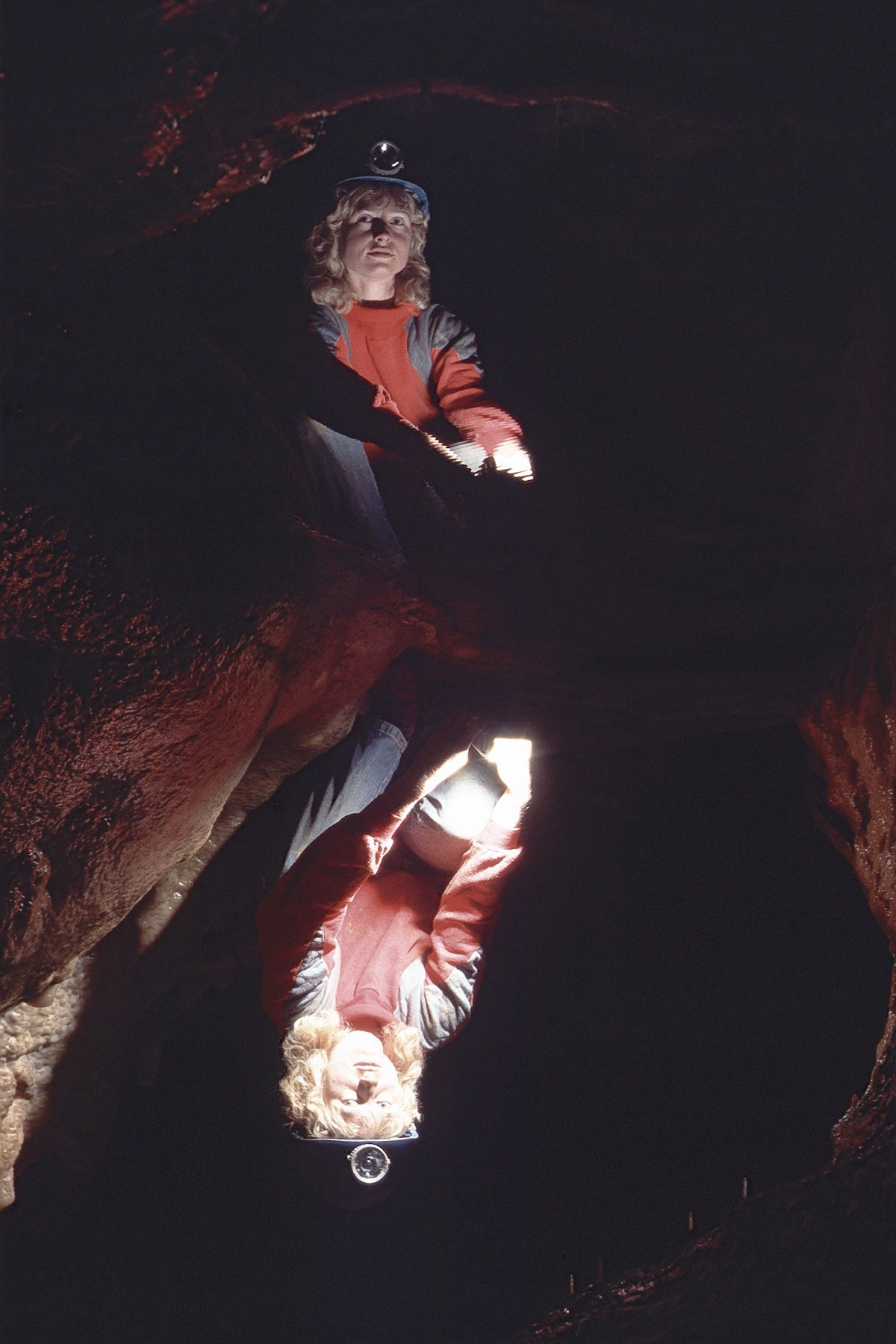

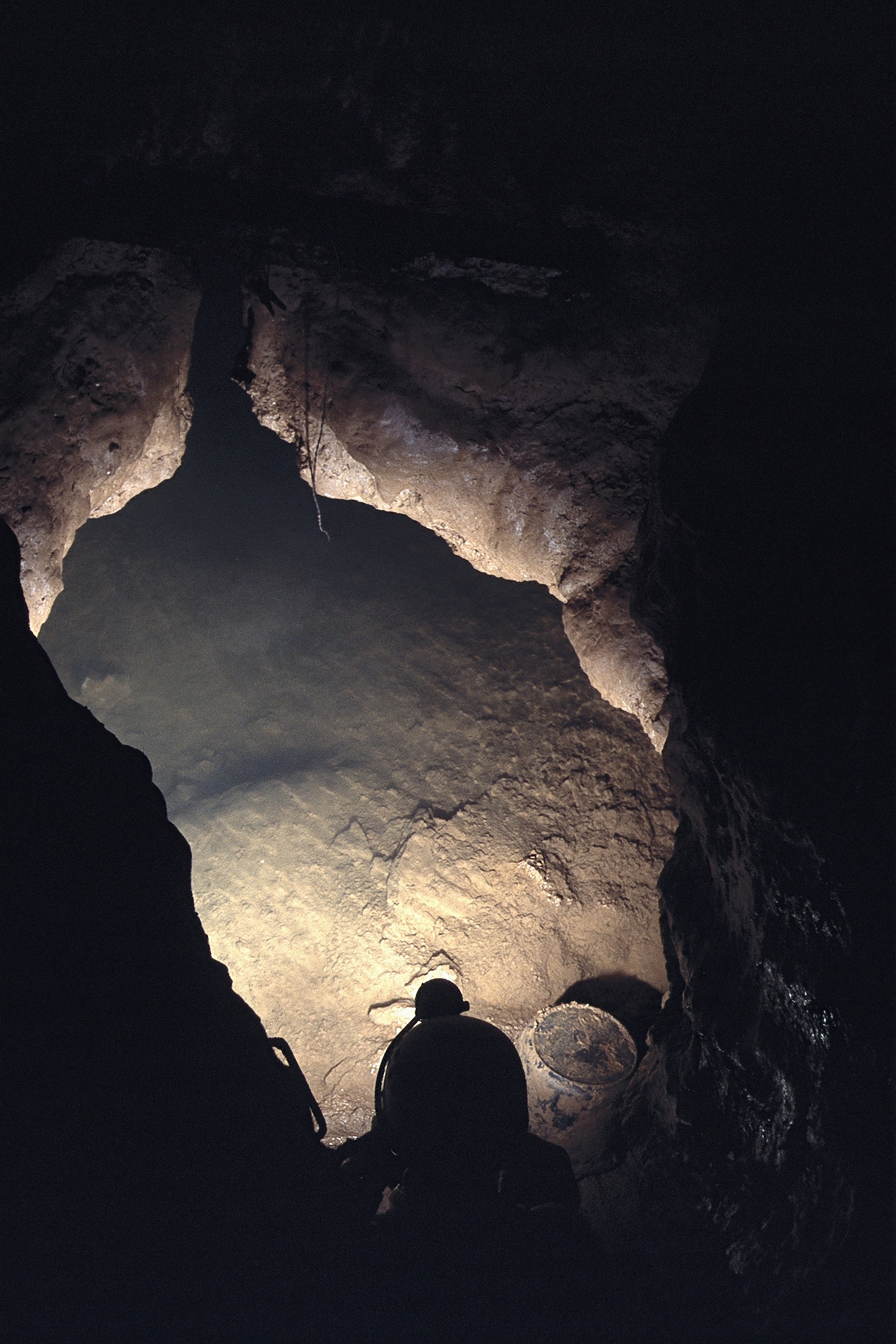

Ein weiterer Grund für die Schutzwürdigkeit des Perick-Berges sind seine herausragenden „inneren Werte“: ein Höhlensystem mit 3,5 Kilometern vermessener Gesamtganglänge. Die Höhlengänge verlaufen zum größten Teil hangparallel durch den gesamten Berg. Der Höhenunterschied vom tiefsten zum höchsten Punkt beträgt 52 m. Das Höhlensystem lässt sich in fünf Etagen unterteilen. Diese einzelnen Stockwerke weisen zueinander Höhenunterschiede von 6 bis 8 Metern auf. Sie zeigen die schrittweise Eintiefung des Tales und der daraufhin folgenden Tieferlegung der unterirdischen Entwässerungsbahnen im Inneren des Berges an. Die oberste Etage fiel zuerst trocken, die untersten werden heute noch durchflossen.

Ursprünglich kannte man im Perick-Berg nur vier separate Höhlen. Die Mitglieder der „Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland / Hemer e.V.“ betreuen und erforschen seit Jahrzehnten die dortigen Höhlen und entdeckten nach und nach extrem enge und schwierig zu bewältigende Verbindungen. So wurde aus den zuvor vier einzelnen Höhlen ein großes, zusammenhängendes System.

Tief im Perick-Berg gelang des Weiteren die Neuentdeckung zahlreicher Fortsetzungen. Sie sind nur für gut ausgerüstete Höhlenforscher nach Bewältigung zahlreicher Engstellen und in mühsamer, oft nicht ungefährlicher Kletterei zu erreichen. Schon 1954 suchten abenteuerlustige Jugendliche aus Hemer nach einer Fortsetzung in der Höhle. Hierbei kam es zu einem tragischen tödlichen Unfall.

Näheres zur Prinzenhöhle erfahren Sie wenige Meter weiter im alten Steinbruch.

4 - Reste eines historischen Kalkofens

4 - Reste eines historischen Kalkofens

Direkt vor dem alten Perick-Steinbruch stand früher ein Kalkofen. Mitte der Sechzigerjahre wurde er abgebrochen, sodass heute nur noch seine von der Vegetation überwucherten Fundamentreste rechts und links und ein Teil der Rückwand zu erkennen sind. Heutzutage würde man ihn unter Denkmalschutz stellen.

Kalkstein besteht aus Calciumkarbonat. Bei hohen Temperaturen entweicht Kohlendioxid und es entsteht Branntkalk. Gibt man nun Wasser hinzu, erwärmt sich das Gemisch und das Wasser verdunstet wieder. Zugleich wird Kohlendioxid aus der Luft aufgenommen. So schließt sich der Kreislauf und es entsteht wieder hartes Calciumkarbonat.

Gebrannter Kalk wird in der Bauindustrie als Beimischung zu Mörtel, Putz oder Kalkfarbe verwendet sowie zur industriellen Fertigung von Kalksandsteinen. Weitere Einsatzbereiche sind z.B. Düngekalk und die Entschwefelung von Roheisen bei der Stahlerzeugung. Der gelöschte Kalk verbindet sich im Hochofen mit Schwefel zu Calciumsulfid, steigt zur Oberfläche auf und kann als Schlacke entfernt werden.

5 - Ehemaliger Steinbruch

5 - Ehemaliger Steinbruch

Bitte respektieren Sie den hölzernen Handlauf und betreten das dahinterliegende Gelände des Naturschutzgebietes nicht. Die Steinbruchwand ist durch die damaligen Sprengungen brüchig und es besteht akute Steinschlaggefahr.

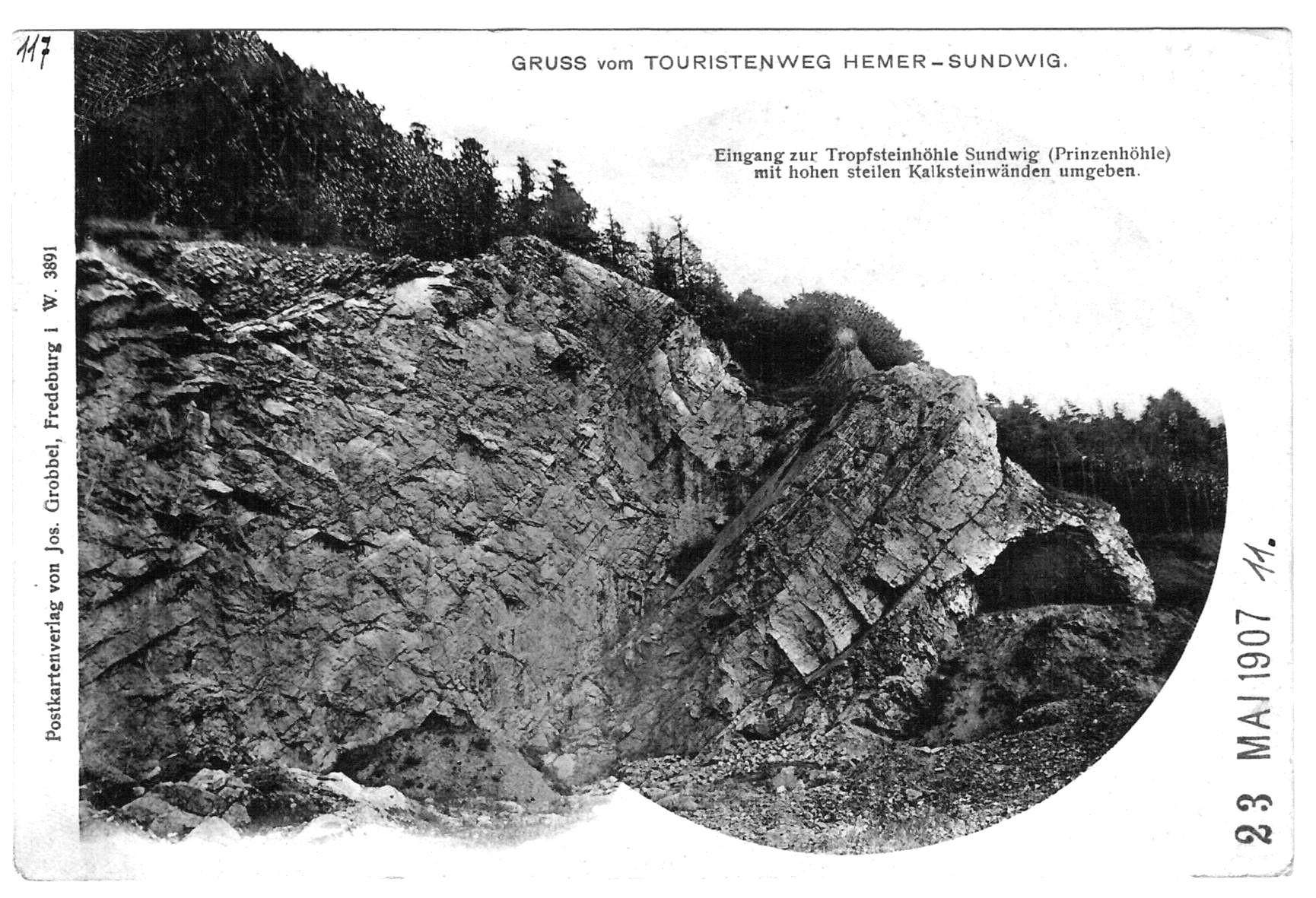

In diesem ehemaligen Steinbruch wurde ab ca. 1800 für die Dauer von rund 100 Jahren Kalkstein abgebaut. Hierbei entdeckte man 1817 die Prinzenhöhle (Station 6). Ihr Eingang war zuvor vollständig unter Hangschutt begraben. Allerdings zerstörte die spätere Erweiterung des Steinbruches auch einen Teil des Perick-Höhlensystems.

Genauere Details zum Betrieb des Perick-Steinbruchs sind nicht bekannt. Spuren vor Ort lassen darauf schließen, dass man das Material an Ort und Stelle in einem Kalkofen am Steinbruch-Zugang gebrannt hat (Station 4). Etwa ab 1895, nach Fertigstellung der Eisenbahnstrecke von Hemer nach Sundwig, wird es dann von einer Rampe herab in offene Eisenbahnloren gekippt worden sein, die auf einem Nebengleis unterhalb dieser Verladerampe standen. Ziel der Güterzüge waren vermutlich die Stahlwerke im Ruhrgebiet.

Der hier gewonnene Massenkalk ist aufgrund seiner Reinheit ein begehrter Rohstoff. Zwei Kilometer nordöstlich von hier wird er bis heute in einem großen Steinbruch abgebaut. Weitere aktive Kalksteinwerke finden sich im Bereich des Massenkalkzuges bei Wülfrath, Wuppertal, Hagen und im Hönnetal.

6 - Prinzenhöhle

6 - Prinzenhöhle

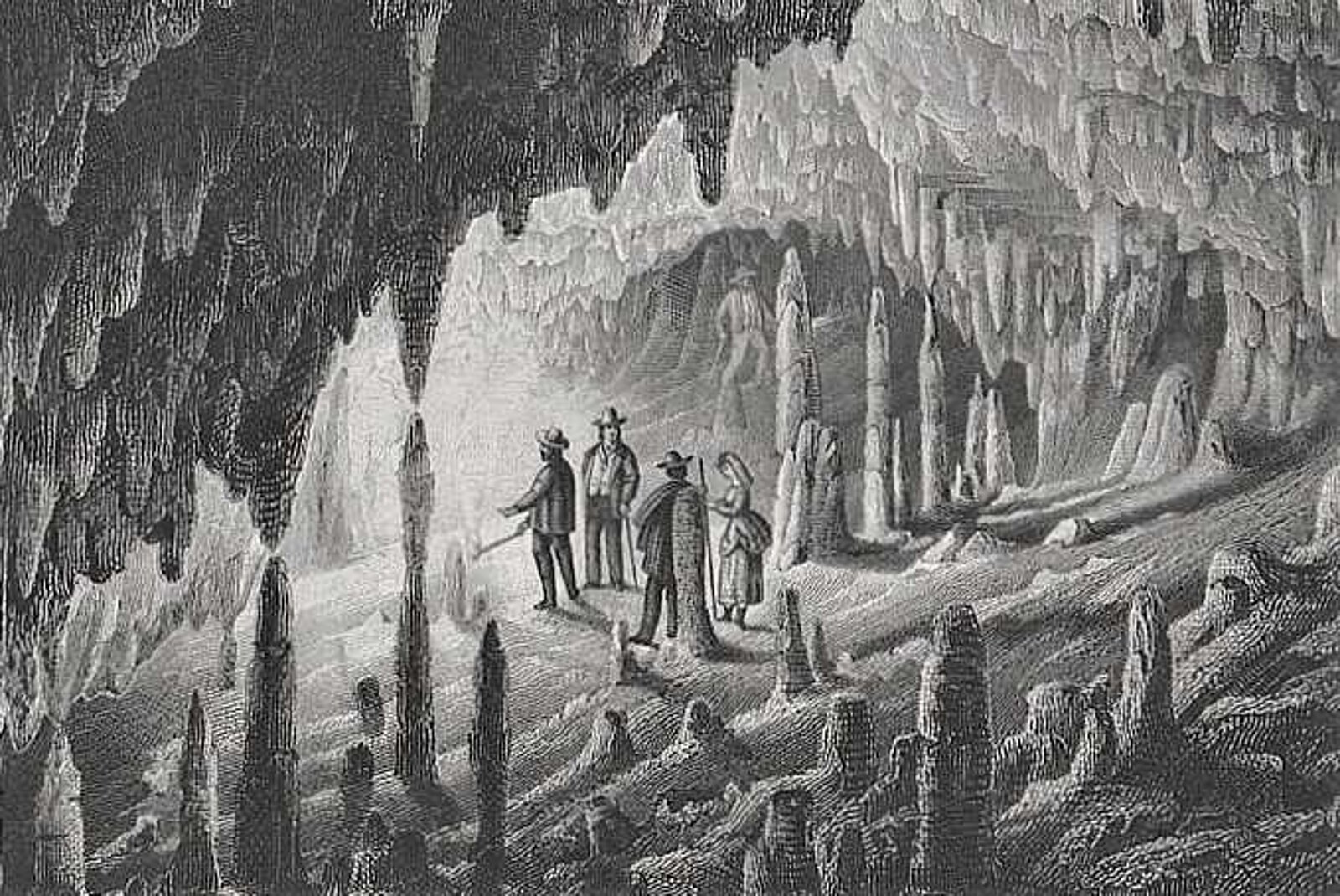

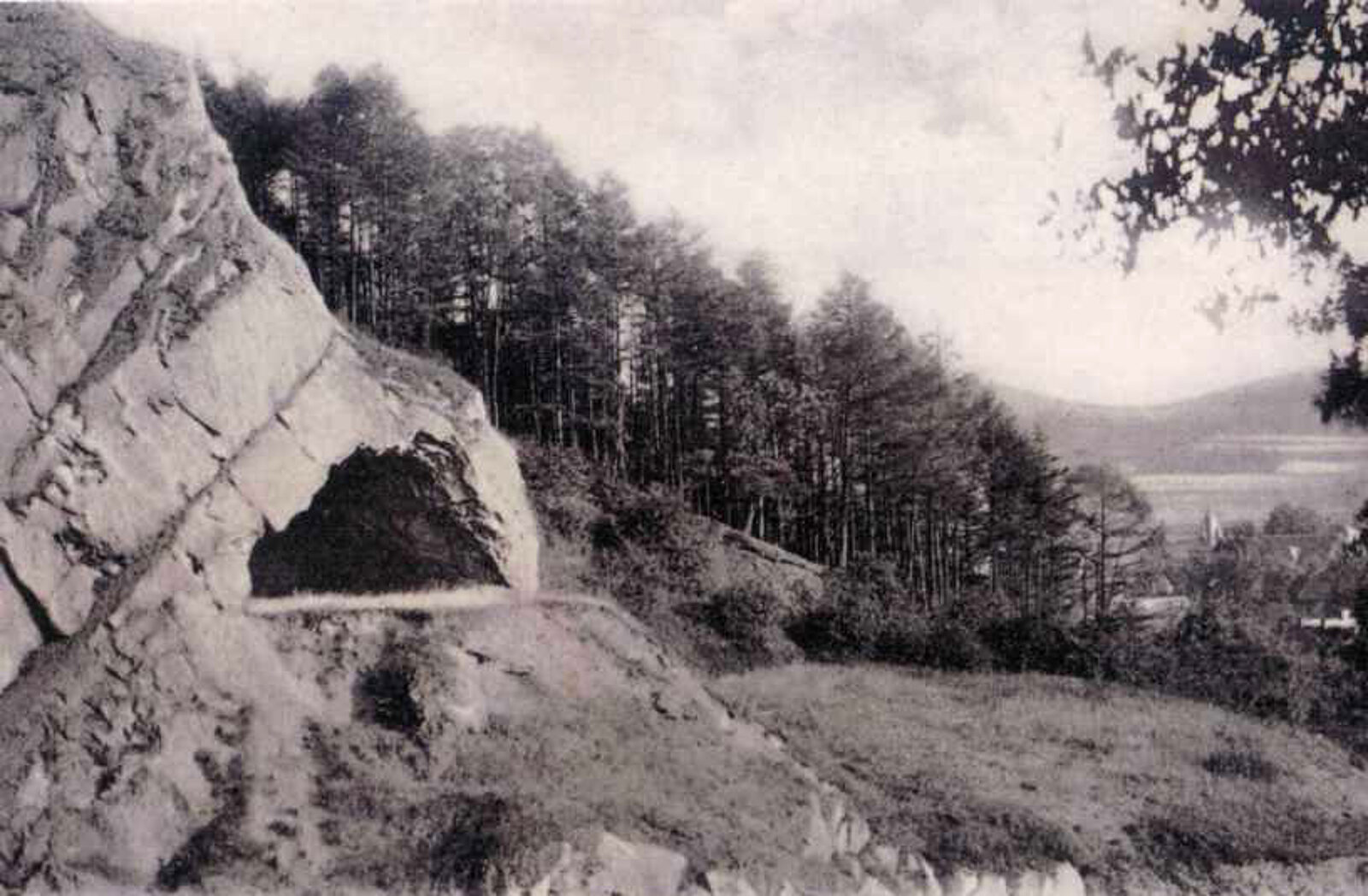

Die Prinzenhöhle ist ein Teilbereich des Perick-Höhlensystems mit einer Gesamtganglänge von 73 m. Sie wurde 1817 bei Steinbrucharbeiten entdeckt. Für ihre einstmalige Schönheit und Bedeutung spricht, dass sie noch im selben Jahr ihren Namen nach zwei prominenten Besuchern erhielt: Prinz Friedrich Wilhelm und Prinz Wilhelm von Preußen. Jahrzehntelang fanden danach in der mit einem Tor verschlossenen Höhle Gästeführungen statt.

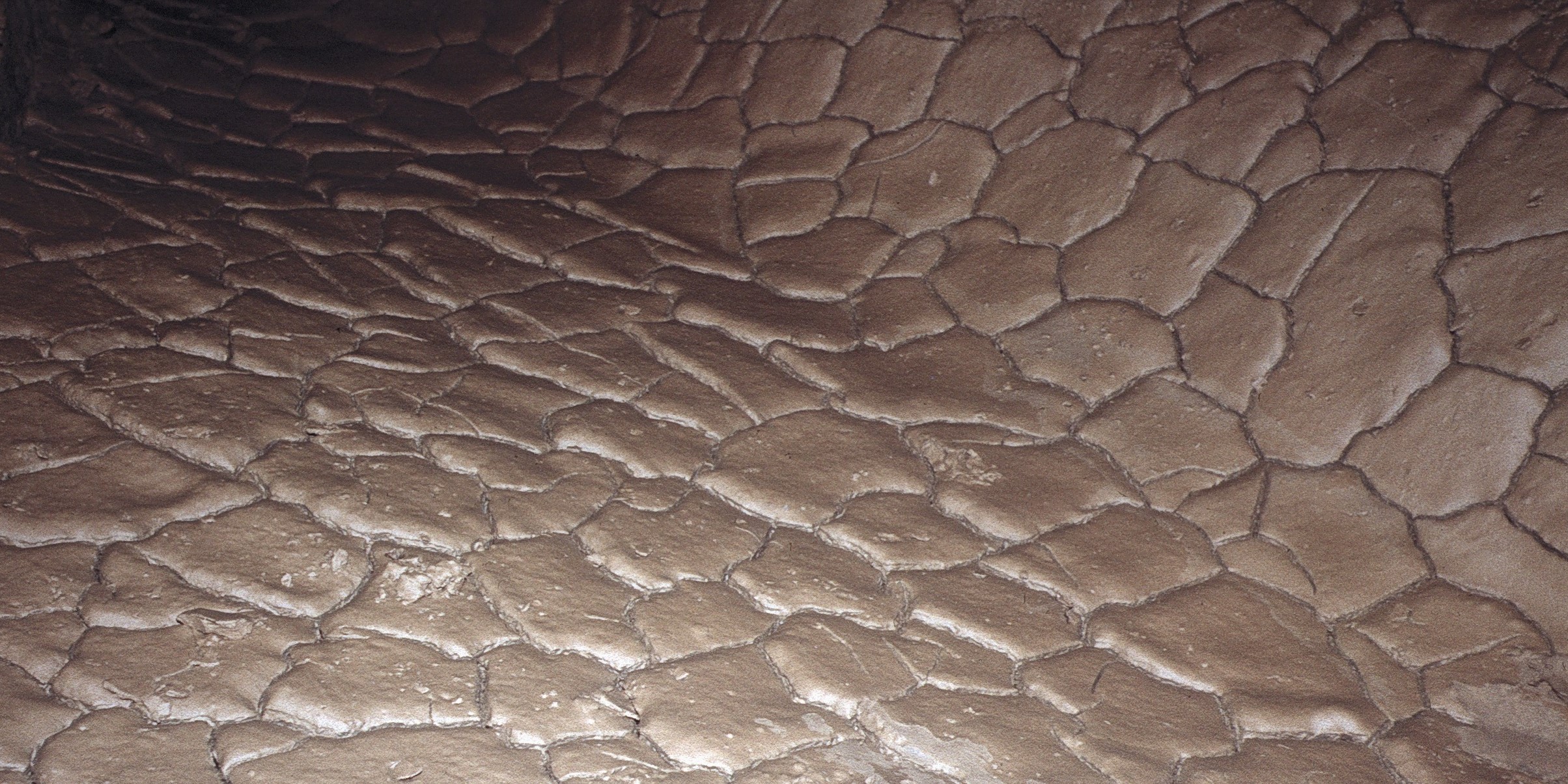

Die Haupthalle besaß ursprünglich reichhaltigen Tropfsteinschmuck von beachtlicher Größe. Mitte des 19. Jahrhunderts versiegte jedoch der Besucherstrom. In Ermangelung einer dauerhaften, stabilen Sicherung des Einganges kam es zu zahlreichen Einbrüchen und massiven Vandalismusschäden. Die Höhle blieb über 100 Jahre lang frei zugänglich und unbeaufsichtigt. Dies führte zur kompletten Verwüstung und restlosen Zerstörung auch der großen Stalagmiten.

Bis zum Jahre 1992 diente die Höhle mit ihrem geräumigen Eingangsportal als stadtbekannter Treffpunkt für wilde Feiern mit entsprechenden Folgen. Da dieser Zustand nicht mehr hinnehmbar war, musste der Zugang etwa 5 m hinter der Trauflinie mit einer Mauer verschlossen werden. Diese Maßnahme zeigte Wirkung. Nach mühsamer Beseitigung des gesamten Kleinmülls erfolgte eine tagelange, gründliche Säuberung der verrußten Wände und der Decke durch die Mitglieder der AHKS.

Inzwischen, über 30 Jahre später, ist erfreulicherweise zumindest eine „farbliche“ Regeneration der Versinterungen zu beobachten. Die einst meterhohen und hunderttausende Jahre alten Stalagmiten bleiben jedoch unwiederbringlich vernichtet.

7 - Felsenmeer-Museum

7 - Felsenmeer-Museum

Das Felsenmeer-Museum präsentiert mit zahlreichen Exponaten auf drei Etagen die Erd- und Ortsgeschichte von Hemer. Damit ist ein Museumsbesuch die perfekte Ergänzung zu den Sundwiger Schätzen.

Bitte die Öffnungszeiten des Museums beachten!

8 - Karstquelle

8 - Karstquelle

Gegenüber dem Zugang zum alten Steinbruch tritt Wasser in einer Karstquelle zutage. Blicken wir von der Straße aus über die Mauer, sehen wir unten den in eine Betonrinne eingefassten Bach, der hier aus dem Berg entspringt und nach 120 m in den Sundwiger Bach mündet.

Ein charakteristisches Merkmal von Karstlandschaften ist die unterirdische Entwässerung. Ein Großteil des Niederschlags versickert in den Gesteinsklüften und fließt unterirdisch in Höhlen ab. Häufig verschwinden auch oberirdische Bäche in Schlucklöchern. Ein Beispiel hierfür ist der nahegelegene Sundwiger Bach. In Zeiten mit wenig Niederschlag versickert sein Wasser bereits auf Höhe des Sundwiger Messingwerks nach und nach komplett im Untergrund, sobald er den zerklüfteten Kalkstein erreicht. Auch die Karstquelle hier am Perick fällt dann trocken.

In niederschlagsreichen Zeiten schüttet die Quelle hingegen viel Wasser und im Inneren des Berges steht die unterste der fünf Etagen im Perick-Höhlensystem auf ihrer gesamten Länge von rund 570 m bis zur Decke unter Wasser. Der Grundwasserspiegel liegt dann in der darüberliegenden Höhlenetage, wo sich kleine Seen und Schlammtümpel bilden. Nach längerer Trockenheit fällt hingegen auch die unterste Etage trocken und kann von Höhlenforschern erkundet werden.

Durch die Anlage des Kalksteinbruches und den Bau der Perickstraße, auf der wir stehen, wurde die Landschaft hier komplett umgestaltet. Die vorherige Ursprünglichkeit beschreibt Klara Reschke in ihren Kindheitserinnerungen: „Aus der Höhle kam am Fuße eines steilen Hanges der klare Höhborn in ein sandiges Becken gequollen, in dem ich beim Spielen mit Hermann Grah plantschte oder die bunten Steinchen sammelte. Das Bächlein floss von hier aus durch Grahs Wiese in den „Deselbach“ (Idisenbach), der nun poesie- und beziehungslos „Sundwiger Bach“ heißt, und gab dem nahen Hofe „Auf dem Höhborn“ seinen Namen. Dieser winzige Quellteich mit steiler Felswand dahinter und der Blumenwiese rundum ist mir das Urbild der Landschaft geworden…“ (veröffentlicht 1992 in: Der Schlüssel, Heft 3, herausgegeben vom Bürger- und Heimatverein Hemer).

9 - Wasserwerk

9 - Wasserwerk

Die Stadtwerke Hemer fördern im Wasserwerk Perick Trinkwasser aus einem 75 m tiefen Brunnen. Der Brunnen befindet sich in dem kleinen Gebäudeanbau. Aufgrund der geringen Filterwirkung des von Klüften und Höhlen durchzogenen Kalkgesteins ist Karstwasser sehr anfällig für Verunreinigungen. Die Wasserqualität wird darum ständig überprüft.

Rund 70 m bevor man das Pumpenhäuschen erreicht, hat man gegenüber der Steinbrucheinfahrt eine größere Villa passiert. Sie diente einst dem Direktor des Wasserwerkes als Wohnsitz. Das Gebäude trägt den Spitznamen „Kakaoschloss“, denn als die Brunnenbohrung erstmals auf Wasser stieß, wurde tagelang nur eine braune Brühe gefördert. Offensichtlich wurde eine stark verlehmte Höhle angebohrt.

10 - Sundwiger Mühle

10 - Sundwiger Mühle

Seit 1726 ist das Anwesen in Hemer-Sundwig in siebter Generation im Besitz der Familie Alberts. Zuerst als Bauernhof, Nagelschmiede und Bäckerei geführt, kam 1816 die Getreidemüllerei hinzu. Bis 1956 lief die Mühle mit einem großen, oberschlächtigen Wasserrad. Heute treibt der Sundwiger Bach eine Wasserturbine im Mühlenkeller an. Mit maximal 350 Litern pro Sekunde leistet die Wasserkraft 16 PS. Erschwerend für diesen umweltfreundlichen Betrieb ist die Tatsache, dass der Sundwiger Bach in Zeiten mit wenig Niederschlag bereits vor Erreichen der Mühle vollständig im verkarsteten Kalkstein versickert. Dann hilft zusätzlich ein Elektromotor.

Ein echtes Unikat im Inneren der Mühle ist der Mühlenbremsfahrstuhl. Seit seinem Einbau im Jahre 1865 funktioniert er zuverlässig und unfallfrei. Sein Antrieb ist ebenso einfach wie genial: Ein leichter Zug am Steuerseil hebt die Antriebsriemenscheibe aus der Bremse und die Schwerkraft bewegt den Förderkorb nach unten. Zieht man kräftig am Seil, wird der Antriebsriemen gespannt, die Kette wird aufgewickelt und es geht – mit Wasserkraft – aufwärts.

Im Mühlenladen ist eine umfangreiche Auswahl an Mehl, Kartoffeln, Müsli, Honig und vielen anderen Dingen für Küche und Bäckerei erhältlich. Hinzu kommen ein breites Sortiment an Futtermitteln und Einstreu für alle möglichen Haus- und Wildtiere sowie Artikel für Haus, Hof und Garten.

11 - Denkmalgeschütze Fachwerkhäuser

11 - Denkmalgeschütze Fachwerkhäuser

An der schmalen Dorfstraße, die entlang des Sundwiger Baches verläuft, sind zahlreiche Alt-Sundwiger Bauern- und Bürgerhäuser erhalten geblieben. Viele von ihnen stehen unter Denkmalschutz.

Das zweigeschossige Bürgerhaus In den Weiden 1 wurde aus karbonzeitlichem Sandstein errichtet. Gegenüber bilden drei Fachwerk-Kleinhäuser eine nahezu geschlossene Reihe am Sundwiger Bach. Das erste Gebäude an der Brücke zur Sundwiger Mühle ist ist das kleinste Haus in ganz Hemer und besteht nur aus zwei übereinanderliegenden Zimmern mit zusammen ca. 20 m² Wohnfläche. Möglicherweise diente es einst als Wegewärterhaus. Im Volksmund wird es "Latüchte" genannt, wegen seiner an eine Laterne erinnernden Bauform.

Bei dem Satteldachgiebelhaus In den Weiden 3 ist auf dem Schwellbalken der Spruch eingekerbt: "Jeder baut nach seinem Sinn, keiner kommt und zahlt für ihn, erbaut von A.v.d. Becke 1928".

Ein weiteres schönes Ensemble bilden die Fachwerkhäuser wenige Meter weiter rechts auf der gegenüberliegenden Bachseite.

Das Gebäude In den Weiden 24 diente Anfang des 19. Jahrhunderts als Dorfschule und lässt noch den ehemaligen Klassenraum sowie die (vermutliche) Lehrerwohnung erkennen. Drehen wir uns um, haben wir einen schönen Blick auf den Perick.

12 - Blick auf St. Bonifatius

12 - Blick auf St. Bonifatius

Die im Zentrum von Sundwig gelegene katholische Pfarrkirche St. Bonifatius wurde 1903/04 neugotisch auf kreuzförmigem Grundriss und mit weit sichtbarem Turmhelm errichtet. Geweiht wurde sie 1905 von dem in Hemer gebürtigen Bischof von Metz Willibrord Benzler. Sehenswert im Innern sind ein erhaltenes Fensterbild, ein Vesperbild sowie Holzskulpturen des Hl. Kaisers Heinrich II. und des St. Bonifatius. Mit 70 m Höhe ist die Kirche das höchste Gebäude in Hemer und steht seit 2001 unter Denkmalschutz.

13 - In den Weiden

13 - In den Weiden

Vom Parkplatz aus folgen wir der schmalen Anliegerstraße, die direkt am Sundwiger Bach entlangführt. Hier passiert man zunächst einige kleinere Fachwerkhäuser und hat einen schönen Blick auf die am gegenüberliegenden Berghang thronende Hallbergvilla – "Villa Luft" genannt.

Nach einer Wegstrecke von ca. 200 m ist das Sundwiger Messingwerk erreicht. Hier muss die manchmal stark befahrene Landstraße vorsichtig überquert werden, um den breiten Bürgersteig auf der gegenüberliegenden Seite zu erreichen.

14 - Drei Höhlen im Hallberg

14 - Drei Höhlen im Hallberg

Durch das Tal der Felsenmeerstraße vom Perick getrennt, erstreckt sich entlang der Hönnetalstraße der Südhang des Hallberges. Hier konnten die Forscher der AHKS zahlreiche Höhlen entdecken und dokumentieren. Drei davon werden hier beispielhaft vorgestellt. Sie liegen alle verschlossen auf Privatgrund.

Die Böhmershöhle liegt im Inneren der Werkstatträume des dortigen Fachbetriebes für Gartengeräte. Ursprünglich führte hier nur eine 20 cm breite, mit Gestein verfüllte Spalte senkrecht nach unten in den Berg hinein. Nach der Ausräumung des Abraummaterials konnte die aus mehreren engen Klüften bestehende Höhle erforscht werden. Sie weist eine Gesamtganglänge von 80 m auf und führt bis in 7 m Tiefe auf das Niveau des Sundwiger Baches hinunter, der bei Hochwasser die unteren Höhlenteile flutet.

Das Eckenloch wurde bei Sanierungsarbeiten am dortigen Bürgersteig geöffnet. Es verursachte im ersten Moment große Aufregung und Sorge. Die sofort durchgeführte Erkundung und Vermessung der Höhle ergab das beruhigende Ergebnis, dass die Höhle mit 11 m Länge und 5 m Höhendifferenz keine Gefahr für das über ihr stehende Gebäude darstellt. Sie ist komplett im kompakten Kalkfelsen angelegt und absolut tragsicher. Die Höhle ist nicht mehr zugänglich, da sie direkt hinter der anschließend errichteten hohen Stützmauer liegt.

Das Labyrinth trägt seinen Namen zu Recht: Auf einer Grundfläche von lediglich 30 x 35 m erreicht es in 5 übereinander liegenden Etagen die erstaunliche Gesamtlänge von knapp 350 m. Zahlreiche verwinkelte Engstellen und extrem schmale Spalten erschwerten die Untersuchung und Vermessung dieses Irrgartens auch für sehr schlanke Forscher enorm. Man konnte sich durchweg nur auf dem Bauch oder bestenfalls auf allen Vieren fortbewegen.

15 - Sundwiger Messingwerk

15 - Sundwiger Messingwerk

Unübersehbar liegt an der Hönnetalstraße das Sundwiger Messingwerk. Ende des 17. Jahrunderts errichtete die Fabrikantenfamilie von der Becke hier ein Hammerwerk am Sundwiger Bach. Über dem schmiedeeisernen Tor prangt eine Tafel mit den Ziffern des Gründungsjahres. 1712 entstand hier die erste westfälische Fingerhutmühle. 1719 folgte die erste Messingschmelze Westfalens. Hier wurde das heimische Galmei (Zinkerz) verhüttet und mit Kupfer zu Messing verschmolzen. Mit wassergetriebenen Hämmern wurde das Messing zu Blechen ausgeschmiedet, aus denen u.a. die einst weltweit berühmten, fein ziselierten Tabakdosen hergestellt wurden.

1823 wurde ein mit Holzkohle befeuerter Hochofen in Betrieb genommen, in dem Eisenerz aus dem Felsenmeer verhüttet wurde. Das Eisen wurde in Hammerwerken zu begehrtem Stabeisen ausgeschmiedet. In der werkseigenen Gießerei wurden Kochtöpfe und andere Gusserzeugnisse hergestellt. 1864 wurden die Eisenhütte und das Messingwerk voneinander getrennt. Das Messingwerk ist bis heute einer der führenden deutschen Hersteller von hochwertigen Halbzeugen (Vormaterial wie Bänder, Drähte, Bleche), die in der Automobilindustrie, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik Verwendung finden.

16 - Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

16 - Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

Das historische Feuerwehrgerätehaus wurde 1911 von der damals noch selbstständigen Gemeinde Sundwig errichtet. Der Bau besteht aus Fahrzeughalle, Steigerturm und einer Dienstwohnung. 1920 wurde das Krüppelwalmdach aufgesetzt und die Dienstwohnung erweitert. Stilistisch hebt sich das repräsentative neugotische Gebäude von allen anderen im Amt Hemer ab. Bis 1984 wurde es von der Löschgruppe Sundwig der freiwilligen Feuerwehr genutzt. Danach beherbergte es eine Autowerkstatt. Inzwischen steht es als technisches Baudenkmal unter Schutz und ist in Privateigentum übergegangen.

17 - Ehemaliger Güterbahnhof

17 - Ehemaliger Güterbahnhof

Abzweigend von der damaligen Bahnstrecke Letmathe - Iserlohn - Hemer - Menden wurde 1891 die nur 2 Kilometer lange Stichstrecke von Hemer nach Sundwig eröffnet. Hierdurch erhielten das Messingwerk und die benachbarte Eisenhütte einen Bahnanschluss, der ausschließlich dem Güterverkehr diente. Um den Güterbahnhof zu erreichen, mussten die Züge im Ortskern von Sundwig die nach Deilinghofen führende Landstraße im Schritttempo mit Hilfe eines Sicherungspostens überqueren. Anschließend ging es mitten durch das Werksareal des Messingwerkes. Die innerhalb des Werkes gelegene Strecke war auf beiden Seiten mit Toren versperrt, die vom Pförtner bei Bedarf geöffnet wurden.

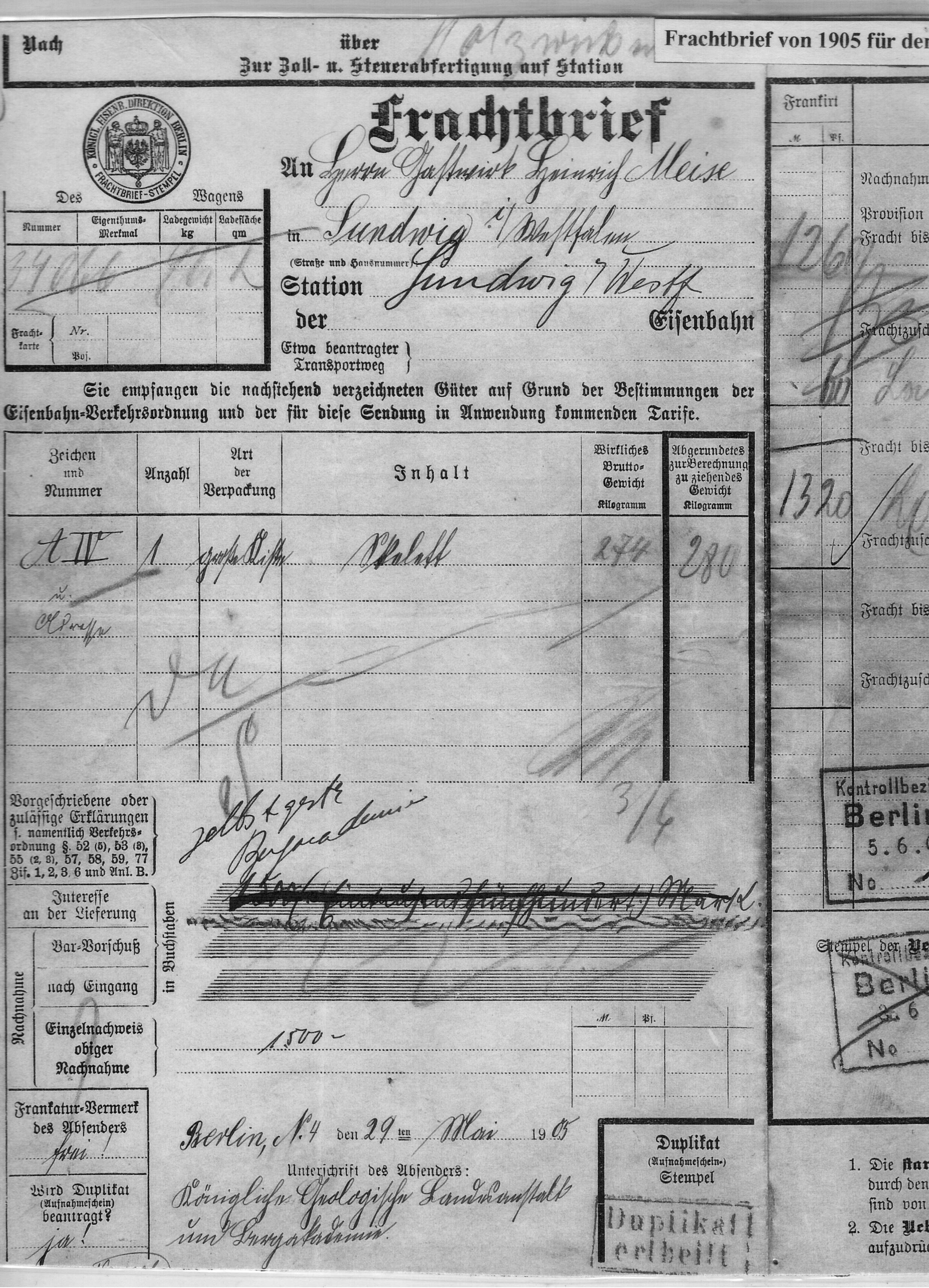

Das ungewöhnlichste Frachtgut, das diesen umständlichen Anlieferungsweg nahm, war im Jahre 1905 eine große, 274 kg schwere Holzkiste für den Sundwiger Gastwirt Heinrich Meise. Ihr Inhalt: ein in der Königlich-Geologischen-Landesanstalt Berlin montiertes Höhlenbärenskelett. Es wurde mit Knochen aus der benachbarten Heinrichshöhle zusammengesetzt und ist auch heute noch in der Höhle zu bestaunen.

Vom Bahnhof aus führte ein Gleis noch 200 Meter weiter bis zur Eisenhütte, wo es endete. Um 1990 wurde die Stichstrecke nach Sundwig aufgrund immer geringer werdenden Frachtaufkommens stillgelegt. Zuletzt lieferten nur noch Kesselwagen Treibstoff für die Panzerbataillone der Hemeraner Blücherkaserne.

18 - Silbersandhöhle und Verlorener Gang

18 - Silbersandhöhle und Verlorener Gang

Viele Höhlen wurden erst bei Bauarbeiten entdeckt. Die beiden hier vorgestellten Höhlen sorgten im Jahre 1994 durch den Ausbau der Straße zwischen Sundwig und Deilinghofen für Aufsehen.

Zuerst führte die Silbersandhöhle zu einem vorübergehenden Baustopp. Nach der Erkundung der sich in 6 m Tiefe unter der Fahrbahn erstreckenden Gänge durch Mitglieder der ArGe Höhle und Karst Sauerland e.V. (AHKS) und anschließender Begutachtung durch den Geologischen Dienst NRW konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Das Höhlengewölbe ist stabil und stellt keine Gefahr für die Straße dar. Zu routinemäßigen Kontrollen und für Forschungszwecke darf der im Fahrbahnbereich liegende, doppelt gesicherte Zugang nach Absprache mit dem Straßenbauamt von der AHKS geöffnet werden.

Beim Verlorenen Gang dagegen war es bautechnisch nicht möglich, einen dauerhaften Zugang zu erhalten – daher auch der Name. Die ersten fünf Meter der Höhle lagen mitten unter der Fahrbahn und wiesen nur eine 30 cm mächtige, durch die Bauarbeiten stark zerrüttete und brüchige Felsüberdeckung auf. Dieser Höhlenteil wurde mit Flüssigbeton verfüllt. Die an den Eingangsraum anschließende Fortsetzung der Höhle liegt bereits außerhalb des Straßenbereichs und war nur nach einer extremen Engstelle erreichbar. Hier wurde eine massive Absperrung aus Gestein errichtet. Der Beton konnte so nicht weiter in den Berg eindringen und die 22 m lange Fortsetzung des Höhlenganges mit zahlreichen schönen Sinterbildungen ist zwar dauerhaft unzugänglich, aber nicht zerstört.