Nationales Geotop Felsenmeer und Heinrichshöhle in Hemer

Bizarre Felsen und faszinierende Unterwelten

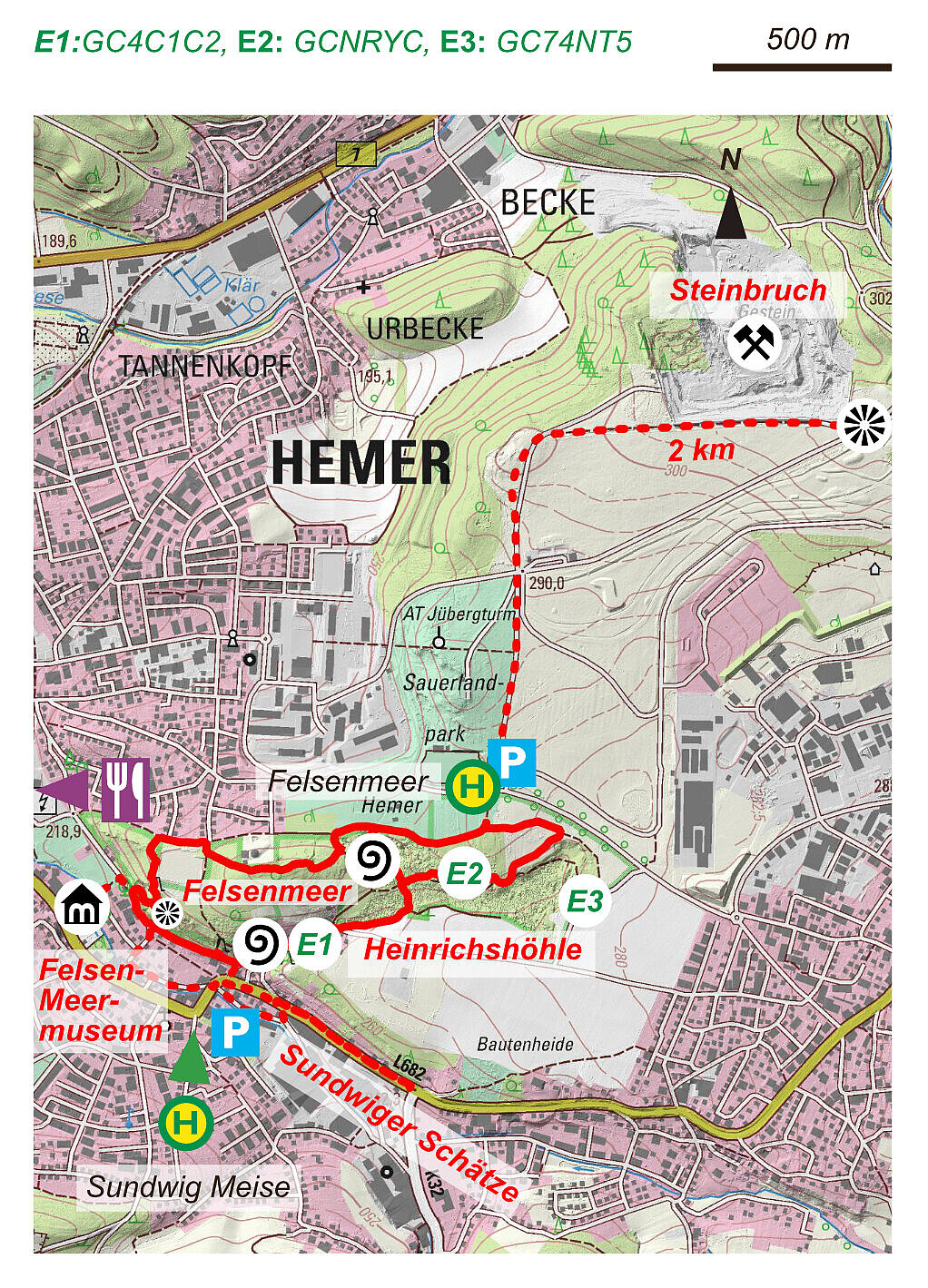

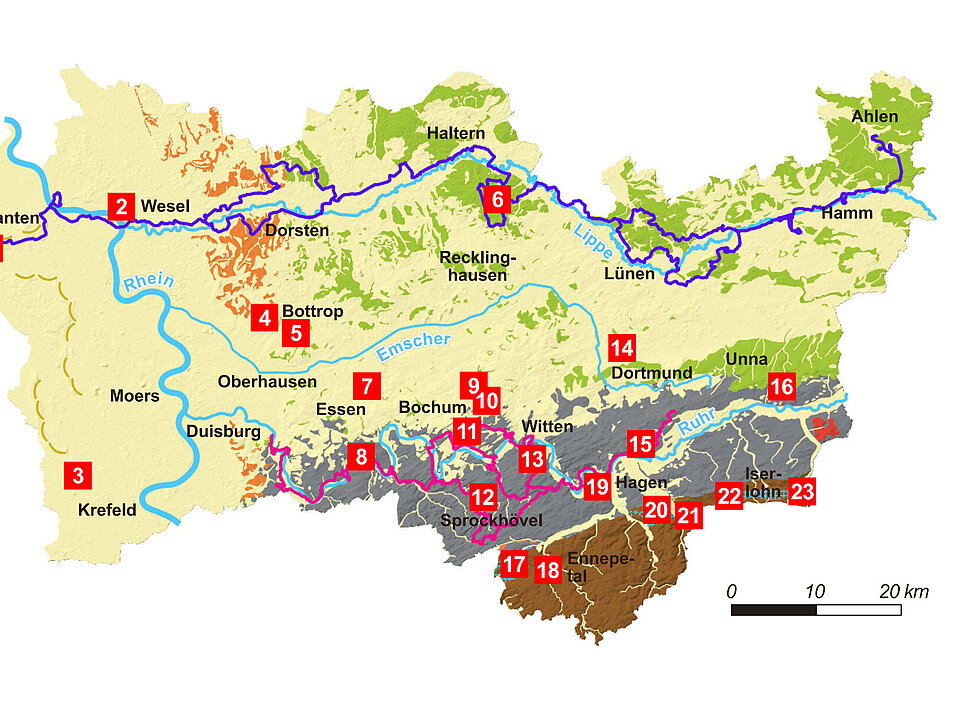

Im äußersten Südosten des GeoParks liegt das Felsenmeer Hemer, eine bizarre Karstlandschaft, die eintrittsfrei über einen Rundweg mit Aussichtsplattformen und Panoramabrücken erkundet werden kann. Infotafeln vermitteln die geologischen Hintergründe. Auf einer virtuellen Höhlentour können Besucher den Untergrund des Felsenmeers erforschen. Sie lässt sich im Felsenmeer über einen QR-Code starten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich im Felsenmeer-Museum, das über Stadt-, Industrie- und Erdgeschichte von Hemer informiert, an einem großen Bildschirm auf die Tour zu begeben. In der benachbarten Heinrichshöhle sind unter anderem Tropfsteine und das Skelett eines Höhlenbären zu bewundern. Hier startet der GeoPfad “Sundwiger Schätze”. Nördlich des Felsenmeers erstreckt sich der Sauerlandpark mit zahlreichen Freizeitattraktionen. Zwei Kilometer von dort bietet eine Aussichtsplattform Einblick in einen aktiven Kalksteinbruch.

Höhlen- und Karstkundliches Informationszentrum

Musik: "Spirit of Adventure" von AlexiAction, via Pixabay

Die Landschaft bei Hemer ist durch Massenkalk, eine bis zu 1000 m mächtige Gesteinsschicht aus 380 Mio. Jahre altem Riffkalkstein (Devon) geprägt, in dem Verwitterung durch kohlensäurehaltiges Wasser sowohl das Felsenmeer als auch die Heinrichshöhle geschaffen hat. Unter dem Felsenmeer liegt ein weitverzweigtes Höhlensystem, in dem sich der Höhlenlehm mit Erzgeröllen angereichert hat. Vom 11. bis ins 19. Jahrhundert wurde hier Bergbau auf Eisenerze betrieben, der im Felsenmeermuseum ausführlich thematisiert wird. Die Heinrichshöhle ist für Forscher insbesondere von paläontologischem Interesse, weil hier zahlreiche Knochen eiszeitlicher Säugetiere gefunden wurden, aus denen unter anderem acht komplette Höhlenbärenskelette montiert werden konnten.

Weitere Informationen

Earthcaches

In der Nähe

Infos

Heinrichshöhle

Adresse: Felsenmeerstraße 7, Parkplatz In den Weiden, 29, 58675 Hemer

ÖPNV: Bushaltestelle Sundwig-Meise (200 m)

Informationen zu Eintrittspreisen,Öffnungszeiten und Führungen bitte der Höhlen- und Karstkundliches Informationszentrums Hemer entnehmen

Felsenmeer

Anfahrt siehe Heinrichshöhle oder von Norden

Parkplatz Deilinghofer Straße, 58675 Hemer

ÖPNV: Bushaltestelle Felsenmeer

Felsenmeermuseum

Hönnetalstraße 21, 58675 Hemer

Informationen zu Eintrittspreisen,Öffnungszeiten und Führungen bitte der Webseite des Felsenmeer-Museums entnehmen

Führungen / Pädagogische Angebote

Das Höhlen- und Karstkundliche Informationszentrum Hemer führt Höhlenführungen durch und bietet für Gruppen Taschenlampenführungen

und Führungen durch das Felsenmeer an. Auch beim Grünen Klassenzimmer im Sauerlandpark können Kinderprogramme in Felsenmeer und Höhle gebucht werden.

Höhlen- und Karstkundliches Informationszentrum

Auf einer virtuellen Höhlentour kann der Untergrund des Felsenmeers erforscht werden. Die Tour kann im Felsenmeer über eine QR-Code gestartet. Darüber hinaus kann man sich im Felsenmeer-Museum in Hemer an einem großen Bildschirm auf die Tour begeben.

Film zur virtuellen Höhlentour

Downloads

Zu diesem Geotop

Einleitung

Einleitung

Das „Felsenmeer“ ist eines von fünf „Nationalen Geotopen“ im GeoPark Ruhrgebiet. Es wurde im Jahr 2006 von derAkademie der Geowissenschaften zu Hannover in die Liste der bedeutendsten Geotope in Deutschland aufgenommen und ausgezeichnet. Zusammen mit der benachbarten Heinrichshöhle, einer bekannten Besucherhöhle, bildete das Felsenmeer ein geologisches „Highlight“ im Bereich der Landesgartenschau im Jahre 2010. In diesem Rahmen wurden Stege, eine Brücke und eine Aussichtsplattform angelegt. Die schönsten Bereiche und Aussichtspunkte sind über den ausgewiesenen Panoramaweg erreichbar. Das heutige Felsenmeer ist Gemisch aus Geotop, Biotop und bergbaugeschichtlichem Bodendenkmal. Es steht seit 1968 unter Naturschutz und ist heute ein „Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richlinie der EU und somit Bestandteil des europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“.

Geologische Entwicklung

Geologische Entwicklung

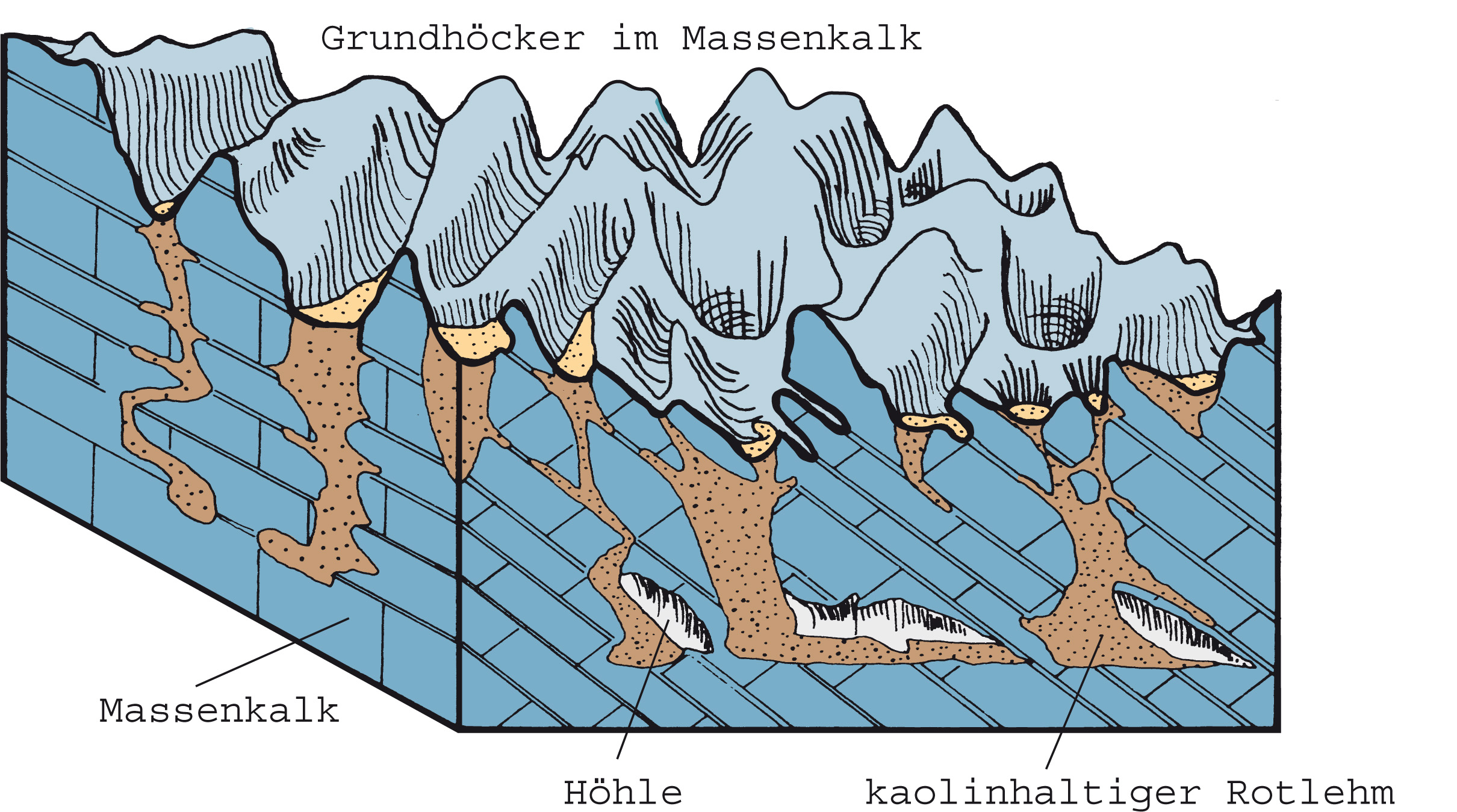

Das Felsenmeer ist ein Teil des Zuges aus mitteldevonischem Riffkalkstein, der sich am Südrand des Ruhrgebietes von Wuppertal über Hagen und Iserlohn bis ins Hönnetal zieht. Im Bereich zwischen Hemer-Sundwig und Deilinghofen wurde der Kalk durch mineralhaltige Wässer intensiv mit Roteisenstein vererzt. In der Tertiärzeit, vor 20 bis 30 Mio. Jahren, entstand bei warm-feuchten Klimabedingungen durch teilweise Auflösung des Kalksteins an der Erdoberfläche eine bizarre Kegelkarstlandschaft mit schroffen Felsen, die durch tiefe Schloten voneinander getrennt wurden. Dadurch, dass sich bei der Heraushebung des heutigen Sauerlandes die Täler allmählich eintieften, sank der Grundwasserspiegel ab, und im Untergrund bildeten sich ausgedehnte Höhlensysteme. Im Höhlenlehm lagerten sich Erzgerölle ab, die zum Teil durch die Verwitterung des eisenhaltigen Kalkes entstanden, aber auch von außen eingeschwemmt wurden.

Während des Eiszeitalters wurde vor ca. 200 000 Jahren diese Karstlandschaft dann durch die Aufwehung von Löß vollständig verschüttet, der der damaligen Kältesteppe vor allem im Rheinland entstammte. Dieser Löß bildet heute den Untergrund der relativ flachen Hochfläche, in der das Felsenmeer liegt. Durch welche Vorgänge ein Teil der Lößüberdeckung wieder abgetragen wurde, ist nicht zweifelsfrei klar: Obwohl das Felsenmeer in seinem unteren Ende in ein kleines Tal ausläuft, spricht gegen eine Ausräumung des Lösses durch ein Gewässer das Fehlen einer erkennbaren Abflussrinne und die unregelmäßige Talform. Einer Deutung als riesiger Bergbaupinge steht die Frage nach dem Verbleib des Materials entgegen, das große Haldenschüttungen erwarten ließe. Möglicherweise wurde der größte Teil des Lösses unterirdisch über Höhlengewässer abgeführt.

Erzbergbau

Erzbergbau

Die Eisenerze des Felsenmeergebietes wurden bis zum Jahre 1871 bergbaulich genutzt, wobei die Bergleute oftmals natürliche Höhlen ausräumten, erweiterten oder alsTransportwege benutzten. Archäologische Funde bezeugen einen Beginn des Bergbaus schon im 10. Jahrhundert, der zunächst die besonders eisenreichen Erzgerölle im Höhlenlehm zum Ziel hatte. Ab etwa 1500 wurde dann auch der geringer vererzte Kalkstein abgebaut. Oberirdisch hinterließ der Bergbau Schachtöffnungen, Stollenmundlöcher und Halden, unterirdisch sind bis heute zahlreiche Naturhöhlen und Bergbauhohlräume zugänglich. Über den Bergbau in der Region informiert das Felsenmeer-Museum in Hemer.

Nach der Einstellung des Bergbaues entwickelte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in dem Klippengebiet ein Buchenhochwald mit zahlreichen botanischen Besonderheiten. Auf den Felsen wachsen seltene und stark gefährdete Moos- und Farnarten, die überregional bedeutsam sind. Auf nährstoffreichem Boden stocken Kalk-Buchenwälder, im kühl-feuchten Bereich der Felsklippen sind auch Fragmente des sehr seltenen Eschen-Ahorn-Schluchtwaldes vorhanden. Die zahlreichen Höhlen und Klüfte im Untergrund stellen wichtige Quartiere für die hier vorkommenden Fledermausarten dar.

Text: V. Wrede

Heinrichshöhle

Heinrichshöhle

Die Heinrichshöhle am Südhang des Perick-Berges gehört zusammen mit der Alten Höhle und der Prinzenhöhle zum 3,5 km langen Perick-Höhlensystem. Sie liegt auf dem vierthöchsten Niveau der insgesamt fünf Höhenniveaus des Systems.

Bekannt ist die Höhle vor allem als paläontologische Fundstätte. Die meisten der Knochen, die in dem rund 3 m mächtigen Höhlenlehm gefunden wurden, stammen von Höhlenbären. Sie erlaubten die Montage von insgesamt acht vollständigen Skeletten der Tiere. Eines davon ist in der Höhle ausgestellt. Daneben wurden auch die Knochen von Mammut, Steppenbison, Przewalski-Pferd, Wollnashorn, Riesenhirsch, Rentier, Rothirsch, Wolf, Höhlenhyäne und Höhlenlöwe gefunden.

Die Versinterungen und Tropfsteine haben sich in erster Linie gegen Ende der Eiszeit in den letzten beiden Warmzeiten gebildet. Die ältesten sind rund 300.000 Jahre alt. Sie tragen Namen, wie „kleine Waschfrau“, „Fisch in der Speisekammer“, „Kölner Dom“, „Bienenkorb“ und „schiefer Turm von Pisa“. Die Höhle ist mindestens seit 1771 bekannt. Benannt ist sie nach dem Grundstücksbesitzer Heinrich von der Becke, der sie ab 1812 untersuchte. Zwischen 1902 und 1905 wurde sie zur Besucherhöhle ausgebaut. Seit 2015 erstrahlt sie in neuem LED-Licht.