GeoPfad Hülser Berg in Krefeld

Was von der Eiszeit übrig blieb

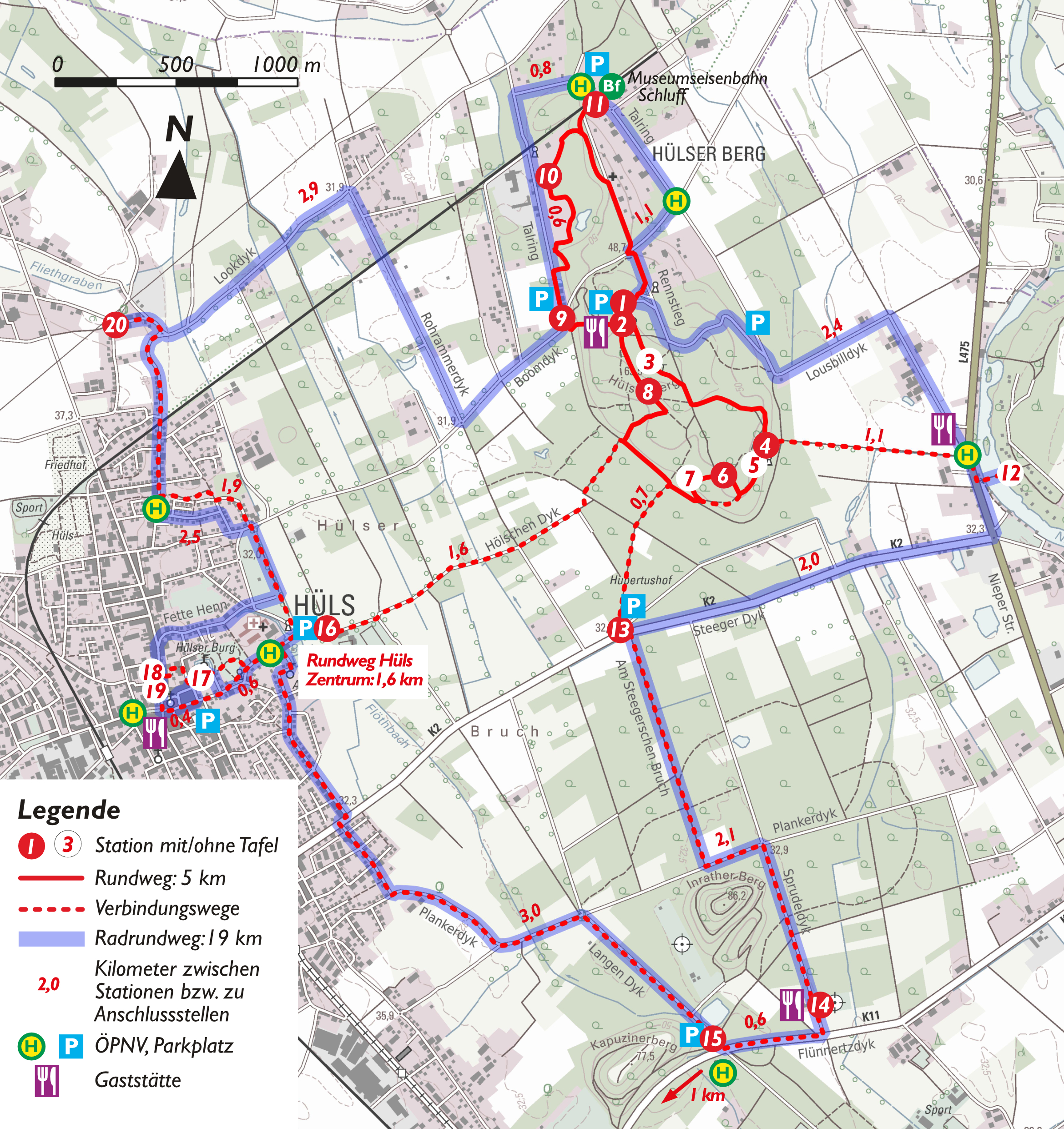

Der Hülser Berg ist ein beliebtes Ausflugsziel im Norden Krefelds mit einem Aussichtsturm, mehreren Wildgehegen, einem Gesteinsgarten und einem großen Spielplatz. Südwestlich davon erstreckt sich das Hülser Bruch, welches zusammen mit dem Berg das größte Naturschutzgebiet der Stadt Krefeld bildet. Der GeoPfad Hülser Berg führt durch die abwechslungsreiche Natur- und Kulturgeschichte der Region. Er beinhaltet einen Wanderrundweg über den Berg und einen Radrundweg, der durch das Bruch und den historischen Ortskern von Hüls mit dem Heimatmuseum „Hülser Heimatstuben“ führt. An Sommersonntagen lässt sich der Ausflug auf den Hülser Berg mit einer Fahrt mit der Museumseisenbahn „Schluff“ verbinden.

Aktueller Hinweis

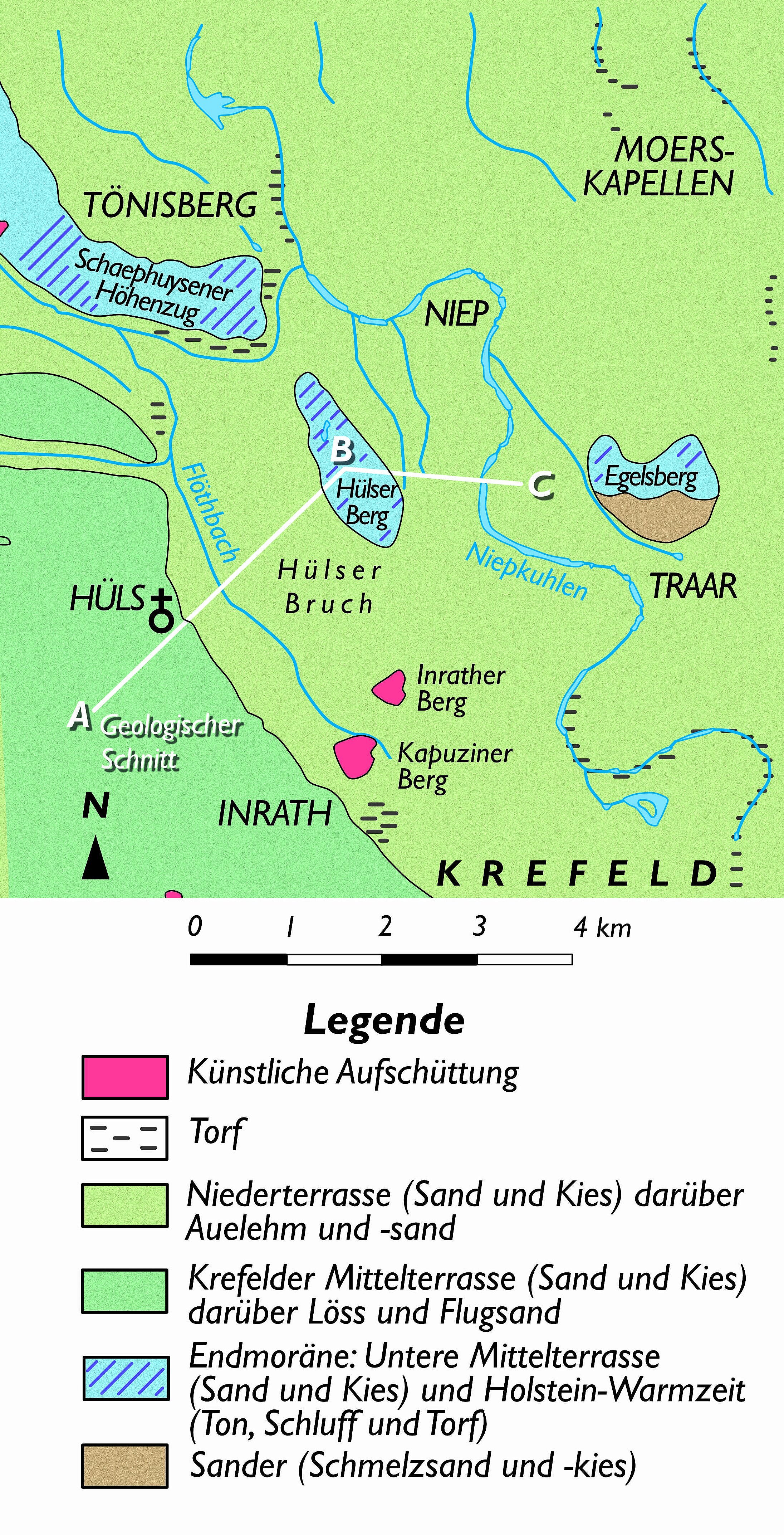

Der 63 m hohe Hülser Berg ist Teil des Endmoränenzugs, den die Gletscher der Eiszeit am Niederrhein aufgeschoben haben. Er beinhaltet Sand und Kies aus Kaltzeiten sowie Ton aus Warmzeiten, die beide in der Vergangenheit intensiv genutzt wurden. Mehrere Kuhlen erinnern an die Tongruben der Hülser Pottbäcker, deren Prunkschüsseln in den Hülser Heimatstuben ausgestellt sind. Im Norden hat die Kiesgrube eines ehemaligen Betonwerks ein riesiges Loch in den Hülser Berg gerissen. Auf dem Gelände, das heute zum Krefelder Umweltzentrum gehört, findet man Biotope und Kunstwerke aus alten Betonstücken. Das tiefer gelegenene Hülser Bruch ist eine ehemalige Sumpflandschaft, die im 19. Jahrhundert trockengelegt wurde. Hier gewann man einst Torf und Raseneisenerz. Zu den weiteren Stationen des GeoPfads gehören die wildromantischen Niepkuhlen, die durch Torfabbau in einem alten Rheinarm entstanden sind, eine ehemalige Dachziegelfabrik und der Krefelder Sprudel, wo auf der Suche nach Steinkohle Mineralwasser gefunden wurde.

Weitere Informationen

Earthcaches

In der Nähe

Historische Museumseisenbahn Schluff

Heimatverein Hüls und Hülser Heimatstuben

Presse

Infos

Wanderrundweg: 5,1 km, 78 m

Radrundweg: 19 km, 50 m

Start: Parkplatz an der Hülser Bergschänke, Rennstieg 1, 47803 Krefeld

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 328611 HW: 5695931

ÖPNV: Bushaltestelle Molenaarstraße (600 m)

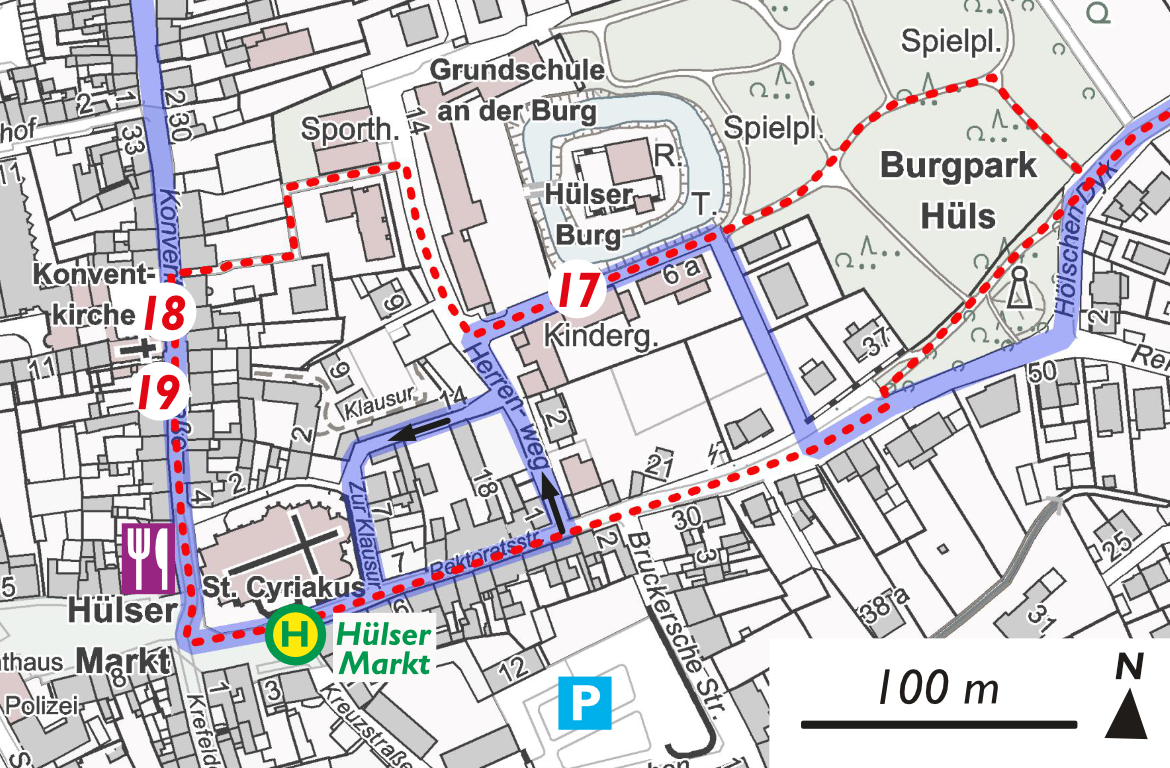

Hülser Heimatstuben: Konventstraße 30, 47839 Krefeld

ÖPNV: Bushaltestelle Hülser Markt (100 m)

Informationen zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten bitte der Webseite des Heimatverein Hüls entnehmen.

Stationen

Alle Stationen ohne entsprechenden Hinweis sind mit einer Infotafel des GeoParks Ruhrgebiet ausgestattet.

- Geschichte und Geologie des Hülser Berges

- Gesteinsgarten

- Johannesturm (keine Infotafel)

- Eremitenquelle

- Eisenzeitliche Wallburg 1 (keine Infotafel)

- Eisenzeitliche Wallburg 2

- Sand- und Kiesaufschluss (keine Infotafel)

- Ehemalige Tongruben

- Grundwasser am Hülser Berg

- Kiesgrube der Firma Carstanjen und Rheingerölle

- Bahnhof Hülser Berg

- Niepkuhlen (Infotafel der Stadt Krefeld)

- Nutzung des Hülser Bruchs

- Krefelder Sprudel

- Inrather Berg und Kapuzinerberg

- Die Ortschaft Hüls

- Hülser Burg (Infotafel der Stadt Krefeld)

- Pottbäckerdenkmal (keine Infotafel)

- Hülser Heimatstuben (keine Infotafel)

- Beckers Pannenschopp

Führungen / Pädagogische Angebote

Das Umweltzentrum Krefeld bietet auf seinem Gelände Schulprogramme zu den Gesteinen und der Rohstoffnutzung am Hülser Berg an (Programme "Steinreich" und "Auf den Spuren der Pottbäcker").

Downloads

Flyer

Infotafeln

Infotafel Station 1a (PDF) (783 KB)

Infotafel Station 1b (PDF) (714 KB)

Infotafel Station 1c (PDF) (1 MB)

Infotafel Station 2 (PDF) (263 KB)

Infotafel Station 4 (PDF) (325 KB)

Infotafel Station 6 (PDF) (249 KB)

Infotafel Station 8 (PDF) (764 KB)

Infotafel Station 9 (PDF) (712 KB)

Infotafel Station 10a (PDF) (668 KB)

Infotafel Station 10b (PDF) (942 KB)

Infotafel Station 11 (PDF) (756 KB)

Infotafel Station 13 (PDF) (779 KB)

Infotafel Station 14 (PDF) (775 KB)

Infotafel Station 15 (PDF) (753 KB)

Infotafel Station 16 (PDF) (624 KB)

Infotafel Station 20 (PDF) (600 KB)

Auf dem GeoPfad

Auf dem GeoPfad

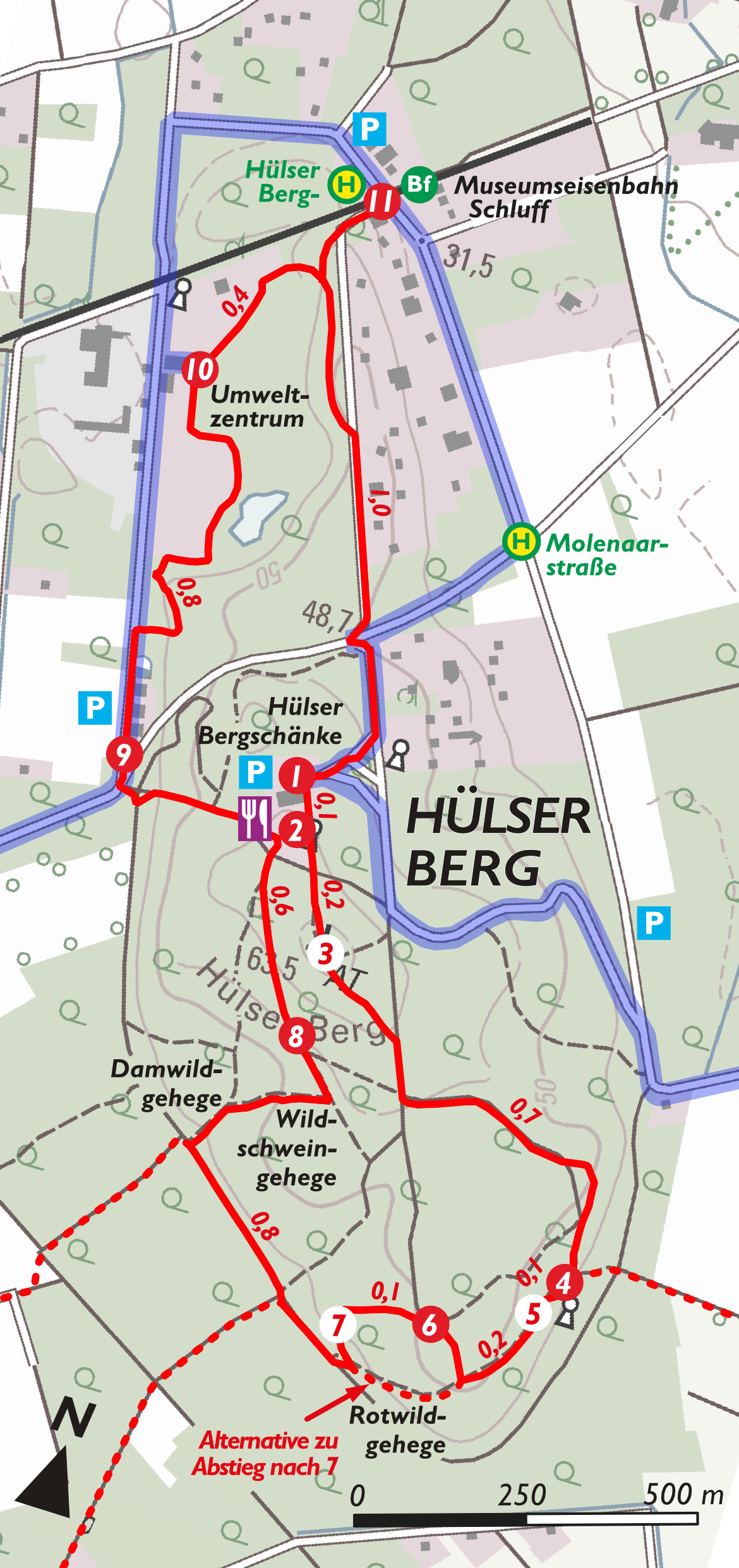

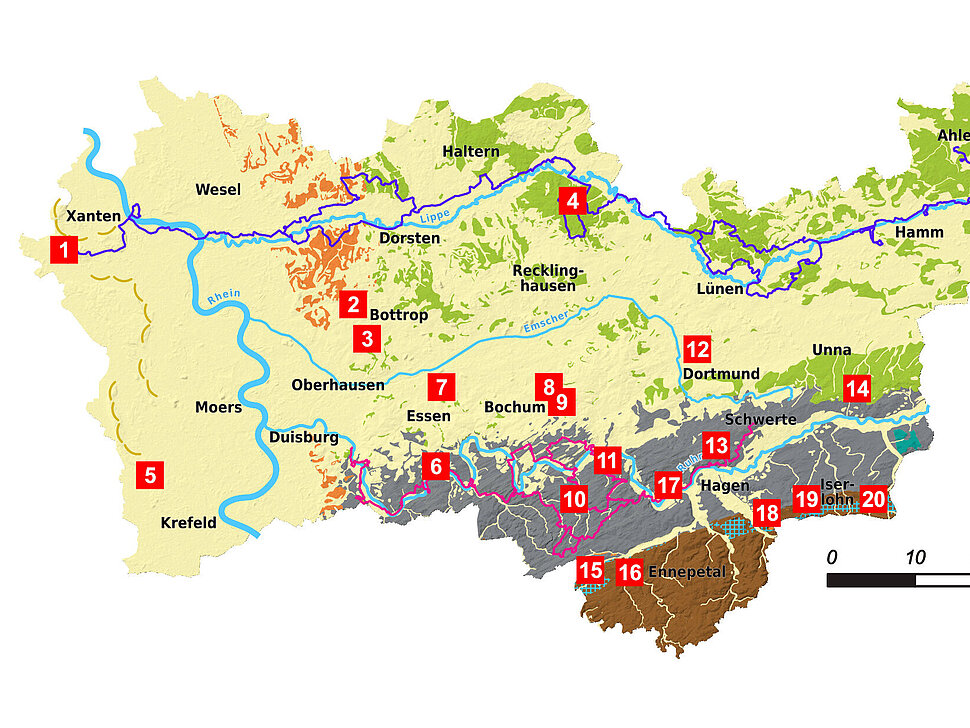

Der Start mit einer Einführung in die Geologie liegt am Parkplatz auf dem Hülser Berg (1) . Hinter der Hülser Bergschänke, am Spielplatz, befindet sich der Gesteinsgarten (2) , der vor über hundert

Jahren mit Gesteinsblöcken aus der Carstanjenschen Kiesgrube (s. u.) angelegt wurde. Die Aussichtsplattform des 29 m hohen Johannesturms (3) ist frei zugänglich und der Aufstieg wird mit einem eindrucksvollen Ausblick bis ins Ruhrgebiet belohnt. Die einzige Quelle des Hülser Berges ist die sagenumwobene Eremitenquelle (4), die jedoch derzeit kein Wasser mehr führt. An der Südspitze des Bergs liegt eine eisenzeitliche Fluchtburg, deren Wall noch gut zu erkennen ist und der an zwei Stellen den GeoPfad kreuzt (5) , (6) . An einem tief eingeschnittenen Reitweg sind Sand und Kiesgerölle, abgelagert vom eiszeitlichen Rhein, zu erkennen (7) . Zahlreiche Kuhlen, ehemalige Tongruben, erinnern an den Rohstoff der Hülser Pottbäcker (8) . Am Parkplatz am Fuß der Hülser Bergs geht es um Grundwasser (9) . Eine Wanderkarte von 1898 verzeichnet hier eine heute nicht mehr nachweisbare Quelle.

Im Norden des Hülser Bergs stellte die Firma Carstanjen einst Betonprodukte her (10). Die zugehörige Kiesgrube hat ein riesiges Loch in den Berg gerissen und stellenweise sind die eiszeitlichen Sande und Kiese dort noch aufgeschlossen. Das Gelände gehört heute zum Krefelder Umweltzentrum. Es gibt dort zahlreiche Biotope, aber auch Kunstwerke auf Betonartefakten zu entdecken. An der Bahnstation Hülser Berg (11) , wo heute nur noch die Museumseisenbahn Schluff verkehrt, wurden früher Produkte und Rohstoffe der Firma Carstanjen (s. o.) verladen. Wildromantisch präsentieren sich die teich- und seerosenbedeckten Niepkuhlen (12) , eine Altstromrinne des Rheins, welche zunächst verlandete, durch Torfabbau jedoch wieder in eine Reihe von Tümpeln und Seen verwandelt wurde. Die Gewinnung von Torf und anderen Rohstoffen im Hülser Bruch wird am Hubertushof (13) thematisiert. An dem hübschen Ziegelbauwerk sind Kunst- und Sammelobjekte ausgestellt. Am Krefelder Sprudel (14) , wo sich heute ein Restaurant befindet, erinnert der hölzerne Bohrturm an die Zeit als hier noch Mineralwasser gewonnen wurde.

Unweit davon liegen zwei renaturierte Aufschüttungen, der Kapuzinerberg und der Inrather Berg (15) , die den Hülser Berg um einige Meter überragen. Um die naturräumlichen Gegebenheiten, die zur Gründung der Ortschaft Hüls führten, geht es am Parkplatz am Hölschen Dykv (16) . Der GeoPfad führt in den historischen Ortskern an der restaurierten Hülser Burg (17) vorbei. Das Pottbäckerdenkmal (18) von 1930 stellt die vier Arbeitsschritte der Töpferei bildlich dar. Im benachbarten Museum, den Hülser Heimatstuben (19) , werden unter anderem zahlreiche Objekte der Hülser Keramik präsentiert. Nördlich von Hüls sind historische Gebäude von Beckers Pannenschopp (20) erhalten, wo unter anderem auf Basis der Tonvorkommen am Hülser Berg über mehr als zwei Jahrhunderte Dachziegel produziert wurden.

Praktische Hinweise

Praktische Hinweise

Es führt ein zentraler Wanderweg über den Hülser Berg und ein Radrundweg durch das Hülser Bruch und den Ort Hüls. Auch die Stationen am Radrundweg können über Wanderwege erreicht werden. Zu den Stationen 3 – 8 auf dem südlichen Hülser Berg führen ausschließlich Wanderwege.

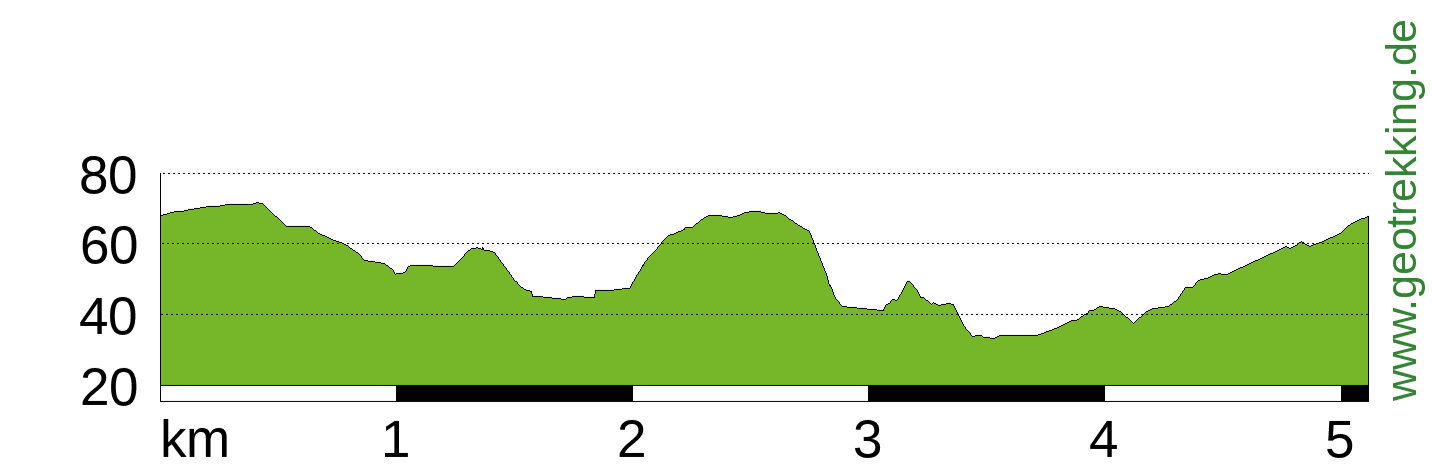

Rundwanderweg über den Hülser Berg

Länge: 5,1 km (Rundweg)

Auf- und Abstiege: jeweils 78 m

Der GeoPfad verläuft auf gut begehbaren Wanderwegen. Der Abstieg hinter Station 7 ist jedoch sehr steil. Alternativ kann man 250 m (an Station 6 vorbei) zurückgehen und entlang des Rotwildgeheges absteigen.

Radrundweg

Länge: 19 km

Auf- und Abstiege: Abgesehen von dem Auf- und Abstieg am Hülser Berg (50 m) von bzw. zu Station 1 weist der Weg keine nennenswerten Steigungen auf.

Erdgeschichtliche Entwicklung

Erdgeschichtliche Entwicklung

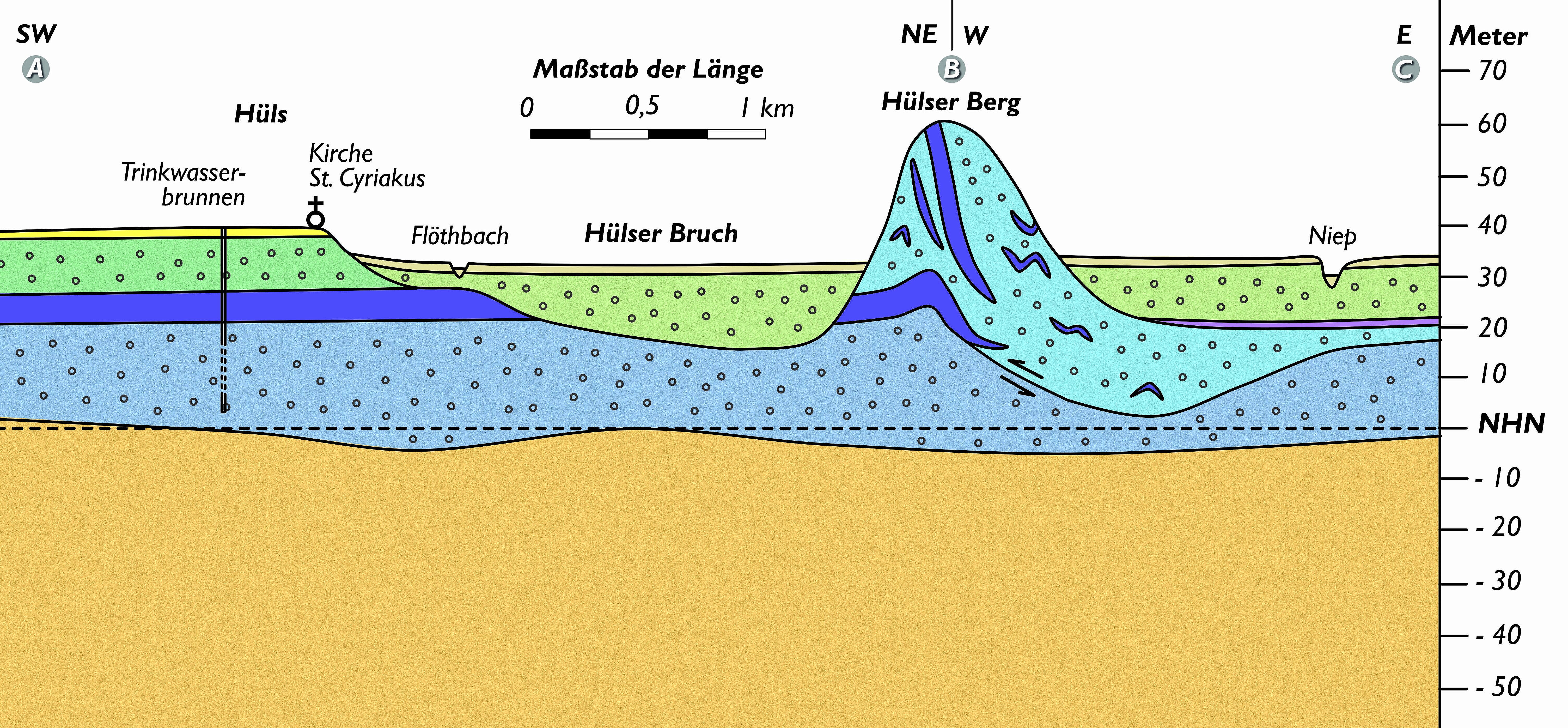

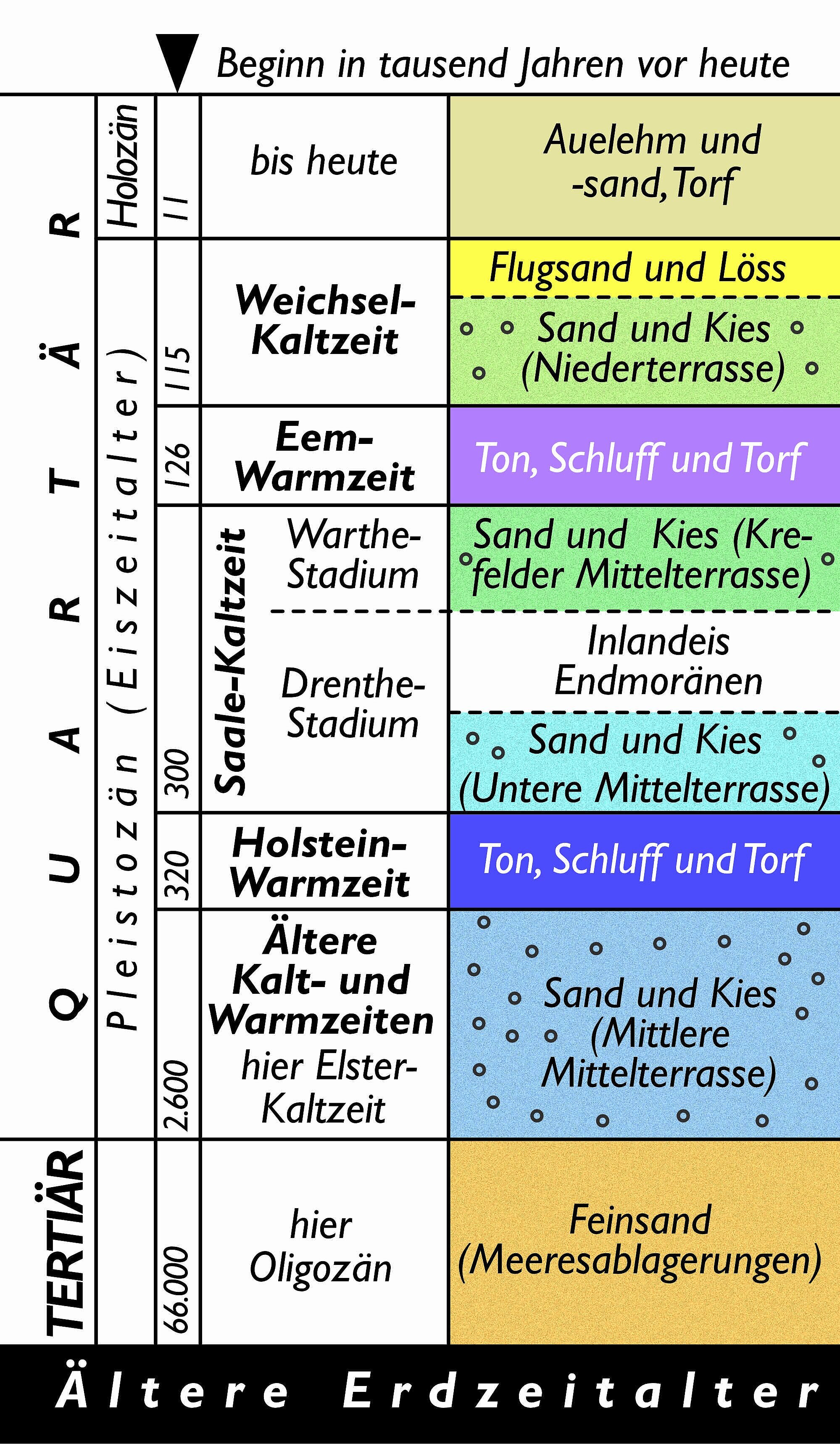

Vor rund 30 Mio. Jahren, im Tertiär, begann eine starke Einsenkung der Niederrheinischen Bucht. Die Nordsee drang bis in den Köln-Bonner Raum vor und es lagerten sich Meeressedimente ab, die hier im tieferen Untergrund liegen. Vor 2,6 Mio. Jahren, zu Beginn des Quartärs, kühlte es ab und das Eiszeitalter begann. Es gab Kaltzeiten, in denen die Temperatur deutlich tiefer lag und Warmzeiten, in denen es teilweise sogar wärmer war als heute. In den Kaltzeiten wurden aus den unbewachsenen Mittelgebirgen im Einzugsgebiet des Rheins große Mengen an Schottern abgetragen und bei Hochwasser in der Niederrheinischen Bucht abgelagert. Der Rhein, der damals ein gemeinsames Fluss-System mit der Maas bildete, wechselte darin häufig seinen Lauf und ähnelte den verwilderten Flüssen, die man heute in subpolaren Gebieten und Gebirgsregionen findet. Der Wechsel von Kalt- und Warmzeiten führte dazu, dass abwechselnd Schotterflächen abgelagert wurden und sich der Rhein in seine Ablagerungen einschnitt. Dadurch entstanden aus ehemaligen Talböden Flussterrassen. Ältere Terrassenoberflächen liegen höher und in größerer Entfernung zum Rhein als jüngere.Von alt nach jung werden die Terrassen als Hauptterrasse, Mittelterrasse und Niederterrasse bezeichnet, die regional noch weiter untergliedert werden können.Während der Warmzeiten wurden in langsam fließenden Flüssen, Auen und Seen feinkörnige Sedimente wie Ton und Schluff sowie auch Torfschichten abgelagert.

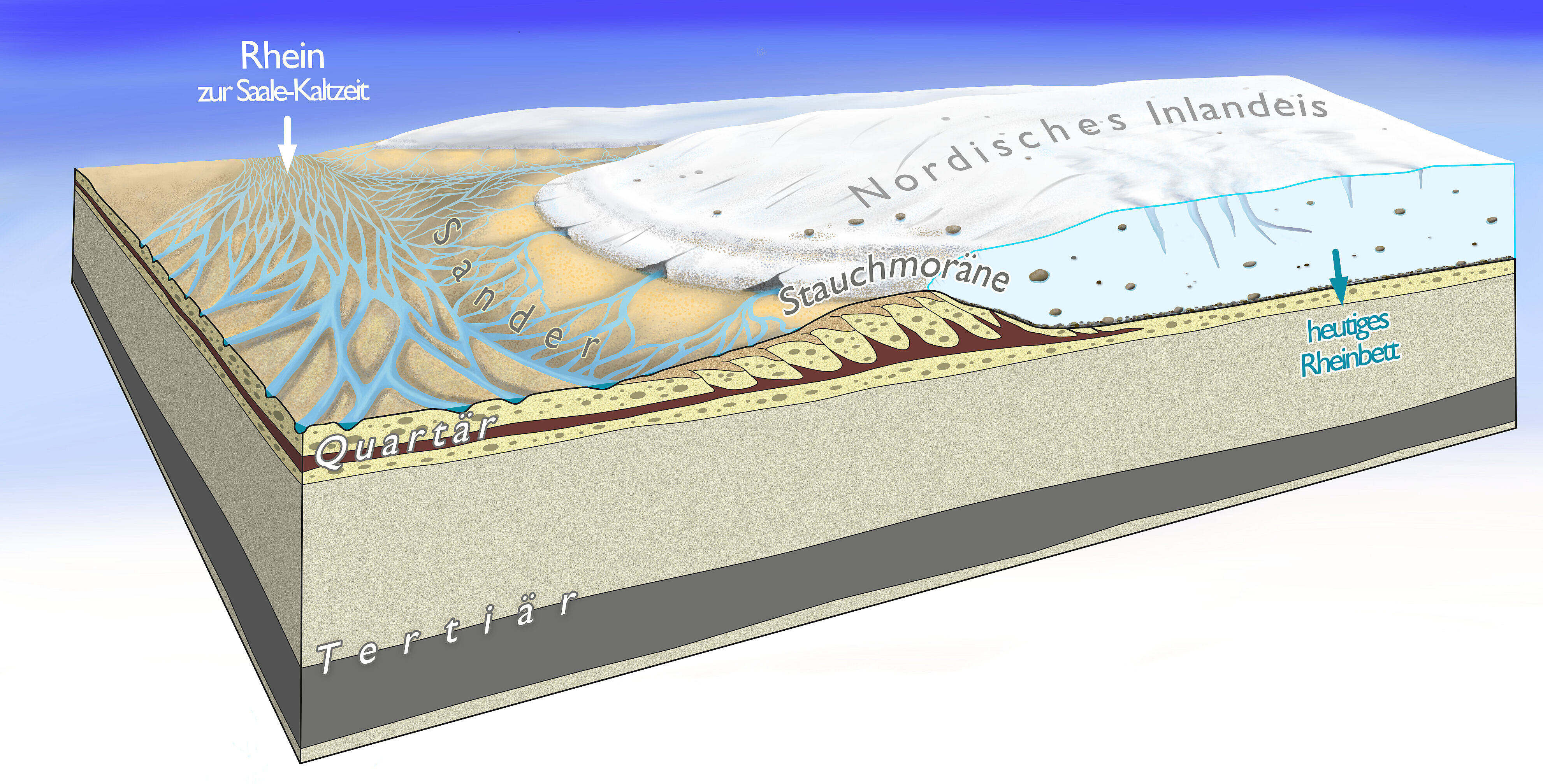

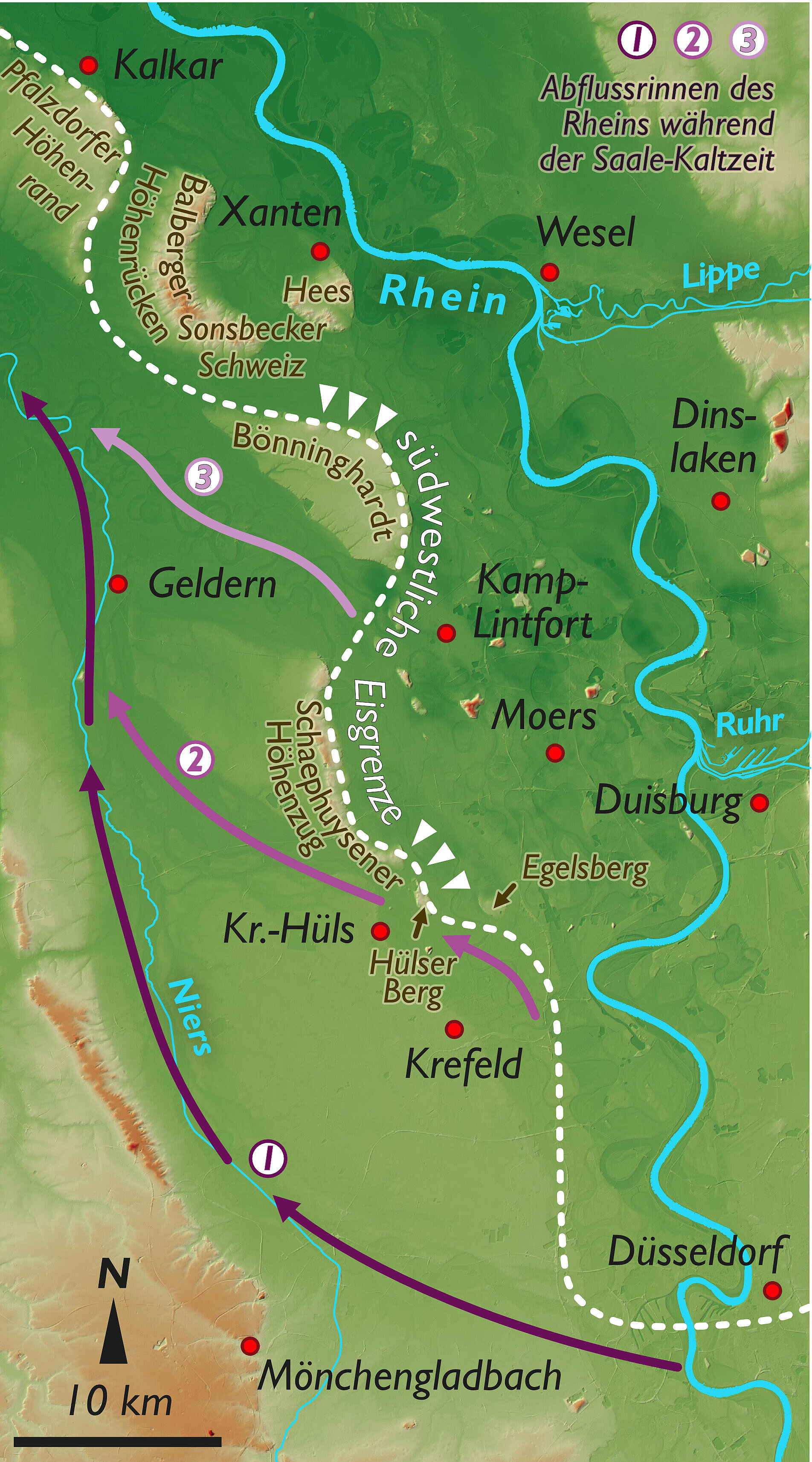

Vor rund 150.000 Jahren, während der Saale-Kaltzeit, drang das nordische Inlandeis bis an den Niederrhein vor. Am Eisrand des hier über 100 Meter mächtigen Gletschers wurden ältere Ablagerungen zu einem Endmoränenwall aufgeschoben, zu dem auch der Hülser Berg gehört. Die Gesteinsschichten wurden hier zusammengestaucht und ältere und jüngere Ablagerungen wechselnd in steilen Schuppen aufgestapelt. Zusätzlich sind vielerorts Reste der Grundmoräne erhalten, unsortiertes Gesteinsmaterial, welches der Gletscher auf seinem Weg von Norden mitgebracht hat. Es enthält unter anderem sogenannte Geschiebe, darunter auch größere Findlinge aus Skandinavien. Schmelzwässer durchbrachen den Endmoränenzug und lagerten westlich davon Schwemmsande (Sander) ab, die jedoch am Hülser Berg fehlen. Nach Rückzug des Eises wurden große Teile des Endmoränenwalls durch den Rhein wieder abgetragen. Südlich des Hülser Bergs sind keine Erhebungen erhalten geblieben. Im Norden reichen die Endmoränenzüge bis Nijmegen (Niederlande).

Der Ur-Rhein wurde durch den Gletscher nach Westen in das heutige Nierstal abgelenkt (1). Als sich der Gletscher zurückzog, verlagerte der Rhein sein Bett wieder nach Osten und grub zwischenzeitlich eine Abflussrinne, die zwischen dem Hülser Berg und der Ortschaft Hüls verlief. (2). Eine weitere noch spätere Abflussrinne verläuft zwischen der Bönninghardt und dem Schaephuysener Höhenzug (3).

Der Hülser Berg ist aus Sand und Kies der Unteren Mittelterrasse aufgebaut. Sie wurde vor rund 180.000 Jahren, in der Saale-Kaltzeit, vom Rhein abgelagert. Ursprünglich lagen darunter ältere Sedimente aus der Holstein- Warmzeit. Später stauchte das nordische Inlandeis diese Schichten zum heutigen Hülser Berg auf. Dabei wurden die tonigen Ablagerungen aus der Warmzeit in die darüber liegenden Schichten geschoben. Sporen des Großen Algenfarns (Azolla filicolides), einem sehr frostempfindlichen Gewächs, zeigen, dass die hier auftretenden Tonvorkommen in einer Warmzeit abgelagert wurden. Nach dem Abschmelzen des Eises wurde südwestlich des Endmoränenwalls die Krefelder Mittelterrasse abgelagert. Sie erstreckt sich heute von Hüls in westliche Richtung. Der Rhein, der zeitweise unmittelbar südwestlich des Hülser Bergs floss, grub im heutigen Hülser Bruch eine Rinne in die Mittelterrasse und erodierte sie vollständig. Später wurde der Hülser Berg durch eine weitere Abflussrinne von dem benachbarten Schaephuysener Höhenzug getrennt. Sand und Kies aus derWeichsel-Kaltzeit, die ihren Höhepunkt vor rund 30.000 Jahren hatte, bilden die Niederterrasse. Aus den vegetationsarmen Schotterflächen hat der Wind gegen Ende der Weichsel- Kaltzeit feinkörniges Material ausgeweht, das auf der Krefelder Mittelterrasse Löss- und Flugsanddecken bildet. Vor rund 12.000 Jahren begann eine Warmzeit, die bis heute andauert. Es ist der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte, das Holozän. In dieser Zeit lagerten sich Auelehm und -sand auf der Niederterrasse ab. Darüber hinaus setzten die Verlandung von ehemaligen Abflussrinnen sowie Moor- und Torfbildungen ein. Unterhalb der oben genannten Gesteinsschichten erstreckt sich die Mittlere Mittelterrasse aus den Schottern der Elster-Kaltzeit. Darunter liegen bis zu einer Tiefe von über 200 Metern Meeressedimente aus dem Tertiär.