Strontianitbergbau Ahlen

Am nordöstlichen Rand im Ruhrgebiet und im südlichen Münsterland wurde von 1834 bis zum Anfang des 20. Jahrhundert in zahlreichen kleinen Bergbaugebieten Strontianit aus oberkreidezeitlichen Schichten gewonnen. Es wurde für die damaligen Verfahren der Zuckerindustrie benötigt. Im Ahlener Stadtteil Vorhelm erinnern eine Halde und eine Erinnerungsstation mit nachgebautem Stolleneingang und Infotafel am ehemaligen Schacht der Grube Alwine an diesen Bergbau. Der Bergbau wird auch im Heimatmuseum Ahlen thematisiert.

LWL-Video zum Strontianitbergbau im Münsterland

Allgemeine Infos

Allgemeine Infos

Adresse: Strontianitstraße / Zur Alwine, 59227 Ahlen

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 427069 HW: 5738989

ÖPNV: Bushaltestelle Kreuzung Strontianitstraße (500 m)

Links und Literatur

Weitere Informationen

Wenige Kilometer südlich des Geotops beginnt die

Presse

Einleitung

Einleitung

Alte Karten belegen einige kleine Halden und Geländekanten auf dem Hal- und dem Henneberg, gelegen am Südrand der Beckumer Stufe direkt westlich bzw. östlich der Hafenbahntrasse. Diese heute nicht mehr erkennbare Topografie geht möglicherweise auf den Abbau von Stronianit im 19. Jahrhundert zurück. Stronianit (SrCO3) war ein zeitweise wichtiges Wirtschaftsgut, das im Untergrund Ahlens wie im gesamten zentralen Münsterland natürlich vorkam.

Es wird vermutet, dass das Strontium aus den Mergeln und Kalkmergeln der Oberkreide stammt, durch aufsteigende, warme Tiefenwässer mobilisiert wurde und sich schließlich auf Klüften absetzte.

Nutzung

Nutzung

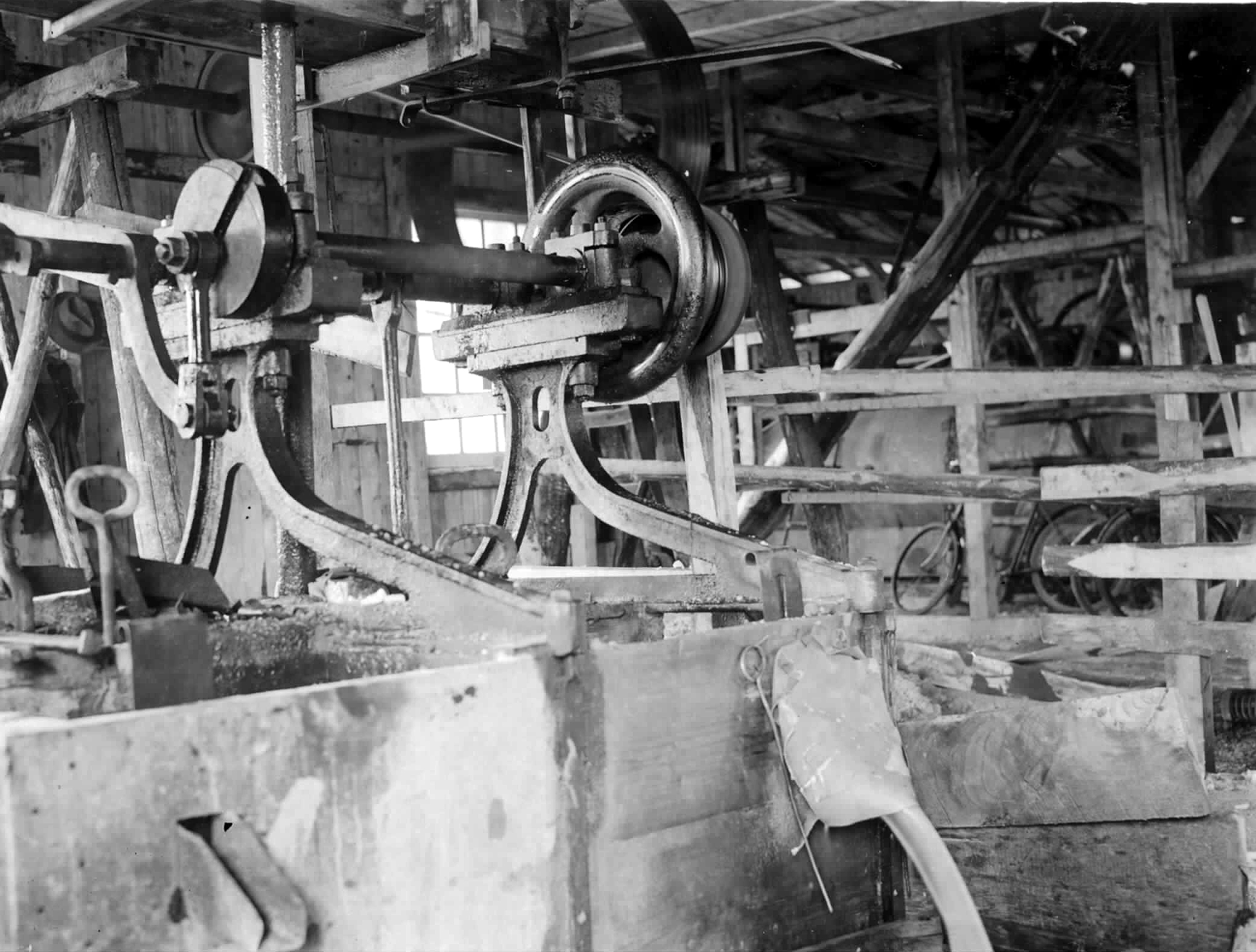

In den 1830er im Münsterland entdeckt und identifiziert, wurde das Mineral zunächst in nur kleinen Mengen von den Äckern aufgelesen oder in Mulden und Löchern oberhalb des Grundwasserspiegels ergraben, um es an Apotheker und eine chemische Fabrik in Beuel zu verkaufen. Als dann 1871 eine Zuckerfabrik in Dessau begann, mit Hilfe des Minerals aus der Melasse den Restzucker zu extrahieren, stieg das Interesse sprunghaft an.

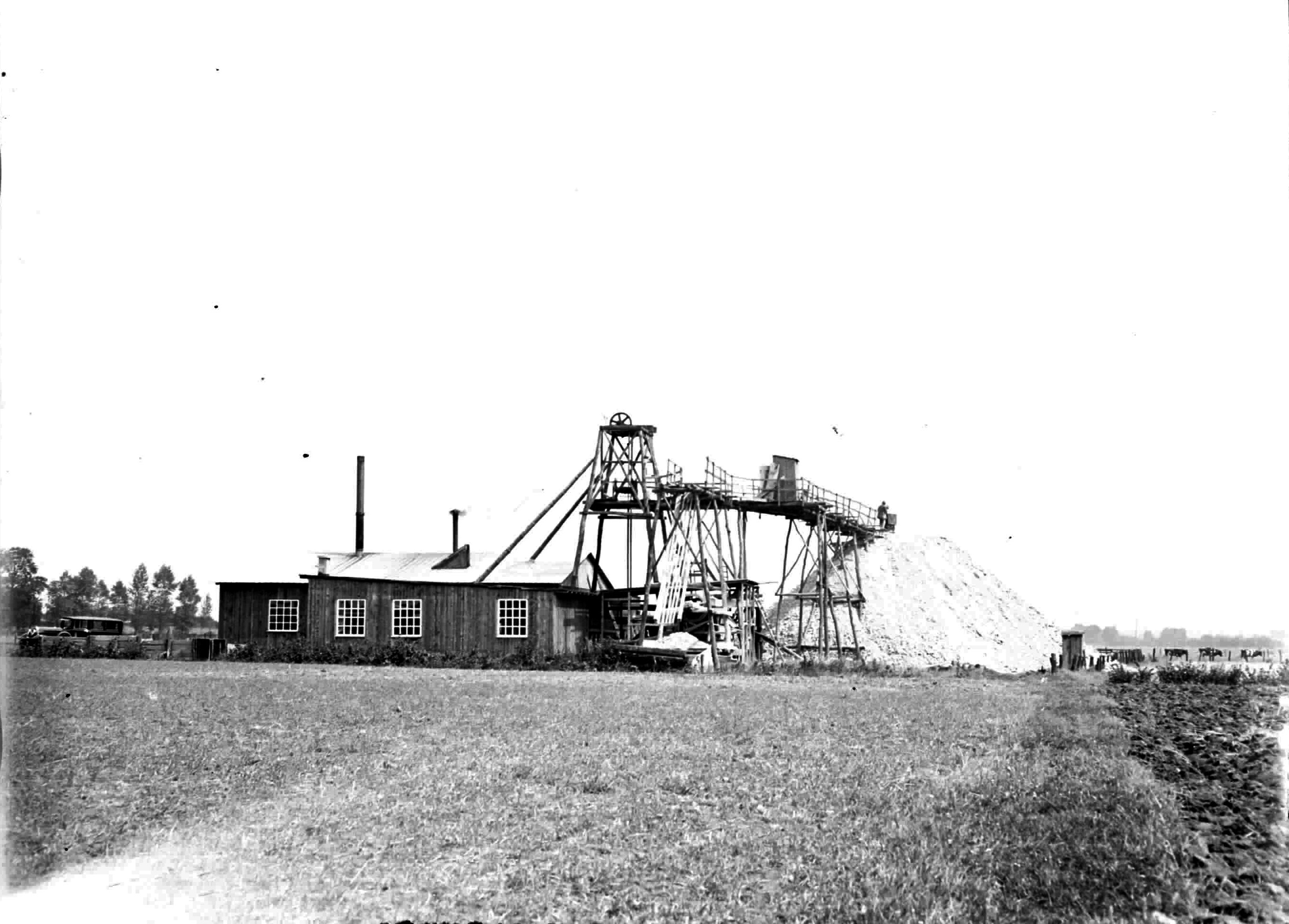

Die ersten Schächte entstanden, um das gangförmig vorkommende und sehr reine Stontianit untertage abzubauen. Nur wenige Jahre später gab es bereits etwa 700 Tage- und Tiefbaue mit bis zu 2200 Bergleuten, die das Mineral auf rund 100 Gängen abbauten. Der langsame Niedergang setzte schon nach nur gut zehn Jahren ein. Hauptgrund war die Entwicklung eines Verfahrens Coelestin (SrCO4) statt Strontianit für die Melasse-Entzuckerung zu verwenden.

Coelestin war in England und anderswo in viel größeren Mengen und damit billiger abzubauen. Im 2. Weltkrieg flammte der Strontianitabbau noch einmal kurz auf, da das mit roter Farbe verbrennende Mineral für Leuchtspurgeschosse gebraucht wurde. Ab 1945 war er dann aber endgültig Geschichte.

Bergbaurelikte

Bergbaurelikte

Einige der keinen, heute meist mit Büschen und Bäumen bewachsenen Mergelhalden sind erhalten geblieben, so auch im Nordosten Ahlens. Rund 20 Förderschächte sind in Ahlen bekannt, vor allem im nordöstlichen Ortsteil Vorhelm. Dort lag südlich an der Strontianitstraße mit 110 m der tiefste Strontianit-Schacht (Alwine) des Münsterlandes. Auf fünf Sohlen wurde hier abgebaut. Seit Oktober 2016 erinnert an der zugehörigen Bergehalde eine Infostation daran. Am Langstweg im Norden Ahlens wurde 1953 der Grundstein für ein Wasserwerk gelegt, das gut 35 Jahre lang Wasser aus dem früheren Strontianit-Schacht Klostermann gewann.

Ein immer noch gelegentlich auftretendes Problem sind Tagesbrüche, die durch alte, zum Teil vergessene Schächte und –stollen verursacht werden.

Text: Abels, A. (2017): GeoRoute Lippe: Von Eisensteinen, Dünenfeldern und Mäandern der Lippe – durch den Norden des GeoPark Ruhrgebiet, Regionalverband Ruhr und GeoPark Ruhrgebiet e.V. (Hrsg.), Essen.