Steinbruch Brauereiknapp

Das barocke Schloss Cappenberg ist mit seinen frei zugänglichen Außenanlagen, einem Aussichtsturm, gastronomischen Einrichtungen und einem Kunstmuseum ein touristischer Anziehungspunkt. Etwa 500 Meter vom Parkplatz des Schlosses entfernt, an der Waldschule Cappenberg, liegt der alte Cappenberger Steinbruch: Hier wurde Cappenberger Sandstein (Oberkreide) gewonnen, der z.B. für den Bau der Stiftskirche auf dem Schlossgelände verwendet wurde.

Video des Kreises Unna zum Schloss Cappenberg

Allgemeine Infos

Allgemeine Infos

Adresse: Am Brauereiknapp 17, 59379 Selm (Waldschule Cappenberg, 100 m)

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 398296 HW: 5723544

ÖPNV: Bushaltestelle Oberförsterei (300 m)

Weitere Informationen

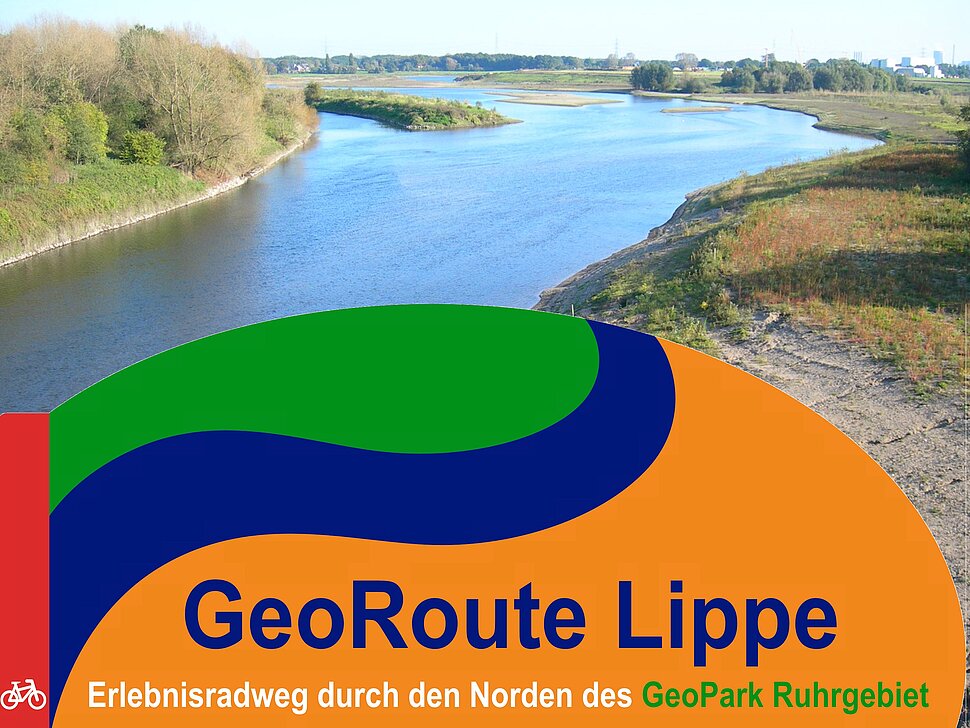

Der Steinbruch ist Station 30 der

In der Nähe

Schloss Cappenberg

Schloss Cappenberg

Südlich von Selm liegt das bekannte Schloss Cappenberg auf einer Steilstufe, die sich etwa 50 m hoch über das Lippetal erhebt. Das heutige Barockschloss diente ursprünglich als Kloster, wurde aber 1816 vom bekannten preußischen Staatsmann Freiherr vom Stein erworben und als Alterssitz genutzt. Ein Teil des Schlosses wird heute noch von den Nachfahren v. Steins bewohnt, es dient aber auch als Museum.

Cappenberger Sandstein

Cappenberger Sandstein

Die markante Steilstufe, auf der sich das Schloss erhebt, verdankt ihren Ursprung dem Auftreten von harten Kalksandstein- und Sandmergelschichten, dem sog. Cappenberger Sandstein, in den Ablagerungen der Oberkreidezeit. Im größten Teil des Münsterlandes und damit auch im nordöstlichen Teil des Geoparks wurden während des jüngeren Abschnitts der Oberkreidezeit (im Mittel-Coniac und dem Santon bis Unter-Campan, ca. 87 bis 82 Mio. Jahre vor heute) überwiegend die weichen, tonigen Mergelgesteine des „Emscher-Mergels“ (heute: Emscher-Formation) abgelagert.

Weiter im Westen kam es aber auch zur Ablagerung sandiger und stärker kalkhaltiger Schichten, die als „Emscher-Grünsand“, „Recklinghäuser Sandmergel“ und „Halterner Sande“ bekannt sind. Der Cappenberger Sandstein stellt den östlichsten Ausläufer der „Recklinghäuser Sandmergel“ (Recklinghausen-Formation) dar, die sich während der Zeit des Obersantons bildeten.

Schichten im Steinbruch

Schichten im Steinbruch

Im Steinbruch treten neben harten Kalksandstein- und Mergelsteinbänken in der ca. 6 m hohen Aufschlusswand auch tonig-mergelige Lagen auf, die den Übergang zum „Emscher-Mergel“ andeuten. Das Auftreten des in frischem Zustand grünen, aber braun verwitternden Minerals Glaukonit in den sandigen Schichten deutet auf die Ablagerung der Gesteine im Meer hin. Rasche Gesteinswechsel, Schrägschüttungskörper und ehemalige Rinnenfüllungen weisen auf unruhige Ablagerungsbedingungen am damaligen Meeresboden hin. Fossilfunde sind in diesen Schichten spärlich und beschränken sich auf das Auftreten von Muscheln der Inoceramen-Gruppe.

Text: Dr. Volker Wrede