Mendener Konglomerat

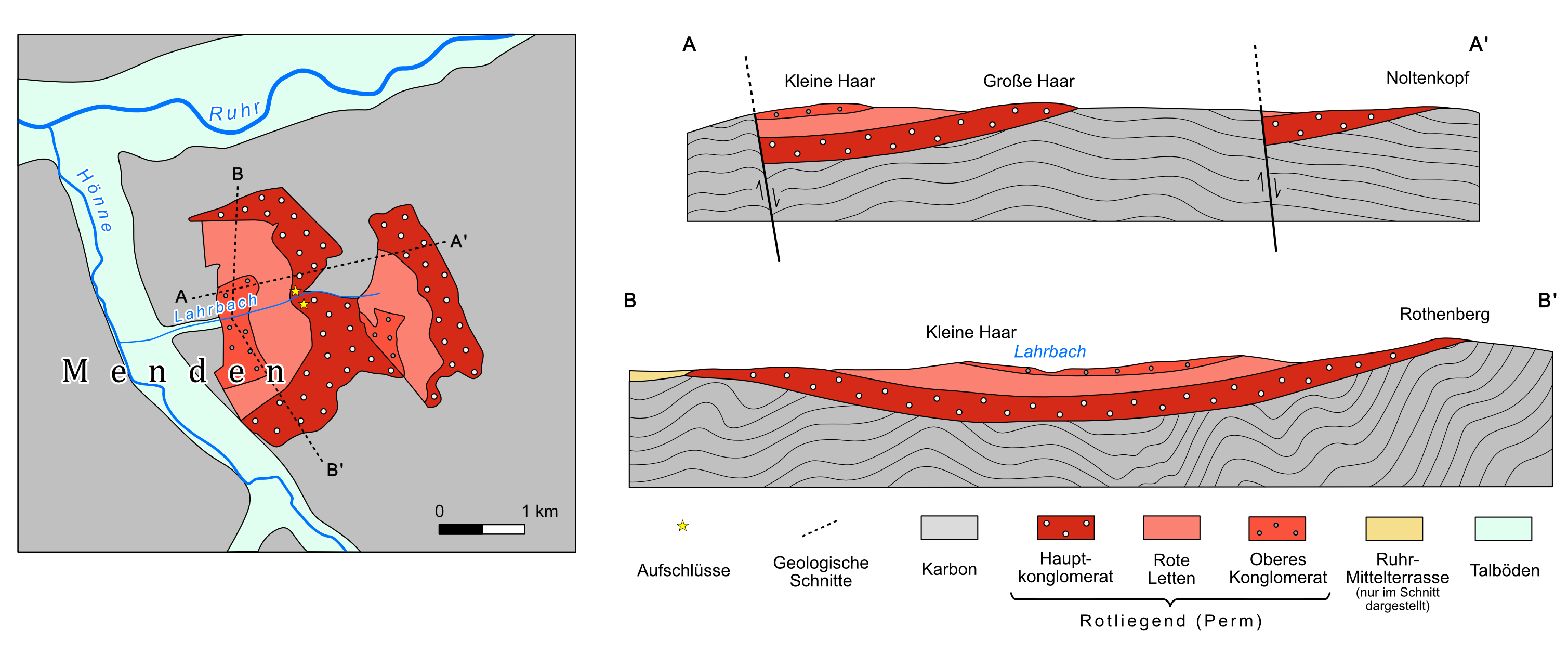

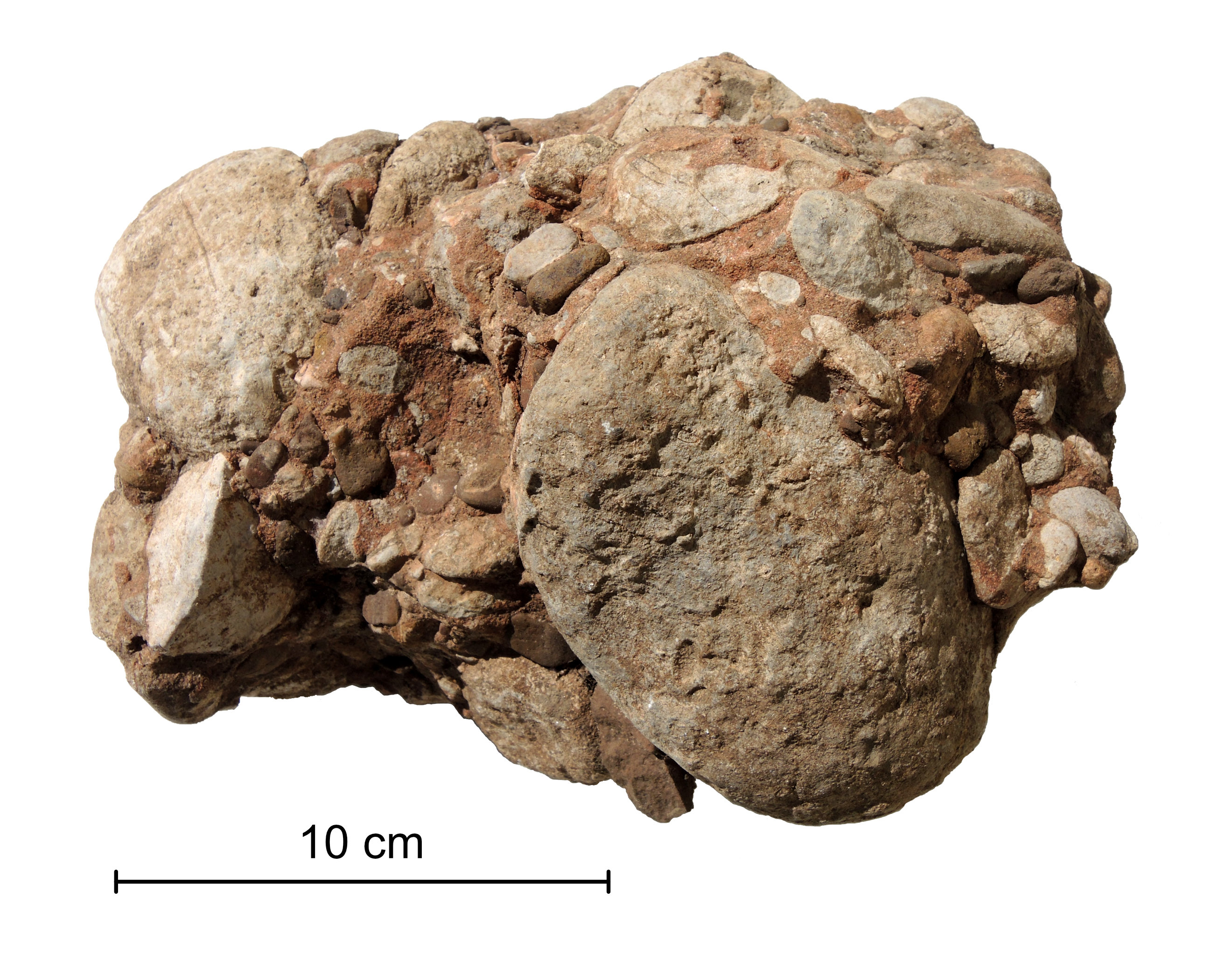

Bei Menden, im äußersten Südosten des GeoParks, treten auf einer Fläche von 6 km² rote Sedimentgesteine aus dem Rotliegend (unteres Perm) an die Oberfläche, die in der Literatur gemeinhin als Mendener Konglomerat bezeichnet werden. Als Konglomerat bezeichnet man allgemein ein Festgestein aus gerundeten Geröllen, die in einem feinkörnigen Bindemittel eingebettet sind. Beim Mendener Konglomerat handelt sich um das einzige Vorkommen von Rotliegend-Gesteinen am Nordrand des Rechtsrheinischen Schiefergebirges. Auch in der Nordeifel sind nur an wenigen Stellen zu Konglomerat verfestigte Gerölle des Rotliegend anzutreffen.

Beiderseits des Lahrbachs, nahe dem Forsthaus Lahr, ist das Mendener Konglomerat in zwei als Naturdenkmal eingetragenen alten Steinbrüchen aufgeschlossen. Bruchsteine aus Mendener Konglomerat wurden u. a. in der mittelalterlichen Stadtmauer von Menden verbaut, schön zu sehen am „Schmarotzerhaus“ (An der Stadtmauer 5), dass seinen Namen erhielt, da es die alte Stadtmauer als Rückwand nutzt (Zugang über einen Hinterhof vom Nordwall).

Allgemeine Infos

Allgemeine Infos

Adresse: Stiftstraße 120 (Forsthaus Lahr), 58708 Menden

ÖPNV: Menden Gluckstraße (Buslinie 24), 700 m zu Fuß

Aufschluss Süd: Durch die Einfahrt zum Forsthaus gehen und sofort links dem ersten Waldweg 100 m nach Osten folgen. Die Aufschlüsse liegen dann rechter Hand am Hang.

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 417250 HW: 5700580

Aufschluss Nord: Vom Forsthaus der Stiftstraße etwa 100 m weiter nach Osten folgen. Der Aufschluss liegt linker Hand am Oberhang.

UTM-Koordinaten (Zone 32): RW: 417160 HW: 5700695

Links und Literatur

Mendener Konglomerat – Gesteinsspezialität aus uraltem Flussgeröll

Heitfeld, K.-H. (1956): Die roten Schichten von Menden (Mendener Konglomerat). – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 106: 387–401.

Müller, H. (1989): Permzeitlicher Wüstenschutt: Mendener Konglomerat. – In: Geologisches Landesamt NRW (Hrsg.): Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 100 000. Erläuterungen zu Blatt C 4710 Dortmund, 2. Aufl. – Krefeld: 41–43.

Die Roten Schichten von Menden

Die Roten Schichten von Menden

Bei den „Roten Schichten von Menden“ handelt sich um zwei 90 bzw. 50 m mächtige Konglomerate, die von einem roten, sandig-karbonatischen Tonstein („Rote Letten“) getrennt werden.

Die Schichten liegen in einer West-Ost verlaufenden Mulde, die im Westen durch eine etwa Nord-Süd verlaufende Verwerfung begrenzt wird. Eine parallel dazu verlaufende Störung teilt das Gebiet mittig in zwei Teilbereiche. Die Sprunghöhen von etwa 200 m entsprechen dabei der Mächtigkeit der roten Schichtenfolge. Die Grenzen nach Norden, Osten und Süden sind hingegen abtragungsbedingt.

Zusammensetzung und Alter des Konglomerats

Zusammensetzung und Alter des Konglomerats

Das Geröllmaterial des Mendener Konglomerats stammt aus dem unmittelbar südlich angrenzenden Devon-Karbon-Gebiet. Im Hauptkonglomerat dominiert devonischer Massenkalk aus der Gegend von Hemer den Geröllbestand. Im Oberen Konglomerat haben die Massenkalk-Gerölle nur noch einen Anteil von 20–30 % aus. Daneben treten Grauwacke, Quarzit, Lydit sowie Kiesel- und Plattenkalk auf. Der unterschiedliche Anteil an Massenkalk in den zwei Konglomerathorizonten deutet darauf hin, dass sich das Abtragungsgebiet im Laufe der Zeit aus dem Massenkalk weiter nach Norden in den Bereich des flözleeren Karbons verlagert hatte.

Das tonig-sandige Bindemittel ist durch Hämatit deutlich rot gefärbt. Aufgrund des hohen Kalkgehalts ist das Material sehr stark verfestigt, sodass die Konglomerate heute bewaldete Höhen bilden. Die weichen „Roten Letten“ sind hingegen stärker abgetragen und werden als Ackerland genutzt.

Der spärliche Fossilgehalt mit unbestimmbaren Pflanzenresten, Wurmröhren und Kriechspuren erlaubt keine nähere Datierung des Mendener Konglomerats. Da die Gesteine diskordant das variszisch gefaltete Oberkarbon überlagern, sind sie in jedem Fall jünger als dieses. Aufgrund der Lagerungs- und Sedimentationsverhältnisse werden die Schichten heute ins Rotliegend gestellt.

Wüstenklima im Perm

Wüstenklima im Perm

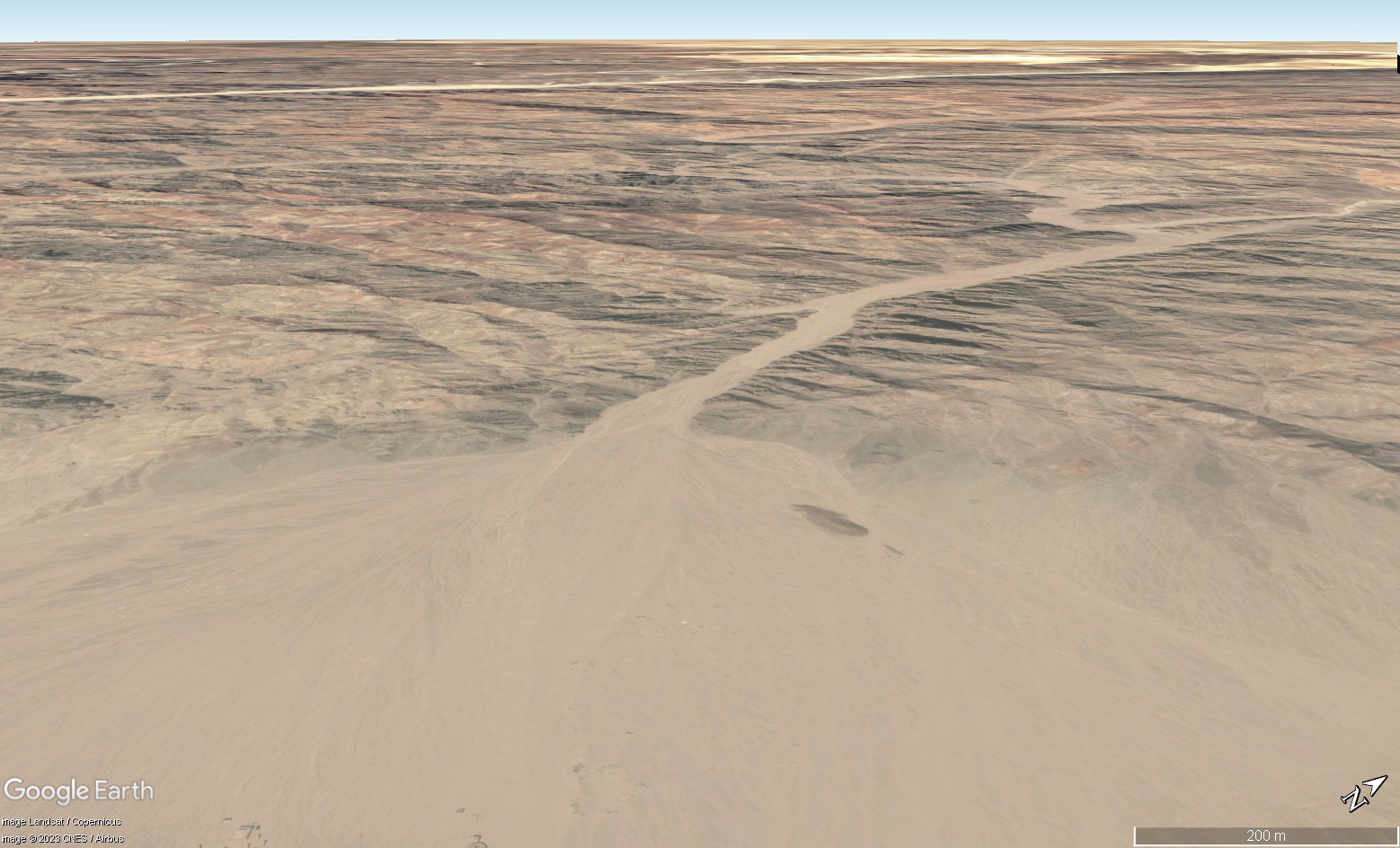

Durch die variszische Gebirgsbildung im vorangegangenen Oberkarbon war der Superkontinent Pangäa entstanden. Das heutige Mitteleuropa lag nahe dem Äquator. Durch das variszische Gebirge im Süden und große Landmassen im Norden von den Ozeanen abgeschirmt, herrschte ein trocken-heißes Klima. Während im Oberkarbon noch küstennahe Regenwälder das heutige Ruhrgebiet bestimmten, hatte sich die Landschaft im frühen Perm zu einer Wüstenregion gewandelt.

Unter diesen klimatischen Bedingungen kam es zu einer tiefreichenden Verwitterung der Gesteine mit einer charakteristischen Rotfärbung durch Hämatit. Bei Bohrungen und in Schächten des Bergbaus wurde im Ruhrgebiet wiederholt eine bis 25 m tief reichende Rotfärbung der Karbonoberfläche festgestellt, die auf die permische Verwitterung zurückgeführt wird. Die trockenen Bedingungen und die starke Oxidationskraft erklären, warum sich in den Sedimenten des Rotliegend generell kaum Fossilien erhalten haben.

Abtragungsschutt des Variszischen Gebirges

Abtragungsschutt des Variszischen Gebirges

Die schon während der Gebirgsbildung begonnene Abtragung des variszischen Gebirges setzte sich im Perm fort. Nördlich des Gebirges entstand das in zahlreiche Teilbecken gegliederte Mitteleuropäische Becken, das den Abtragungsschutt des Gebirges aufnahm. Im Bereich des Gebirgsrumpfes entstanden tektonisch angelegte Innensenken, die mit Abtragungsschutt aus nahegelegenen Liefergebieten gefüllt wurden. Auch das Mendener Konglomerat wurde in einem solchen intramontanen Becken in den nördlichen Ausläufern des variszischen Gebirges abgelagert. Das in variszischer Streichrichtung (WSW-ENE) orientierte Becken dürfte nur im Nordosten deutlich über das heutige Verbreitungsgebiet des Mendener Konglomerats hinausgereicht haben.

Das Gesteinsmaterial wurde durch Täler herantransportiert, die nur episodisch bei starkem Niederschlag Wasser führten, dann aber eine enorme Transportkraft entwickeln konnten, wie einzelne kopfgroße Gerölle belegen. Solche als Wadis bezeichneten Trockentäler mit selten auftretenden Sturzfluten sind auch aus heutigen Wüstenregionen bekannt.